来源:加州分析员

今天朋友圈被几家CDR战略配置基金的推介材料和美女销售图片刷屏了。CDR的推出本来就已经引来了许多市场争议,现在推出的战略投资基金居然是三年期的封闭式,还“优先”向个人投资者兜售,分析员觉得其中风险,和11年前在市场高位推出QDII很类似。

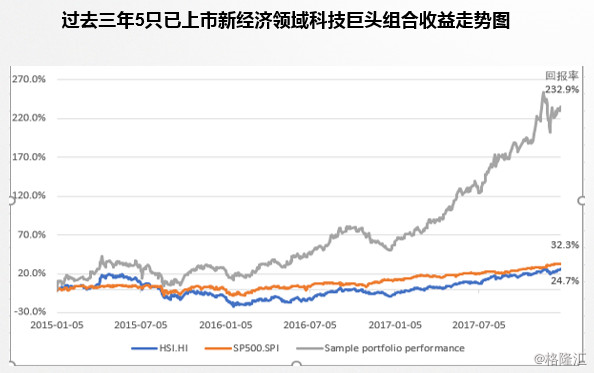

要卖产品,当然要先说一下标的有多好了。下面两个图来自于网传的某战略配售基金PPT:

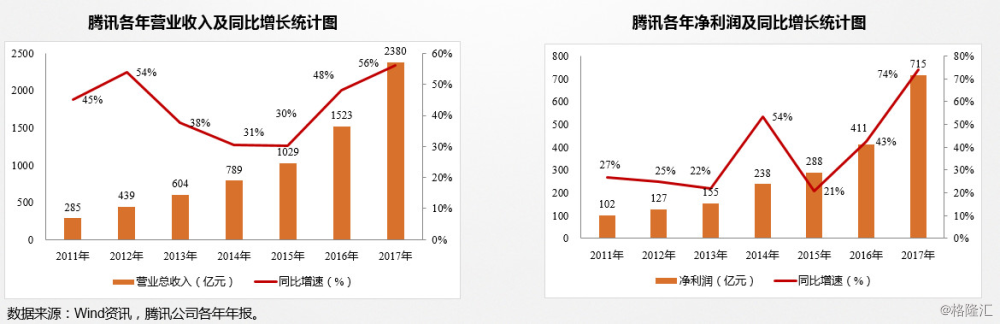

过去两年业绩增速不错吧,市场表现很好吧,所以老乡快点来买吧。问题是,股票价格根本就没有显示市场对这些股票存在低估错判。随手拿腾讯的未来12个月P/E band来看, 还是在35倍左右。可能有人会说,腾讯今明两年还能每年增长35-40%,PEG小于1呢!兄弟,11和12年的时候增速是40-50%也就是在25-30倍之间。更何况,正在去杠杆呢,你确信巴巴和腾讯的广告收入不会受影响?你确信要在late cycle用这种multiple持有三年?

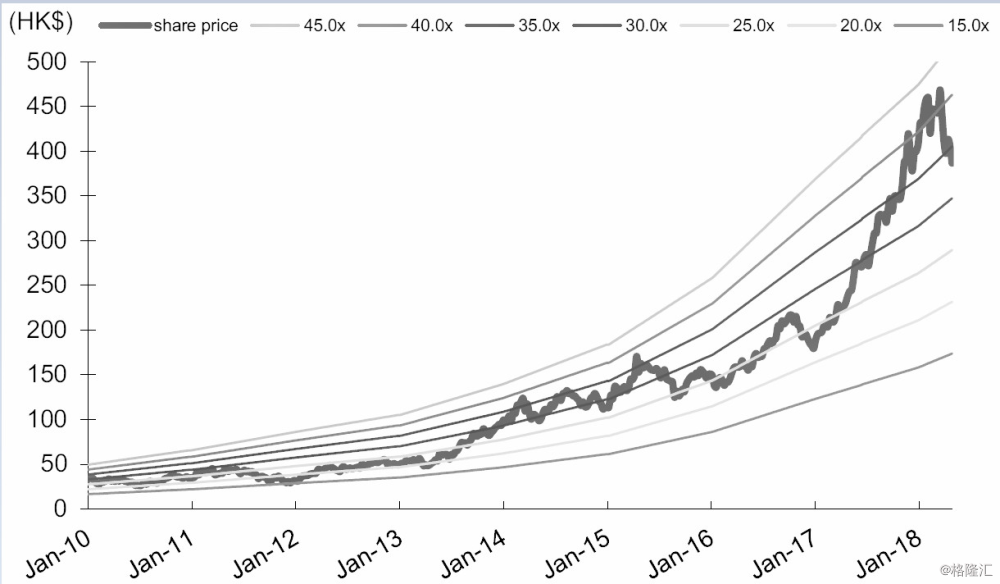

CDR基金打正旗号是投资成长股,并以过去几年超额业绩作为宣传。但是,美股这轮大牛市以成长股大幅跑赢,只不过因为各国央行QE一方面压低利率(反向支持更高估值multiple),另一方面提供几乎无限量的资金去追逐实体经济低增长现实里面特别耀眼的高成长而已。

上图可以看到这轮牛市成长股显著跑赢价值股,并且两者差值已经超过历史极限。随着各国央行缩表进行时,相信成长股的multiple会下降,分析员不认为它们未来3年能跑赢指数。

所以,分析员认为这种封闭三年的CDR基金对散户销售,割韭菜接盘的意义大于所谓投资的意义。当年QDII的惨剧是否会重演?

下面是分析员的旧文<从华夏QDII十年后回本想到的市场风险>.

前两天看到中国基金报记者房佩燕写的关于华夏QDII全球精选基金经过十年终于重回面值的故事,分析员谈几点看法。

首批4只QDII出海将近10年,除了华夏全球精选,其他三只都还在面值以下。(中国证券报:截至8月7日,嘉实海外中国和南方全球单位净值0.85元和0.854元,距离1元面值还需上涨约18%,上投亚太单位净值为0.762元,要回归面值还需涨31.2%。)这些业绩有多差?分析员先把全球股票市场的表现比较一下。

以上黄线是上证,紫线的是恒生指数,绿线是富时100,灰线是日经225,蓝线是MSCIACWI全球指数,橘线是德国DAX,最后橙线是标普500。可以看到,这四支QDII都大幅落后于全球各类股票指数。最靠近的是恒生指数,而中国QDII设立之初无论他们名字叫全球XX也好,海外YY也好,其实大部分投资的股票都是在香港上市的公司,而且绝大部分是中资股。

回忆2007年,当时QDII成立之初的舆论就是中国的好公司都在海外上市,国内民众享受不了投资这些好公司带来的好处,所以QDII可以解决这个难题。一个例子就是中国石油。是的,这个2007年11月以16.7元人民币发行但是以48元开盘的中石油,就是当年国内投资者哭着喊着要买的优秀投资标的,理由之一是巴菲特从2003年开始以1.65港币每股的价格买入中石油并一直持有赚了大钱。

聪明的巴菲特从2007年7月开始减持并在10月中彻底清仓中石油,被国内散户讥讽为完美错过了中石油港股从9月底开始到11月中的翻倍行情。散户又怎么能理解大机构持仓流动性的苦处?结果散户站岗了十几年,连2015年的大牛市也没有把他们解放出来。

另外一个例子是中移动,从2003年到2007年翻了5倍,还是现金奶牛派息惊人。当年的中移动,就像今天的腾讯巴巴,基金经理一定要持有,还多数放在了十大重仓股里面的前五大。所以,QDII成立之初,就是定位于买在港上市的中资股,没有什么全球资产配置的作用,所以benchmark定位港股恒生指数比较合适。

那么多年,分析员偶尔会翻一下QDII的持仓。十大重仓股中,头几年基本上是中资股,再加上一到两只俄罗斯股票例如Gazprom。直到现在,大多数QDII从名字上就定义为港股或者是中国股票投资,没什么全球投资啥事。几只名义上是全球股票投资的,十大重仓股中也大多数是中资股,再加上两到三只美股或者欧股(华夏QDII基金经理是台湾人,多买了一些亚洲区的科技股,但也是有浓郁的台湾基金经理风格:2017年一季度科技股的持仓比例居然达到65%!)。究其原因,还是国内做基本面全球股票的人太少。

分析员想说的第二点,就是入场价格的重要性。作为一个价值投资者(对的,是在中国被群嘲的价投),分析员相信价格决定未来收益(the price you pay today determines your return in the future)。

很多人说投资者不可以time the market,但是投资者可以估计价格和公司价值之间的差异是否有足够的安全边际,从而决定自己的仓位。作为公募long only基金,当基金经理觉得价格不合适的时候,就应该勇于持有defensive的股票,甚至持有现金。

虽然他不能time the market,也大概率会短期跑输大盘和竞争对手。但在中国,估计没有什么基金经理能扛得住。在美国,分析员知道的几家市场认可的成功穿越牛熊的价值型基金现在现金仓位都在25%甚至40%以上。

看回那4只QDII,很不幸地设立在牛市顶端,结果一开始就面临了50-60%的回撤。第五支QDII,民生银行港基直通车在成立后半年内就亏损50%而清盘。但他们也很幸运,设立在市场最狂热的时候,4只基金一招募就拿到1200亿美金,赚管理费都不少。很可惜,由于业绩不行,规模全部缩水了80%以上。

分析员觉得现在周围舆论都十分狂热,有宣传拿着代表人类未来股票永远不用怕的,有说标普最终会达到10000点的,有说持有现金是最危险的。如果他们是交易员还可以理解,但这些人还偏偏打着投资者的旗号,实在是让分析员不吐不快。

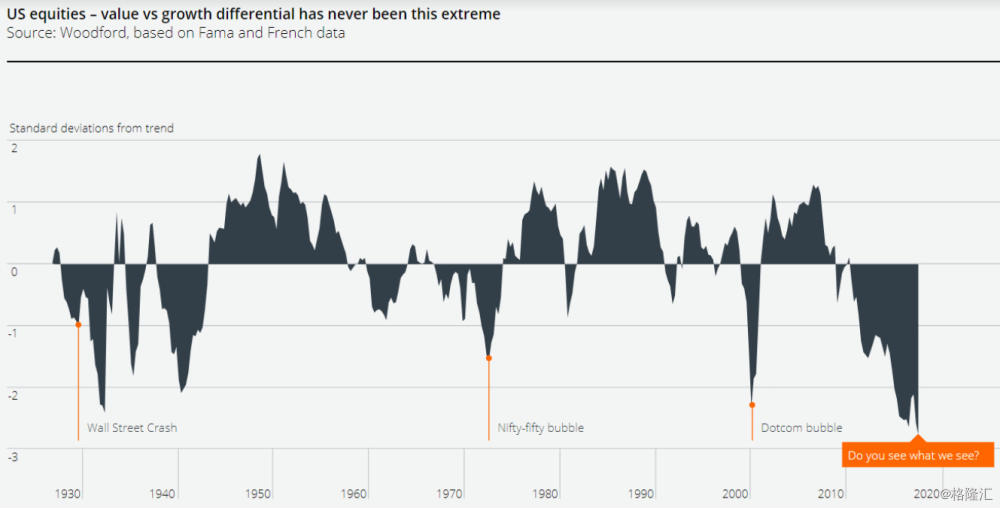

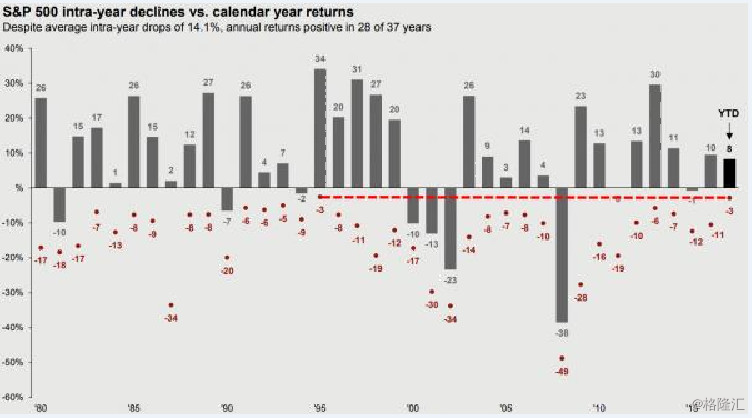

现在标普估值是在历史96-98%最高估值的时候,是否还应该重仓股票这个风险资产?我只知道,股票型投资大佬开始在抱怨现金限制比例太低,多资产投资大佬在转仓到低风险资产,因为他们知道股票太贵而回撤会很大。下图是标普历年表现和回撤幅度(红点)。

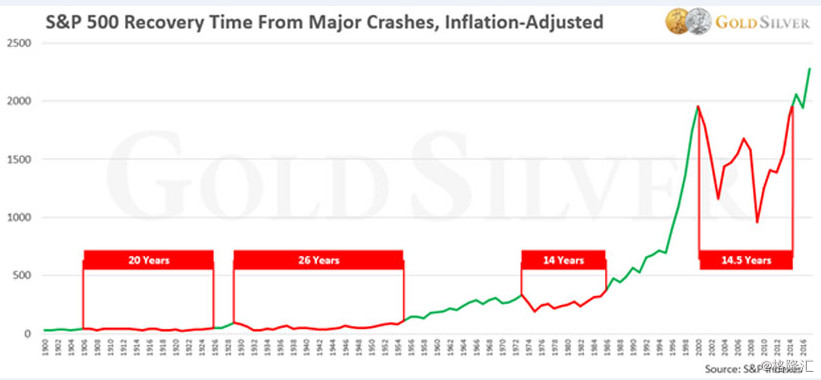

而即使标普名义上指数创了新高,经过通胀调整后的指数则要大打折扣。历史上经过通胀调整后指数在大跌后需要多年才恢复到”真实面值“。牛市顶部入局,即使强如美帝,没有十几年也是翻不了身的。华夏全球十年后重回面值了,但如果你计入中国的通胀因素,其实已经不见了一半净值有多了。

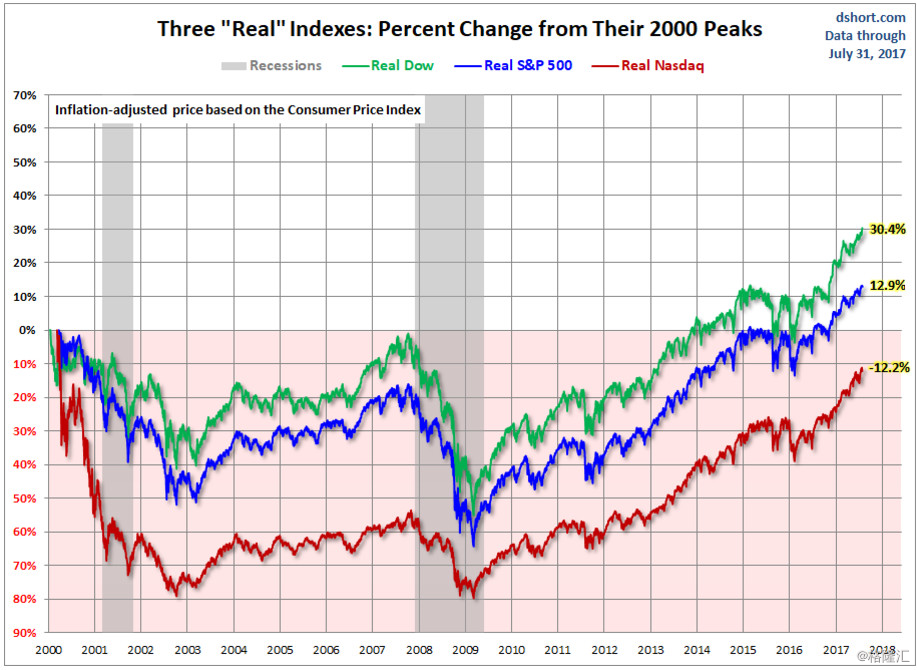

看看代表人类未来的纳指,从2000年泡沫破灭到现在经历通胀调整后还没有收复失地。

至于代表人类未来的股票,2000年科网股泡沫的时候也有四大金刚(微软,戴尔,思科和英特尔),他们也不负众望地在泡沫爆破后仍然发展迅速。可是,他们的股价在过去17年表现也不好,为甚么?2000年代的时候太贵了。

当时微软60多倍P/E,英特尔50多倍P/E,而思科是200倍P/E,和今天的FANG差不多。结果只有微软能在2016年从名义股价上超越当年高点,其他几只都远不能达到前高。以思科为例,销售额从150亿上升到500亿美金,净利润也翻了三倍多到了100亿美金,但是今日的市值只有当年高峰的三分之一。问题不是它们是否能代表未来,而是你是否为未来付出了过高的价格。那些买了NETFLIX和TESLA的同学,应该想一下自己现在付的价格是否合理。

最后重复一次:价格决定收益。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员