作者:牛播坤

来源:华创宏观

投资要点

一、投资摘要

超常规货币宽松持续太久会直接损害商业银行盈利,加剧其面临的资本金和流动性约束,反而会抑制信贷扩张; 未来实施“负利率”的央行,特别是日本央行可能需要加息来刺激经济,这有利于达成通胀目标,但是对全球金融市场流动性的压力会有比较大的冲击,日元套利交易萎缩将改变投资者对美国与其他 国家资产的中期偏好。

1. 瑞典央行在经济前景不佳,通胀预期下行的情况下选择加息,日本央 行也在放缓扩表速度,引导 10 年期日债利率回升至零; 这意味着实施“负利 率”对经济的损害大于利好。

2. 低利率或者“负利率”环境中,存款利率下限压迫商业银行净息差、 固定收益金融资产资本利得减少,资本金占用上升; 中间业务难以有效对冲二者对盈利的拖累。

3. 资本金和流动性双约束下,央行利率不能低于反转利率(The Reversal Interest Rate),否则商业银行的信贷增长不是加速,而是减速甚至收缩。目前日本央行的基准利率远低于反转利率,未来货币政策或倾向收紧。

4. 日本央行收紧货币政策冲击日元套利,在美联储接力扩表的基础上, 不会给风险资产系统性的压力,投资者对美元资产偏好下降,对欧洲和新兴市 场的配置会稳步提升。

5. 日元升值压低美元,人民币资产整体上受益于海外投资者战略资产配 置方向的变化,加上一季度国内流动性的支持,股票市场延续升势,长债利率也会加速下行。

二、风险提示

中美贸易关系重新恶化,原油供应中断

报告正文

1

超常规货币政策失灵: 从资产购买到“负利率”

2019 年即将过去之际,全球范围内的超常规货币宽松实验也正在走向终结。12 月 9 日作为全球第一家实施“负利率”的央行,瑞典央行宣布将其基准回购利率从-0.25%升至 0,结束了自 2015 年 2 月以来的第二次“负利率”政策,该行在 2009 年 7 月也曾经实施过“负利率”政策,将存款利率降至-0.25%。十年间这家北欧国家央行进行了两次长时间的“负利率”实验,最终成为近 5 年第一个结束这种极限货币政策的央行,更值得关注的是加息 25 个基点正值瑞典经济前景相对黯淡的时候,瑞典国家经济研究院(NIER)认为 2020 年本国经济将继续放缓,通胀率进一步降至1.6%,远低于央行 2%的目标水平。

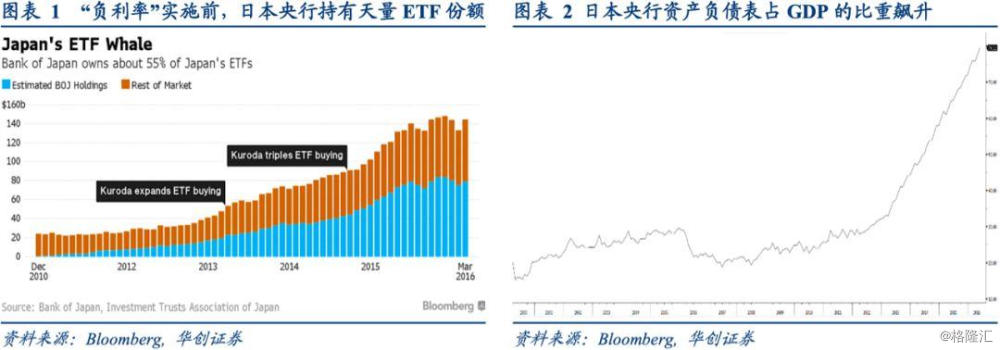

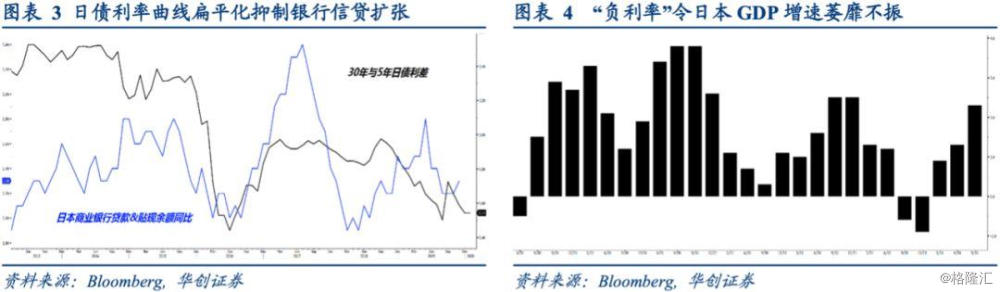

在经济增长放缓且通胀未达标的情况下加息,显然这和长久以来货币政策的逆周期性相违背,唯一合理的解释是继续保持“负利率”对经济增长是坏处多过好处,而且不只是瑞典,日本也在试图通过减少资产购买推升10年期日债利率,缓解“负利率”政策的一系列负面影响。对日本来说“负利率”政策从一开始就适得其反,2016年上半年日本央行资产负债表占 GDP 的比重从30%升至80%,透过资产购买合计持有上市交易基金(ETF)总量的 55%,位列 90%的日经 225指数成分股的前十大股东。如此强的货币宽松加上“负利率”政策,美元兑日元却是一路下行,日元兑主要货币升值15%-20%,日经225 指数下跌 30%; 2016 年下半年日本 GDP 增长一度放缓至 0.3%。

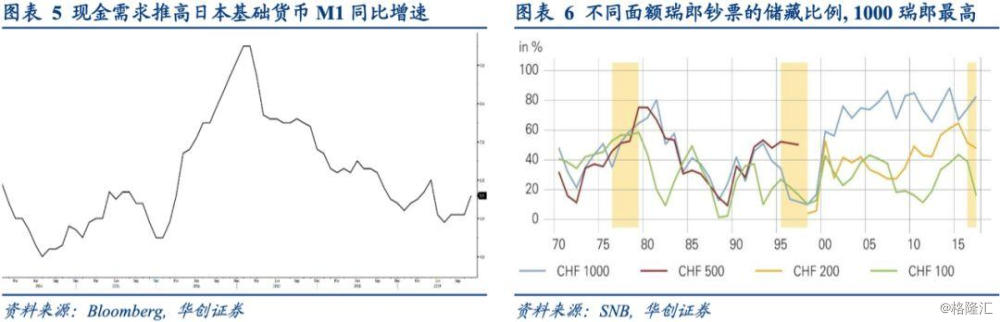

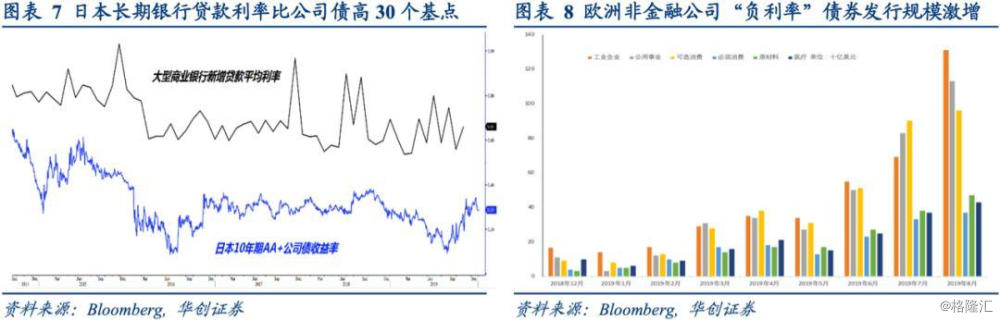

3 年前“负利率”政策失灵是人民币剧烈波动抵消了日本央行货币宽松。相较于中美和欧元区,日本属于小型开放经济体,三个经济体任何一个有宏观风险暴露出来,日元都会大幅升值,难以证明“负利率”政策不能刺激私人投资和消费需求,只能说外部冲击抵消了其效力,日本央行也是这么想,2016 年 12 月宣布扩大超长期日债购买量,截止 2019 年 9 月底 30 年期与 5 年期日债利差从 67 个基点跌至 40 个基点,同期贷款与贴现余额同比增速反而 从 2.84%放缓至 1.5%,即便全球经济向好的 2017 年,日本国内信贷增长也在下降; “负利率”政策并未进一步刺激经济增长,日本 GDP 增速一直没回到 2015 年三季度 3.8%的水平,核心通胀水平也低于“负利率”实施之前。

2

“负利率”政策如何扭曲经济运行

“负利率”颠覆了经济运行中正常的激励机制,储蓄行为、企业投资和信贷供给都受到不同程度的打压,家庭、企业以及金融体系丧失扩张资产负债表的动力。

对家庭部门来说,负收益率政府国债只要不持有到期就有名义本金增值,央行“负利率”政策让名义本金遭受损失的可能性大增,因为商业银行把超储面临的“负利率”向一般存款账户转嫁的动机始终不能消除;考虑到持有 “负收益率”国债,现金收益率是零; “负利率”越深,现金预期无风险回报就越高,金融资产吸引力就越来越低。所以在金融体系由银行主导的国家实施“负利率”,家庭部门对现金的偏好明显上升。日本财务省宣布 2016 财年拟印发 12.3 亿张万元大钞,比 2015 年增加1.8 亿张,日本民众囤积的现金总额很快从 5 万亿日元猛增至 40 万亿日元,实施负利率的欧元区和瑞士也出现大范围的现金囤积,为此欧洲央行最终下决心停发面额 500 欧元的大额钞票, 瑞士2016 年一季度面额1000 法郎的大额钞票发行量同比上涨 17%。K Assenmacher, F Seitz(2019) 发现截止 2017年底瑞士面额1000法的钞票80%-90%被储藏起来,面额200和100法郎的钞票也有30%-60%被储藏起来。

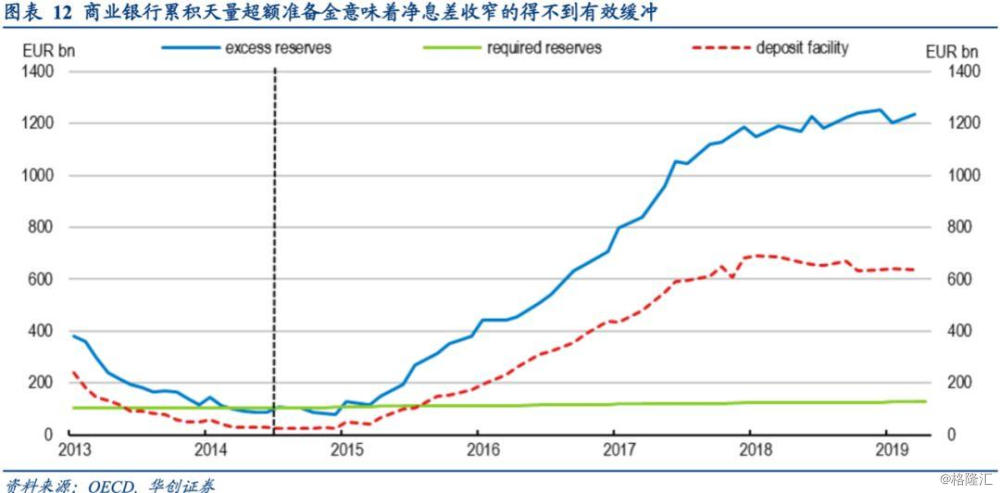

对企业部门来说,“负利率”政策引发现金囤积是一种强制储蓄,不利于家庭需求释放,反而加剧通缩压力, 抑制企业固定资产投资增长,因为低迷的通胀限制企业转嫁跨期投资成本的能力,也就无法获得预期的投资回报, 并且影响现金流增长。当企业现金流增长偏离市场预期时,金融市场就会调整他们股票的估值,股票波动率就会上 升。此外身处“负利率”环境的企业倾向于利用低廉的成本发债置换高成本的银行贷款,商业银行在央行账户上的超额准备金就越来越多,这也是欧洲大规模资产购买不像美联储那么有效的原因。银行主导金融体系的国家一旦开启量化宽松,最终将不可避免走向“负利率”,因为量化宽松产生的风险挤压(Risk Squeeze)把公司融资成本压下去, 还要等待企业部门把银行贷款置换成直接融资,极低的信用利差才会推动企业改变自身行为,这个过程远长于政策制定者的预期,商业银行超储会成为央行政策的新目标,“负利率”政策就变成央行变相给企业部门的补贴。

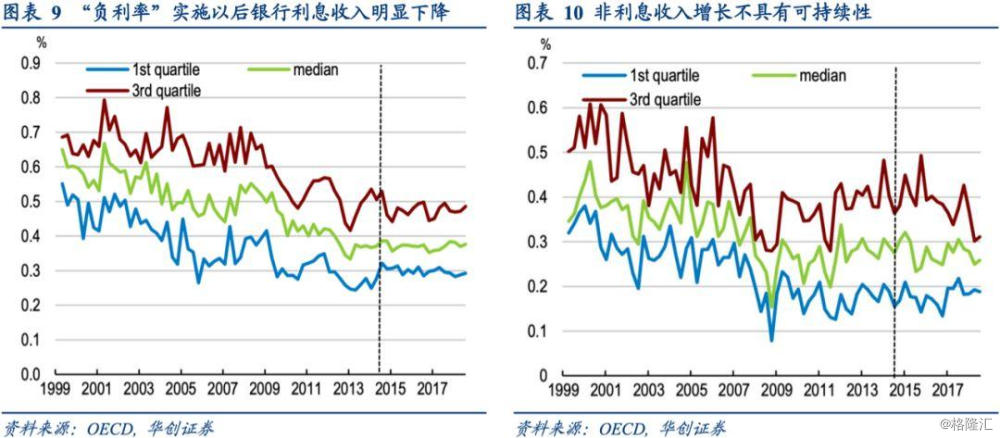

对银行来说,“负利率”环境中净息差(Net Interest Margin, NIM)越来越低,尽管一些中间业务产生的非利息收入会有缓冲,但净利息收入减少还是会拖累整体盈利; 一方面企业部门调整自身融资结构,用低成本发债融资置换银行贷款,中长期贷款需求低迷,银行资产端议价能力下降;另一方面银行无法把央行“负利率”政策的成本转移给储户,否则损失名义本金的风险必然引起挤兑,负债端转移成本能力也在下降。尽管 Madaschi C. & Pablos Nuevo I. (2017) 认为“负利率”使得批发融资市场利率暴跌,丹麦和瑞典的商业银行的净息差并未下降而是上升,货币传导 机制并未因此受到影响。近两年更多的研究证明“负利率”政策对银行盈利构成系统性冲击。Molyneux P. Reghezza A., & Xie R. (2019)对比经济合作与发展组织(OECD) 33 个成员国的 16675 家银行的数据以后,认为相较于没有实施 “负利率”的国家,引入这一政策的国家的银行盈利更糟糕。以 2014 年为界,受到“负利率”波及的银行净息差跌破 2%,资产回报跌破 0.4%,而不受波及的银行净息差升至 3%,资产回报升至 1%。

“负利率”政策从根本上颠覆了市场经济内嵌的风险激励机制,家庭部门增持现金削弱总需求,打压企业部门权益估值; 企业部门没有动力增加投资,接融资比例抬升并未推动股票回购产生财富效应;存量银行信贷被直接融资置换的过程中,银行体系则处于被动缩表状态,即使风险偏好提高买入更高收益的金融资产,还要受到资本金的强约束。“负利率”政策产生的扭曲正在一步步逼近银行体系可承受的极限,盈利下降和资本金短缺让“负利率”政策产生的却是抑制信贷增长的效果。

3

央行政策利率下限: 反转利率

超常规货币宽松操作往往先降息到零然后购买资产,实施“负利率”之前批发融资市场成交量暴跌,银行对其的依赖度通常很低,实施“负利率”以后,银行新增的政策成本不能利用货币市场输出; 基于流动性约束,也不能向储户转嫁,为了对冲净利息收入下降,只能买入风险权重更高的金融资产,短期可以缓解盈利压力,但会面临越来越大的资本金约束。在流动性和资本金的双重约束下,“负利率”政策刺激银行信贷扩张的前提条件是: 金融资产升值能覆盖净息差下降和资本金成本,满足这一条件的名义政策利率被称之为反转利率(The Reversal Interest Rate), 央行基准利率一旦低于反转利率,货币宽松政策导致的是信贷紧缩,而不是扩张。

Brunnermeier M. K., & Koby Y. (2019)首先定义了反转利率,并且给出决定反转利率的四个主要因子: 1. 银行固定收益资产持仓的久期; 2. 银行资本约束的强弱; 3. 负债端银行议价能力; 4. 银行初始的市值。把银行资产端大致拆成两大部分: 贷款和固定收益资产。当央行常规降息扩表时,一方面国债利率曲线更平坦使得净息差下降,另一方面固定收益资产的资本利得上升,二者相抵银行盈利下降的幅度比较小,不会触及到资本金约束,反转利率下行,银行延续“放贷最大化”的经营目标; 当央行实施“负利率”政策时,前期降息扩表让债券利率大幅回落甚至进入“负收益率”,银行固定收益资产久期也在缩短,能提供的资本利得越来越小,还要经受“负收益率”的侵蚀,净息差下降失去了缓冲; 银行盈利大幅下降还要支付高昂股息,资本金约束强化,反转利率上升,银行经营目标就不再是 “放贷最大化”而是“杠杆最小化”,信贷增长就会放缓甚至收缩。

从流动性约束的角度看,LCR 考核的存在让银行无法向储户转移“负利率”,否则会引起挤兑(Bank Run)无法达到监管要求,另外足够的存款也是利率风险的天然对冲手段。Aoki K. Munakata, K. & Sudo N. (2019)认为如果低利率不能推高通胀预期,那么银行资产质量下降将放大发生挤兑的可能性,原因在于银行的清算价值下降,可能不足以保证负债的偿付义务,经济增长将位于银行挤兑的均衡点上,对于私人储蓄,银行负债端的议价能力下降,这会抬高反转利率; 反之,如果银行更依赖批发融资市场,那么反转利率会降低。

反转利率作为货币政策宽松的利率下限并不是固定的,首先可以确定是它不等于零,而是取决于金融监管、市值、盈利以及股息等。Liu, T. (2017)利用最小二乘法(OLS)分析 3 个月日债利率数据以后,认为对于日本前 100 大银行反转利率为 0.44%; 如果选取前十大银行,那么反转利率为 0.47%; 现实中日本的商业银行并不像模型中假设的那样持有信贷和固定收益资产,他们资产项中超过五分之一是现金,没有长久期固定收益资产的资本利得收益,日本实际的反转利率会比模型计算结果要高得多,未来日本央行或将逐步撤除货币宽松政策,将基准利率升至反转利率以上,这样才能消除货币政策对信贷扩张的抑制,更有效的刺激总需求和通胀预期。

4

日本央行货币政策紧缩冲击日元套利

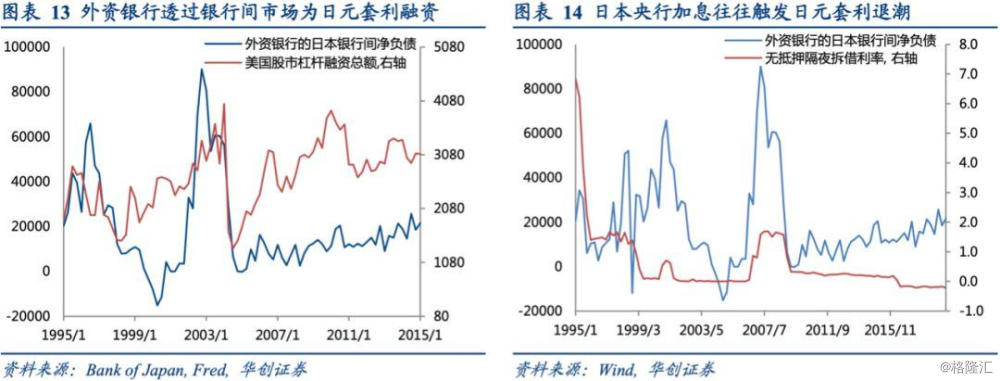

日本央行在 2000 年和 2006 年两度收紧货币政策,10 年期美日利差都转向回落,日元套利交易解除促使投资者从超配美国资产转向超配新兴市场资产,尤其是 2003-2007 年最为明显。我们采用 Hattori M. & Shin H. S. (2009)中估算日元套利规模的方法: 在日外资银行的同业净负债,该指标在 1995-2000 年、2005-2007 年两度飙升至 7-9 万亿日元以后回落,同期美股杠杆融资总量、证券经纪商总资产也随之剧烈波动,美股也经历了一轮又一轮牛熊转换。

经过 1997 年提高消费税的冲击后,日本经济在小渊-森内阁重新加大财政开支的支撑下企稳,2000 年 8 月日本央行认为经济面临的通缩压力已被消除,因而宣布结束零利率政策,把无抵押隔夜拆借利率提高 25 个基点至 0.25%; 从 2001 年 4 月至 2004 年 3 月在日外资银行同业净负债从 7.2 万亿日元萎缩至 3000 亿日元,美股杠杆融资总额从 2500亿美元下降至 1480 亿美元; 小泉纯一郎内阁 2003 年放弃国债限额 30万亿日元的竞选承诺,连续 4 年提高财政预算 刺激国内需求,加上海外需求向好,2006 年7月日本央行宣布把把无抵押隔夜拆借利率提高 25 个基点,并于 2007 年2 月再度加息 25 个基点至 0.5%; 从2007 年4月至2009 年4 月在日外资银行同业净负债从 9 万亿日元跌至零, 美股杠杆融资总额从 4000 亿美元下降至 1300 亿美元;

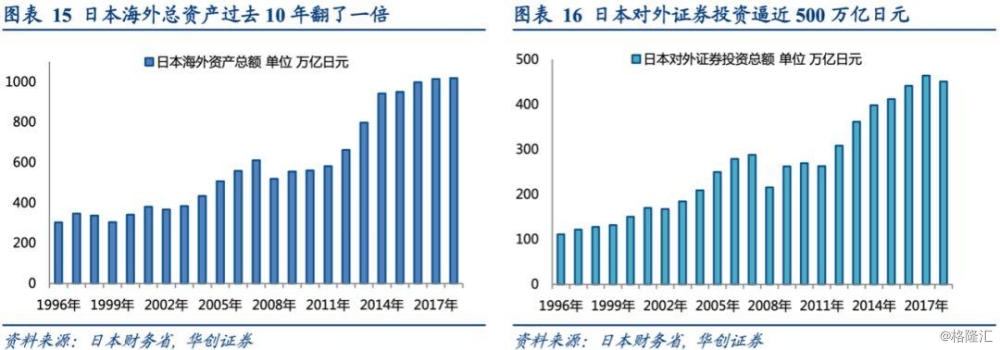

2008 年以后金融监管重新加强,巴塞尔III协议和沃尔克法则严重约束了金融机构杠杆和自营交易活动,传统日元套利规模随之萎缩,在日外资银行同业净负债徘徊于 8000-20000 亿日元之间,不及高峰期的 1/4。2013 年一季末开始日元持续贬值,日元套利卷土重来,不同于金融危机之前外资银行利用日元低利率加杠杆的模式,本轮日元套利主要驱动力是日本国内投资者增加海外资产的配置比重。根据日本财务省的数据,截止 2018年底日本个人与机构 投资者合计持有海外资产合计 1018 万亿日元,2012年这一数字为659万亿日元,6年间增加了 54%; 同期证券投资 (Portfolio Investment)规模从308 万亿日元升至 451 万日元,增加了32%,根据日经的估算,证券投资的 50%投向美国,投向欧洲的占比达到 30%,这意味着过去 6 年日本买入了 71.5 万亿日元的美国资产,43 万亿日元欧洲资产。

与外资银行主导的日元套利不同,日本国内投资者主导的日元套利基本不受流动性收紧的影响。当日本央行收紧货币政策时,长期日债利率和日元汇率的影响会更直接,未来如果 10 年期日债利率回升叠加日元升值,那么日元套利解除的风险会越来越大,原因一方面是长期日债利率反弹、日元升值令美元资产收益下降,背后是离岸美元短缺限制了日本投资者对冲汇率风险的能力; 另一方面即使日本央行按兵不动,2019 年 10 年期美债利率下行 100 个 基点,剔除对冲成本后买入美国资产还不如买本国资产。2019 年 9 月日本央行已经引导 10 年期日债利率回升到零, 展望 2020 年日元套利交易遭遇三个方向的挤压,首先是商业银行自身流动性与资本金的强约束倒逼日本央行货币紧缩; 其次是美国通胀预期和盈利预期回落压低了美元资产收益; 最后还有离岸美元短缺限制了日本投资者的外汇对冲比例。

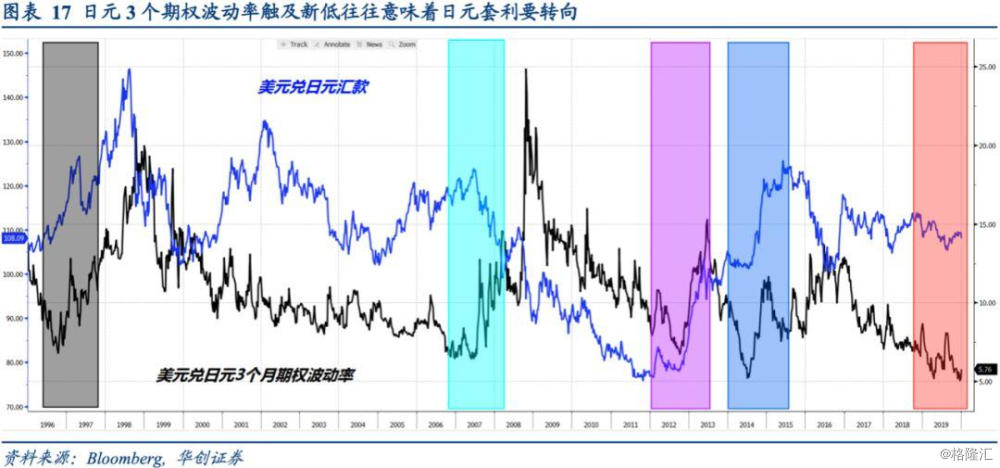

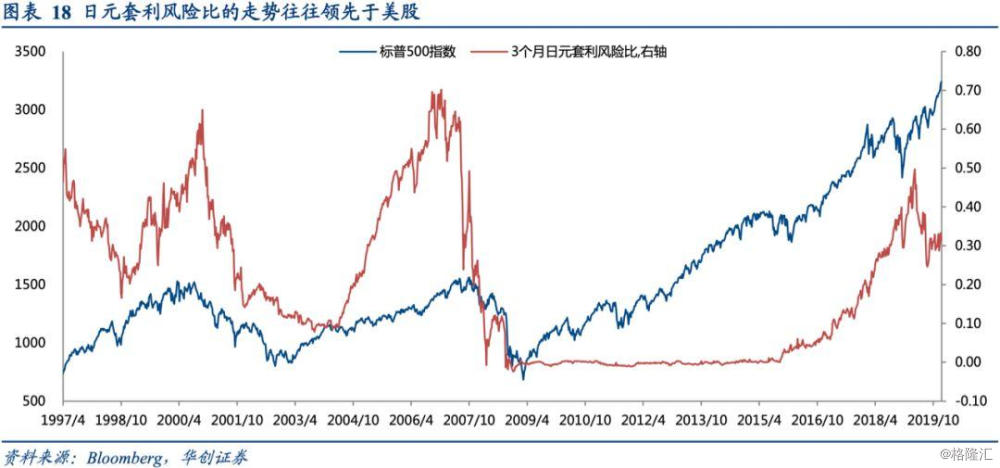

除了货币政策和基本面以外,交易层面日元极低期权波动率也不利于日元套利交易,期权波动率之所以给日元套利如此大的影响,来自于投资者使用套利风险比(Carry-to-Risk Ratio)来衡量风险调整后的真实回报。Curcuru S. Vega C. & Hoek J. (2010)提到从套利利差中剔除汇率风险就得到套利风险比,交易中通常使用 3 个月国债利差除以同期限的货币期权波动率。套利风险比越高,那么就有越多的低息货币卖盘,高息货币资产买盘。过去 20 多年的经验证明,每次 3 个月美元兑日元期权波动率创新低,日元长期趋势就会转变并引起日元套利方向性变化; 1996 年美元兑日元 3 个月期权波动率跌至个位数,日元进入为期四年半的熊市,日元套利交易开启推动美元升值,1997 年亚洲金融危机开始蔓延开来; 2007 年美元兑日元 3 个月期权波动率跌至 10 年新低,日元开启持续 4 年的牛市,美国次贷危机和欧债危机接踵而至; 2012 年和 2014 年日元 3 个月期权波动率两度创新低,日元套利卷土重来,2014 年美元兑日元升破 100,美元指数单边上涨,人民币连续8年的升值随之终结; 2019 年日元 3 个月期权波动率跌至 20 年来新低,美元兑日元重拾跌势,2020 年日元套利交易或出现大规模解除。

是否日元套利交易解除肯定会引起系统性风险厌恶和资产抛售呢? 答案是否定的; 如果日本央行开始收紧货币政策,美联储能够同步加码货币宽松,那么其直接结果是美元贬值,投资者调整美元与其他货币资产的配置比重,欧洲和新兴市场将是超配重点,投资者将面对类似 2004-2007 年的场景; 反之,如果日本央行和美联储的货币政策不能紧密衔接,那么日元套利解除就极可能引发类似 2008 年式的风险资产抛售; 我们认为这也是海外金融市场 2020 年最大且最核心的风险点。过去 12 个月日本央行扩表速度不断放缓,美联储也开始降息扩表,这就是很好的 开始。当前这轮美联储扩表将持续至 4 月份,一季度风险资产不会有太大下行风险;二季度若美联储暂停扩表降息, 日本进一步放缓扩表推升日债利率,那么海外风险资产的就会有比较大的压力。

2018 年中美贸易冲突导致海外美元回流下降,美国财政赤字扩张产生的流动性挤压推高了美股波动率;2019 年 美股波动率飙升以后会拖累美国 GDP 增长和通胀预期,所以从去年四季度海外资产配置重点是长期美债、新兴市场公司债以及黄金,过去 12 个月长期美债利率回落 100 个基点,黄金价格上涨 18%,均创下 2013 年以来最佳表现; 国内资产配置方面,2019 年一季度宏观杠杆率回升推升 A 股收益超出我们的预期,基于股债收益分布和外部需求的判 断,从 4 月至 8 月底仍然坚持对中美长债利率回落的判断; 在 9 月初的报告中提示长债利率反弹的风险,强调四季度利率只是反弹,最终还是会回到下行,股市也会受此支撑。原因是一方面央行面对疲软的总需求、中小银行脆弱的流动性很难紧缩政策; 另一方面是名义价格上升并未带来企业现金流和利润的明显改善,CPI 上升对债券实际收益的侵蚀可能会让债市有比较大的悲观情绪,但难以让中长期投资者抛债买股。

2020 年海外大类资产配置的主题是: 棋在局外; 海外投资者期待贸易战缓和、美联储降息能缓解全球制造业活动萎缩,新一轮库存周期会修复名义价格和企业利润,推升中美两国经济内生增长,我们认为今年决定海外资产配置的并非这些基本面因素,而是美联储和欧洲央行、日本央行之间扩表速度的此消彼长,后者透过跨境资产配置调整影响金融市场环境和私人部门需求,路径主要是企业信用利差和原油价格。

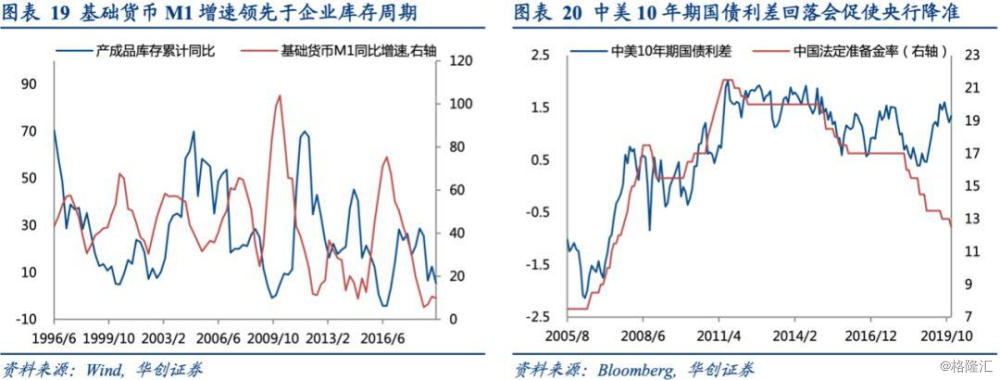

国内大类资产配置的主题是: 源头活水; 国内投资者期待外需恢复性增长和政府基建刺激能开启一轮企业补库存。只不过市场忽略了两个点: 一是中美第一阶段贸易协议达成,中国加大进口美国商品以便加速两国贸易平衡的政策会抑制国内基础货币增长,外部需求改善和贸易顺差收窄相互抵消以后,国内流动性环境不会回到 2012 年之前; 二是地产周期韧性能稳住 GDP 增速却无法推高 M1 同比增速,内生需求低迷和严峻的货币环境会限制企业补库存的 能力,毕竟私人企业的债务杠杆已经升至 58%,比 2016 年底整整高出 7%; 简言之,2020 年国内经济面临的不是债务增长的约束,而是债务融资来源的问题,或者说在“房住不炒”和贸易顺差收缩的背景下,基础货币M1新的增长点在哪里? 短期来看除了央行持续降准没有其他现实的办法。

2020 年的宏观经济比前两年要好,在这个大方向确定的前提下,就是如何看待名义价格和经济增长从背离到收 敛的动态过程。考虑到目前10 年期国债利率远高于 3%,70 个大中城市房价同比增速高于 4%,即便地产调控有更大幅度的放松,对于基础货币 M1 和经济增长的刺激效果也比前几轮地产上行周期要弱,在房价同比增速不大幅回落的前提下,只能先降低10 年期国债利率,这样才能充分释放需求,支撑企业补库存,因而大类资产配置成了一道选择题: 先押注通胀预期回落还是经济增长触底,我们倾向于前者的胜率会高于后者,长债利率下行是经济触底的前提条件。

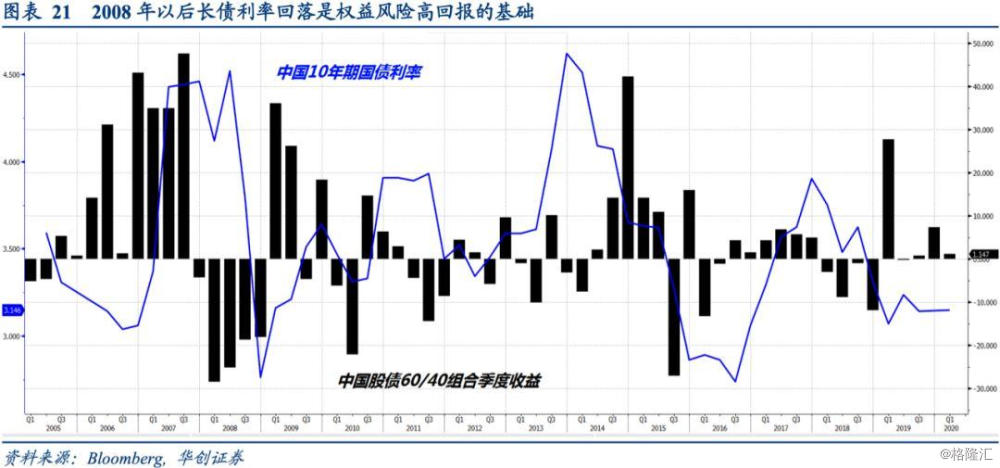

从 2017 年开始 A 股的超预期表现取决于前一年国内长债利率的下跌幅度,2017 年 10 年期国债利率上行 80 个基点,2018 年 A 股全年表现不佳;2018 年 10 年期国债利率下行 85 个基点,2019 年 A 股涨幅勇冠全球市场;但是 2019 年 10 年期国债利率只回落了 5 个基点,除非政府重新去监管,否则 2020 年的 A 股投资者需要调低收益预期,中国股债60/40组合的收益分布也可以佐证这一点: 过去十年单季收益超过20%的情况共有4次,平均十个季度出现一次, 2019 年第一季度中国 60/40 组合收益高达 28%,2020年国内组合收益的连续性会比较低,这对投资组合股债配置再 平衡的择时能力提出更高要求,我们倾向认为一季度 A 有望继续上涨,建议相对收益投资者把股票配置比重从四季度的 65%提高至 70%,利率债 20%的配置比重不变,久期可适度拉长; 全年来看 A 股最大的机会是下半年,届时长债利率回落,GDP 增速触底也得到了确认。

风险提示

中美贸易关系重新恶化,原油供应中断。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员