主要内容

引言:新型全球化将悄然发生,中国出口产业链升级已伏脉千里。我国经济正站在出口转型的起点,而不是外需拉动的终点。

后地产时代谁来补位?思考这一问题不能再囿于静态视角。譬如“逆全球化”这一市场所谓的既定共识,未来或也发生扭转。海外后地产时代的成功经验,均是在动态视角下完成的,本质上是“技术进步加速—全球产业链再分工—全球化率提升—出口模式变革—出口韧性”的传导链条,对于中国,前半部分是并不遥远的理想,后半部分是已在实现的事实。

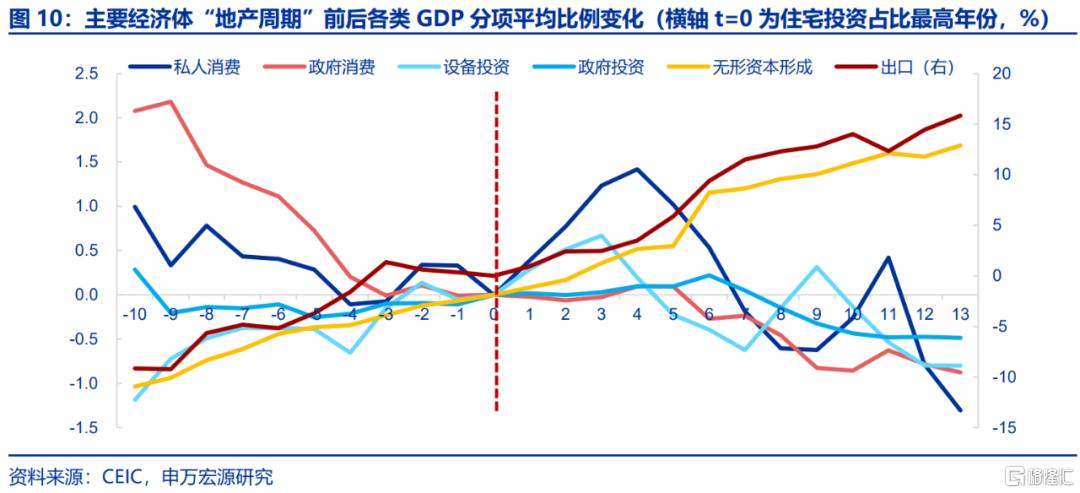

国际比较:出口与供给升级应对后地产周期。1990s以来,主要经济体均经历“去地产”时代。有两大应对思路。1)短期方面,通过政府投资、政府消费稳定经济,也包括促进居民消费,但从长期看上述三项占GDP比例均会下滑至低于地产周期时水平。2)中长期方面,均是由“非贸易部门(房地产)”向“可贸易部门(制造业)”转型来真正摆脱地产对经济的拖累,其一为转型出口,出口占比提升。其二为鼓励供给侧技术升级,无形资本形成占比明显上升,替代固定资产投资。但海外经验也存在特殊性以及不足,特殊性是在于转型时恰逢90s信息化浪潮叠加全球化率加快提升,不足在于放任私人消费长周期下行。

新型全球化:技术进步重塑全球产业链分工。本轮中国所处的后地产时代,或也可以期待全球化再提速,驱动逻辑类似1990s。有四大原因。1)新一轮技术进步将驱动全球化再提速,新兴国家受益。全球化率实际上是结果、而非原因,驱动因素在于全球技术进步速度,后者具备创造需求、以及重塑全球产业链分工的作用,下文有充足数据证明。本轮以数字经济、大模型为代表的新一轮技术进步提速,或也将再度带动全球化率重新上升。2)新型全球化下的全球产业再分工,中国将优先于东盟。劳动力成本低只是承接全球产业分工的必要条件,而充分条件则是工业体系禀赋(广度与深度),目前我国工业体系明显领先东盟等新兴国家,因此新一轮全球化带来的产业分工或仍是中国承接为主。3)全球化利好高附加值商品,数据上高附加值商品出口占比与全球化率明显正相关,本轮可关注数字产品与能源资源两大领域。4)制造业回流是全球化的起点,不是逆全球化的起点。

出口产业链:产业模式换档,出口国别转型。我国出口产业链模式和分工与过去已明显不同,本身出口具备韧性,迎接新型全球化具备基础:1)产业变化一:从加工贸易转向高附加值自主产业。2)产业变化二:传统产业向新兴国家转移,但影响可控。3)国别变化一:转向非美发达国家,缓和美国制裁影响。4)国别变化二:绕道“加墨”,额外缓和美国制裁影响。5)国别变化三:向新兴国家加快渗透,尤其是高附加值中间品与资本品。

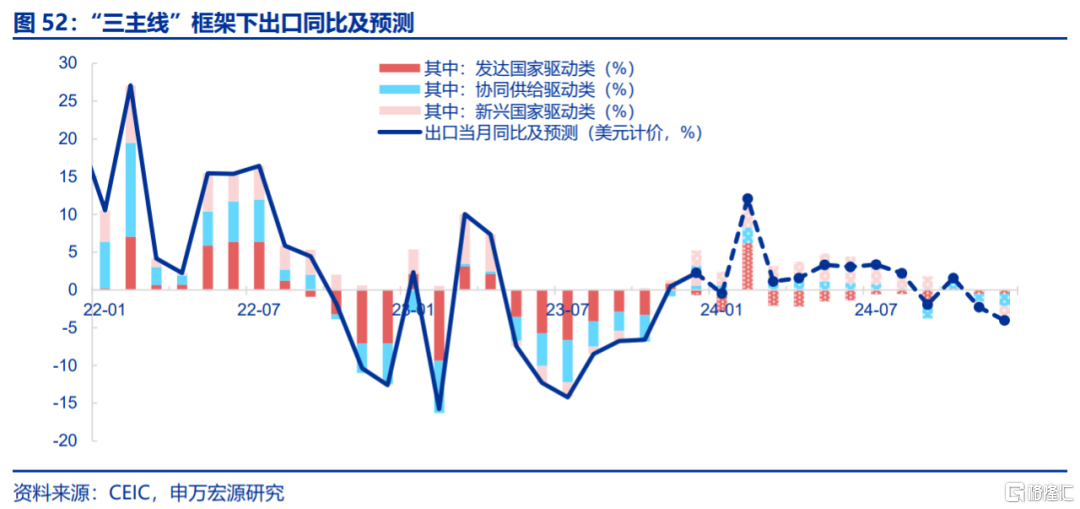

出口框架革新与短期展望:“发达、新兴、协同供给”三条主线,对应三大短期改善空间。传统国别出口框架未考虑贸易转移与协同供给,我们从全球产业链分工视角升级框架:1)发达国家驱动:需求、生产、库存的“三重”博弈。本轮发达国家供需结构呈现生产、消费品进口均明显低于终端需求,因此消费品方面,我国后续出口改善无须等待发达国家补库,去库结束本身即可拉动出口(当期消费品进口重新回归需求)、也确实已在拉动我国出口,这一空间后续仍有10个百分点,若补库则有额外拉动,结构上对欧盟优于美国,非耐用品优于耐用品。中间品方面,发达国家工业生产明显反弹,关注去库结束、生产正常化后对我国高附加值中间品出口的拉动。2)协同供给:由发达国家需求驱动,影响新兴国家生产。发达国家也相应拉动协同供给出口,同时消费电子等产能向东盟转移也将利好中间品出口。3)新兴国家驱动:渗透率提升的影响大于新兴国家需求。包括橡胶塑料、矿物制品等满足新兴国家投资与工业化,以及汽车等我国自主产业链升级领域。4)出口价格:内生于PPI与外需变化,而非汇率影响。综合分析,上修2024年出口增速全年预测至1.3%。

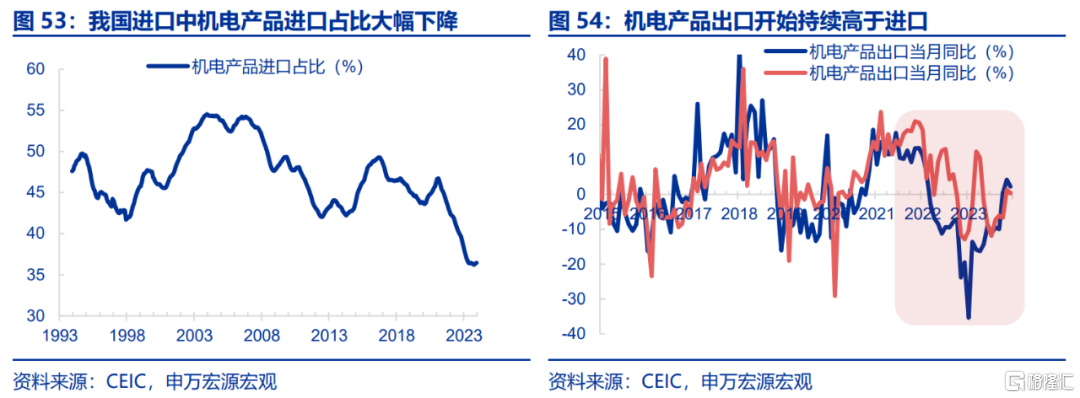

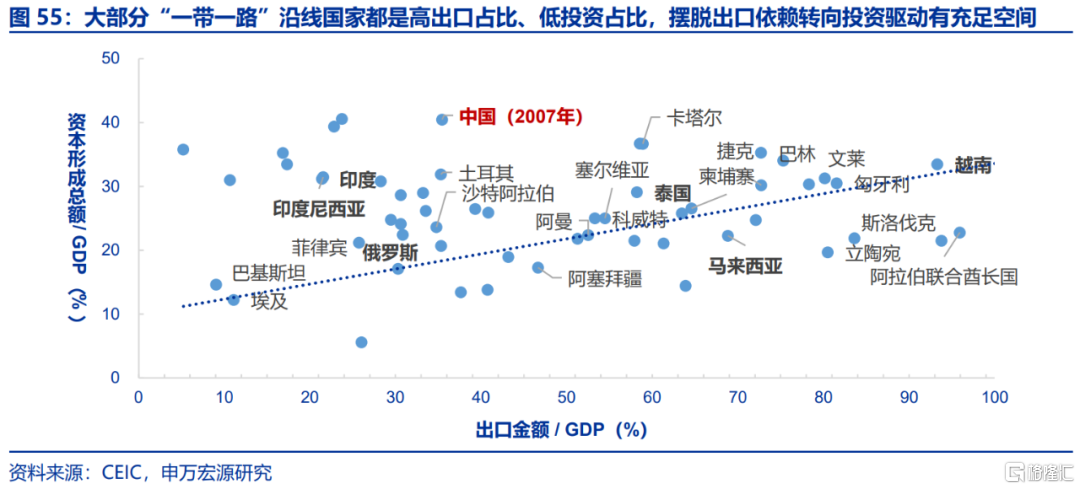

中长期展望:新型全球化中国产业提档,贸易顺差率提升。若未来全球化如预期加速,受益于全球新一轮技术进步驱动,我国出口增速预计4%左右,主要受益领域为数字设备以及能源资源(工业化驱动用能需求)。即使未发生新型全球化,目前我国出口产业链已经历产业模式换档、出口国别转型,出口角色向全球分工中更高附加值跃迁,贸易顺差率有望扩大,近年来已出现线索(机电进口占比大幅下滑、相关出口强于进口)。若全球化不及预期,比我国更依赖外需的新兴国家也应向扩内需转型,形成拉动我国出口的结构性机会,目前印度经济强劲背后已有投资内需对抗贸易逆差的线索。

风险提示:全球政治因素变化,新兴国家政策不确定性,国际形势变化。

以下为正文

1. 国际比较:出口与供给升级应对后地产周期

本部分将重点分析主要经济体在后地产周期“做对了什么”,表现为经济结构发生了何种变化,从海外经验梳理“后地产周期”我国的潜在方向。

1.1 1990s以来,主要经济体均经历“去地产”时代

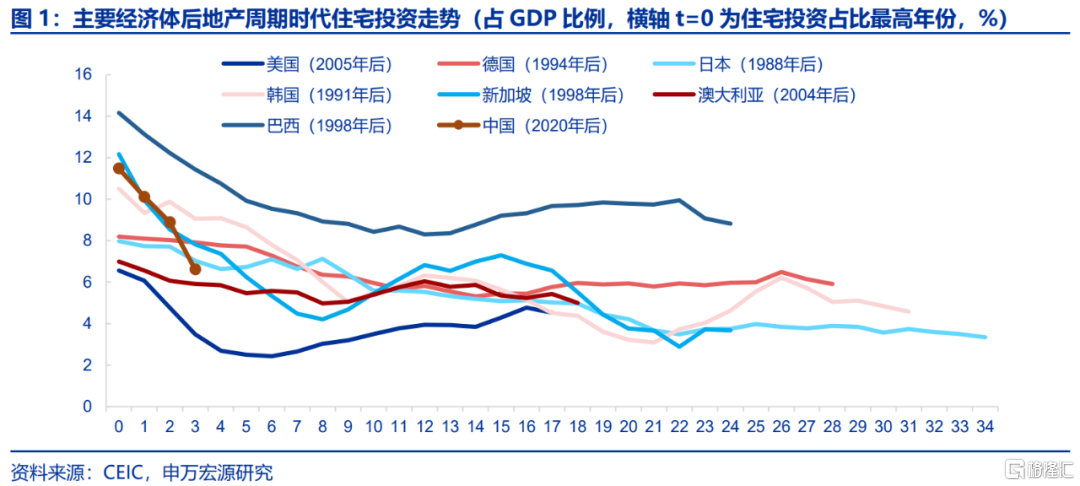

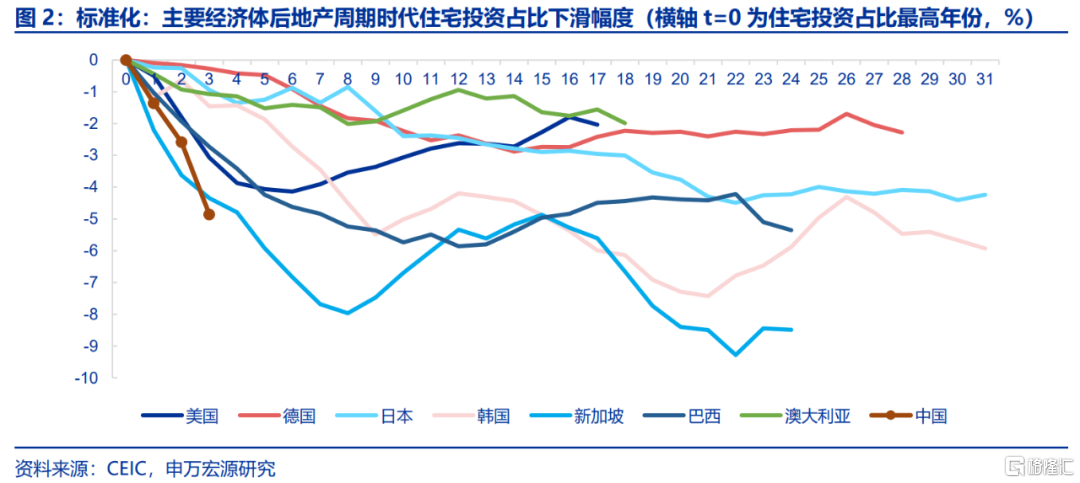

主要经济体近30年均先后经历“去地产”时代,最早为日本,最近为美国。通过住宅投资/GDP比例来衡量各国依赖地产投资驱动经济的程度(数据上房价拐点也与地产投资拐点时间基本一致),主要经济体均曾经历地产驱动经济的时代,譬如日本(1980-1985年)、新加坡(1990-1997年)、韩国(1985年-1990年)、德国(1994年前)、美国(1990-2005年),但也先后经历“去地产”时代,最早为日本金融泡沫破灭后(1988年以来),其后依次是韩国(1991年以来)、德国(1994年以来)、新加坡(1998年以来)、美国(2005年以来)。

主要经济体地产周期下行至少持续10年以上,住宅投资占GDP比例下滑幅度十年平均为3.8个百分点,而本轮中国下滑幅度已超出这一水平。其中美国相对较短(下滑6年后企稳回升),新加坡(8年)调整时间也相对不长,但其他国家调整周期更长,德国长达14年,日本长达22年,韩国长达21年等。而从下滑幅度来看,下滑幅度最大的为新加坡(住宅投资占GDP比例最多下滑8个百分点),其次为韩国(7.4个百分点)、日本(4.5个百分点),美国(4.1个百分点),而本轮中国自2021年至2023年短短3年时间,住宅投资占GDP比例已下滑4.9个百分点。

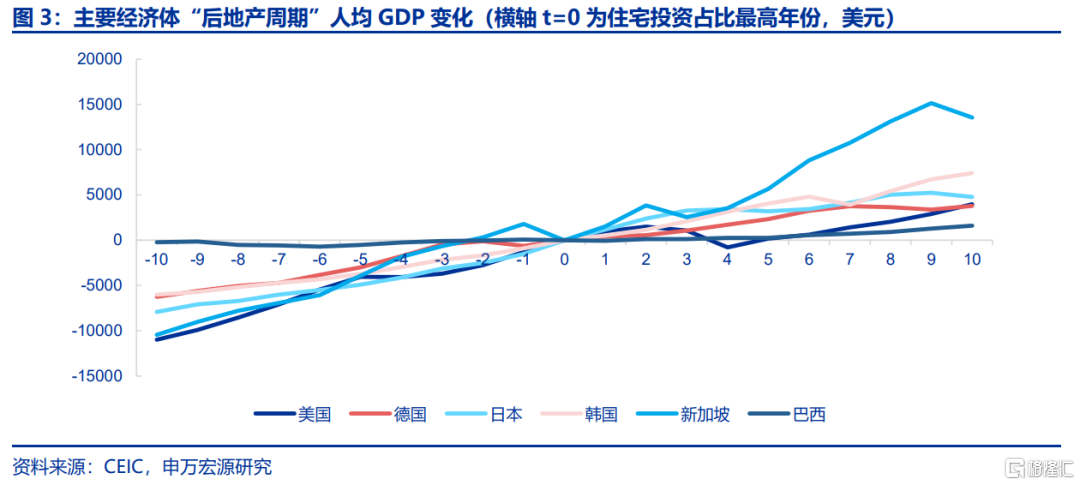

但主要经济体在“后地产周期”仍实现了人均GDP的提升,尤其是新加坡与韩国。此外日本、德国、美国虽然在后地产周期人均GDP提升速度放缓,但整体仍趋于提升。

1.2 “后地产周期”特征一:促消费是选项,但面临掣肘

促消费包括两类政策:其一为促进居民消费,其二为拉动政府消费。

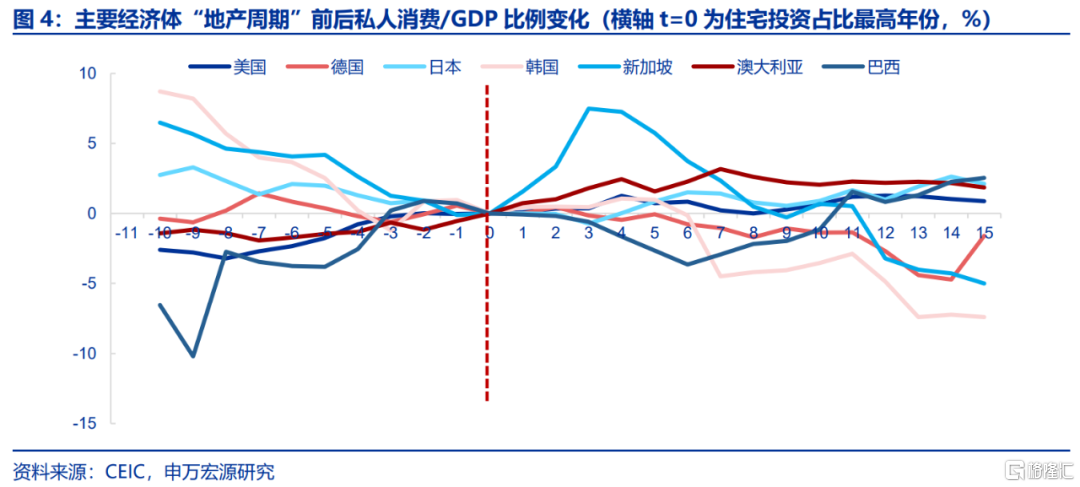

1)部分主要经济体在后地产周期曾短期采取促进居民消费对抗地产拖累,但效果一般,中后期私人消费占比反而低于地产周期阶段。通过对比住宅投资见顶前后,主要经济体私人消费/GDP比例的变化,观察主要经济体的政策效果。从数据上来看,新加坡、日本都曾经历在地产周期见顶前消费比例下行、但地产周期见顶后消费比例提升的过程,此外美国、德国、韩国在地产周期见顶后也短期推动私人消费占GDP比例提升。但单边促进消费的政策难以长久,这也势必会加剧财政压力,因此在中期德国、韩国、新加坡、日本的私人消费占比也重新回落。后地产周期10年后,上述国家私人消费占GDP比例反而低于地产周期时期。

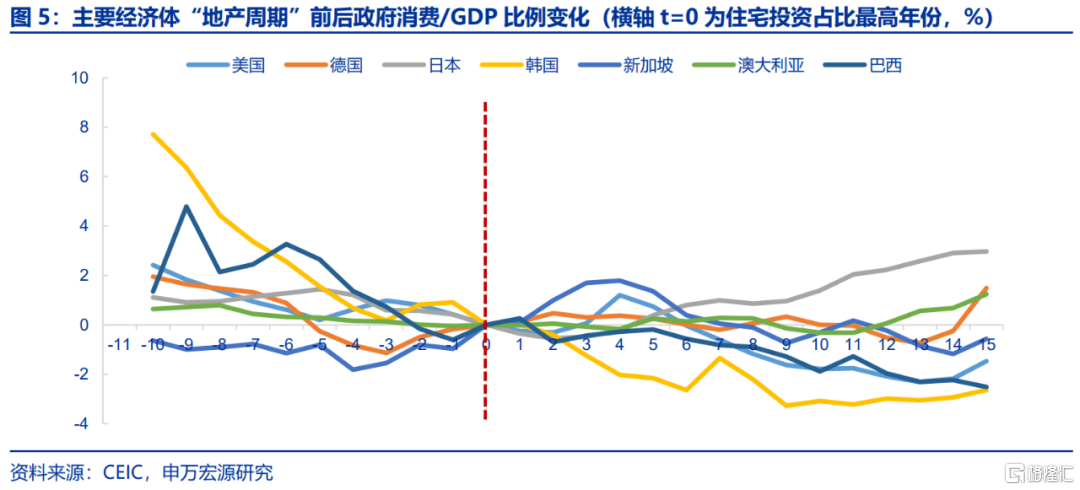

2)主要经济体短期采取政府消费稳增长,但中期持续性不高,且也受制于财政压力、效果一般。从数据上来看,美国、德国、日本、新加坡、澳大利亚在地产占比回落初期均通过政府消费稳定经济,但3-5年后政府消费占GDP比例均趋于回落,只有日本采取了持续的财政扩张、拉动政府消费,但受制于财政压力,20年时间里政府消费占GDP比例仅提升3个百分点,明显小于住宅投资下滑幅度。而其他国家采用持续性的政府消费稳定增长的经验较少。

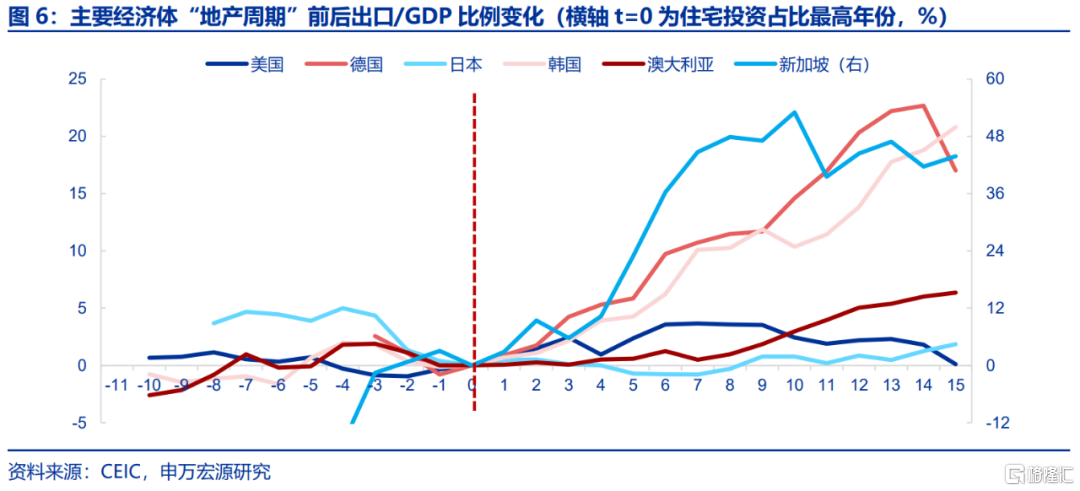

1.3 “后地产周期”特征二:转型出口是共同选择

主要经济体在后地产周期均采取转型出口的导向,出口占GDP比例快速大幅上行。从数据上来看,主要经济体在地产投资回落周期中,均转向拉动出口模式形成对冲,几乎所有国家在地产投资上行期出口占GDP比例提升不明显,但在地产投资下行期出口占GDP比例快速提升,尤其是新加坡(后地产周期10年内出口占GDP比例提升50个百分点),德国、韩国、澳大利亚也皆是如此。美国在2006年后出口占GDP的比例也一度持续上升。

1.4 “后地产周期”特征三:技术升级驱动无形资本形成,代替固定资产投资

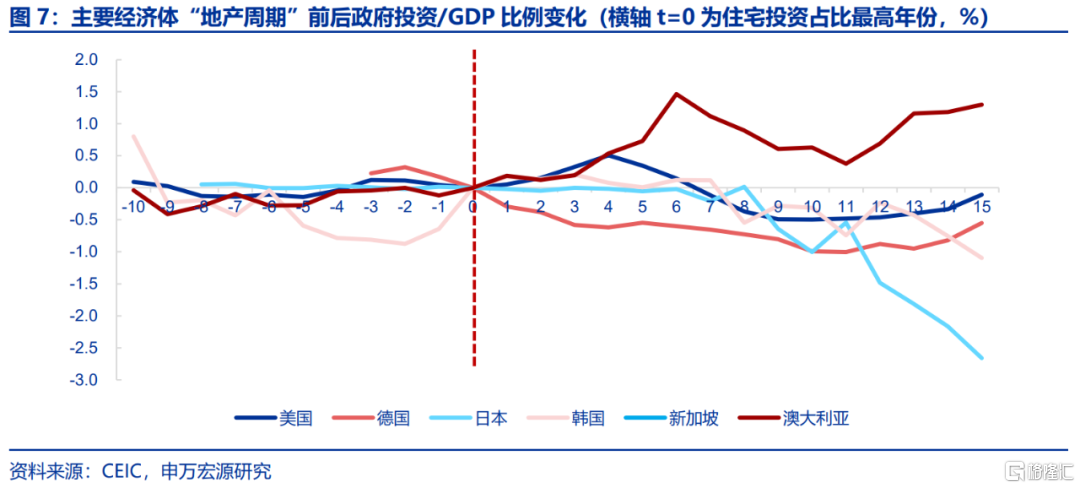

政府投资是短期对冲手段,但主要经济体较少采取持续的刺激政策,也源于上文提到的财政约束与效率问题。从数据上来看,只有澳大利亚采取拉动政府投资的方式稳定经济增长,表现为澳大利亚政府投资占GDP比例在地产周期时提升不明显,但在后地产周期时明显上升,但占比也仅是1.5个百分点的提升,低于澳大利亚住宅投资占比的下滑幅度。而其他经济体如美国、韩国、日本等短期会采取政府投资政策,但持续时间都不长,从中期来看主要经济体政府投资占GDP比例均会下滑。

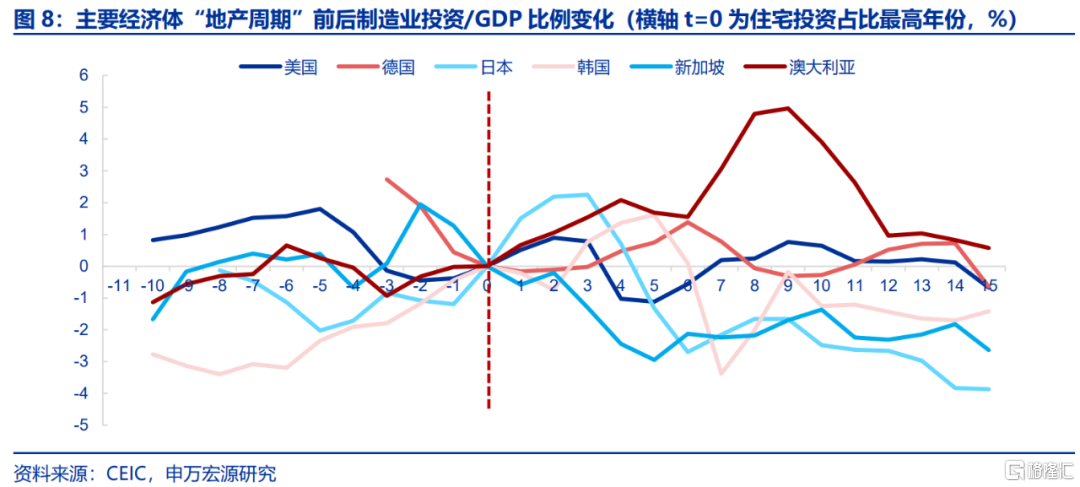

大部分主要经济体后地产周期经历制造业投资占比大幅提升的过程,对应近两年中国制造业投资也持续超预期。但中后期会趋于回落,或也受到消费走弱的影响。从数据上来看,除了新加坡以外,其他大部分主要经济体在后地产周期均经历过制造业投资占比提升的过程,德国、韩国、澳大利亚持续时间较久,日本制造业投资占GDP比例也曾3年提升两个百分点,美国也类似。但在地产周期见顶5年后,制造业投资占比均会回落,或与上文提到的同期私人消费占比回落有直接关系。

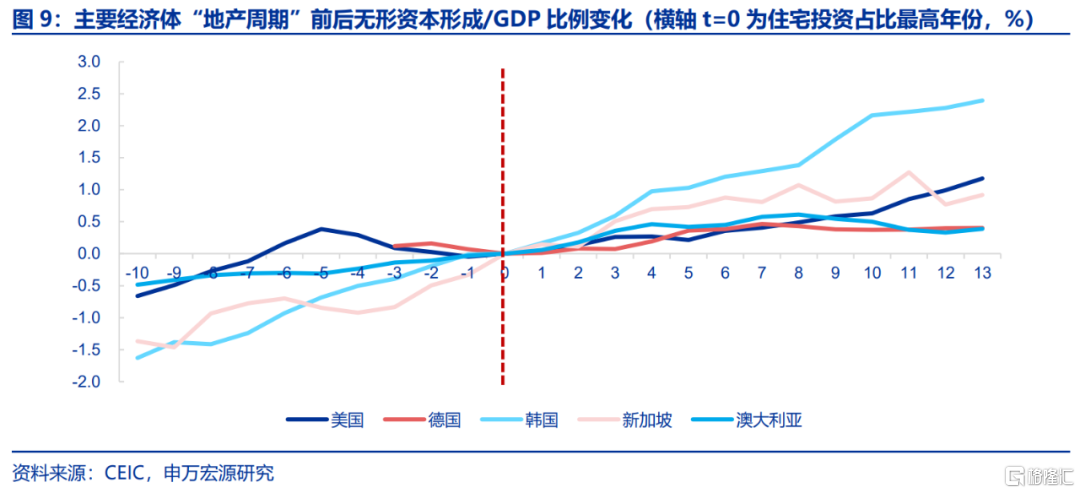

所有主要经济体后地产周期均经历无形资本形成占比大幅提升过程,提升速度快于发展非贸易部门(房地产)时期,政策更鼓励供给侧技术升级,创造需求。通过对比住宅投资占GDP比例见顶前后,主要经济体无形资本形成(GDP资本形成中重要组成部分)/GDP比例的变化,从数据上来看,韩国、新加坡、美国提升最为显著。

1.5 总结:海外应对经验的两大思路和两个问题

主要经济体应对后地产周期采取两大思路。1)短期方面,通过政府投资、政府消费稳定经济,也包括促进居民消费,但从长期看上述三项占GDP比例均会下滑至低于地产周期时水平。2)中长期方面,均是由“非贸易部门(房地产)”向“可贸易部门(制造业)”转型来真正摆脱地产对经济的拖累,其一为转型出口,出口占比提升。其二为鼓励供给侧技术升级,无形资本形成占比明显上升,替代固定资产投资。核心是通过可贸易部门(制造业)替代非贸易部门(房地产),应对后地产周期。

但主要经济体转型也存在特殊性以及不足,特殊性是在于转型时恰逢90s信息化浪潮叠加全球化率加快提升,不足在于放任私人消费长周期下行。放任私人消费长周期下行,导致制造业投资占比也趋于回落、弱化远期产业竞争力。这或也是为何近期主要发达国家重新引导“制造业回流”原因之一。与此同时,转型失败的国家也恰恰是未强有力鼓励可贸易部门、同时私人消费持续弱化的经济体,譬如日本与巴西。

2. 新型全球化:技术进步重塑全球产业链分工

本部分我们将重点分析,本轮中国所处的后地产时代,或也可以期待全球化再提速,驱动逻辑类似1990s,本部分更多为逻辑推导,第三部分会有更多产业链证据。

2.1 新一轮技术进步将驱动全球化再提速,新兴国家受益

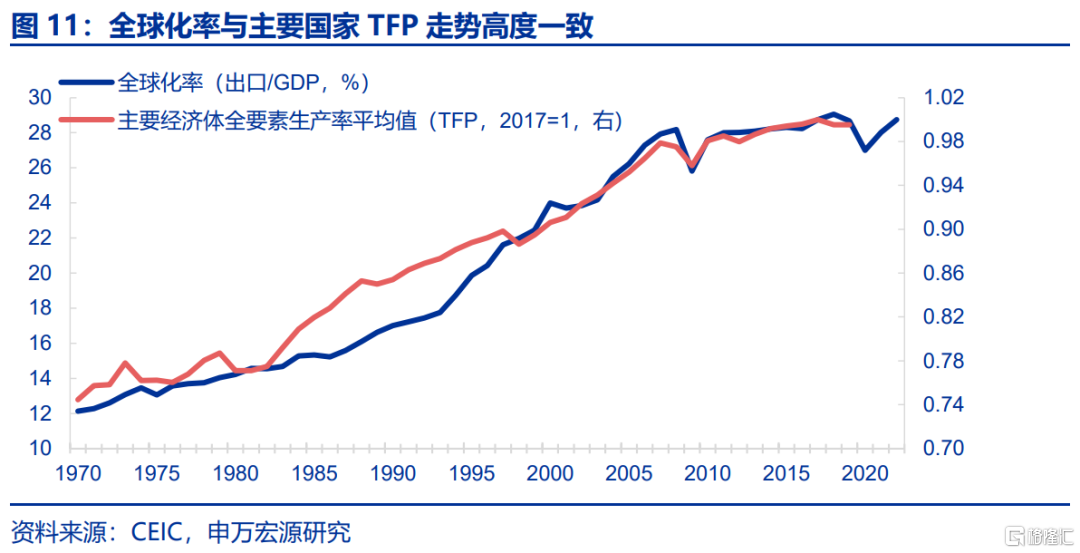

全球化率实际上是结果、而非原因,驱动因素在于全球技术进步速度,后者具备创造需求、以及重塑全球产业链分工的作用。全球化率本质上只是产业分工的结果,在技术进步较快的时期,一方面供给创造需求,可以理解为“增量时代”,加之技术进步后本身就存在产业链新一轮分工的必要,也相应驱动全球化提速。而在技术进步放缓的阶段,可以理解为“存量时代”,各主体之间竞争加剧、瓜分存量市场,甚至演变成“逆全球化”等现象,往往会反映为全球化率的降速甚至停滞。数据上也显现出全要素生产率走势和全球化率走势高度一致。

本轮以数字经济、大模型为代表的新一轮技术进步提速,或也将再度带动全球化率重新上升,从美国经验来看,可贸易部门技术升级确实存在供给创造需求的良性效果。美国技术进步与美国居民消费中信息化相关产品支出十分吻合。

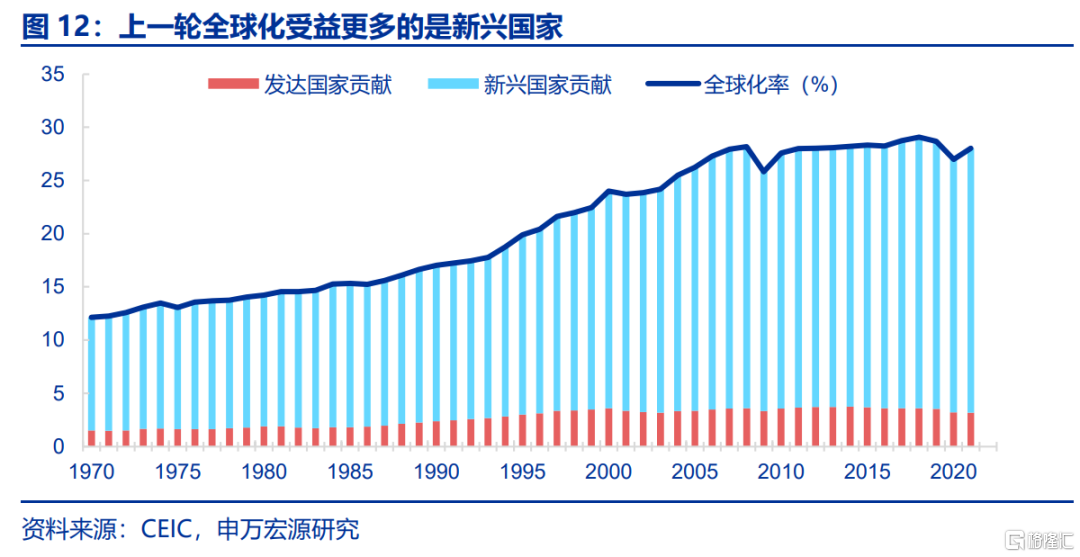

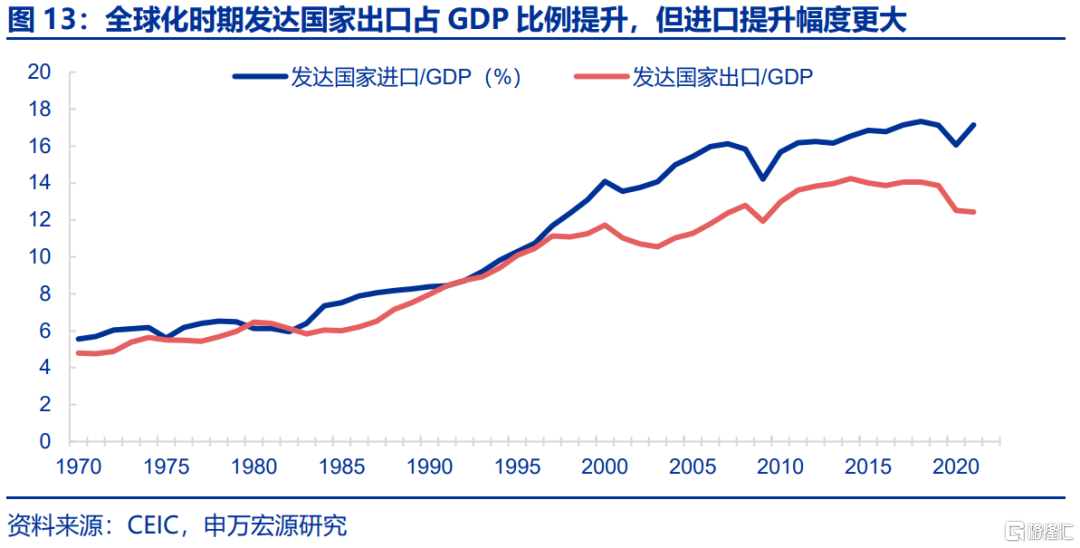

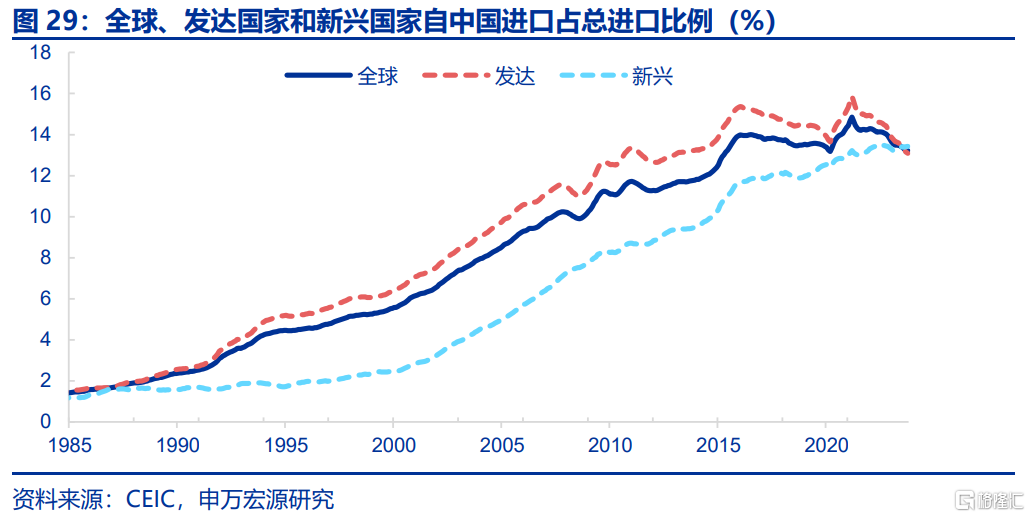

而全球化下所有国家均受益,但相对来说更受益的是新兴国家,而非发达国家。回顾1990年以来全球化提速进程,体现两大特征,其一是新兴国家对全球化率的贡献更大。全球出口/GDP比例提升过程中,新兴国家贡献10个百分点,发达国家贡献仅1个百分点。其二是发达国家出现进口占GDP比例提升大于出口的情况,进口占GDP比例同期提升6个百分点,出口仅提升3个百分点。上述两大特征说明在全球化深化全球产业链分工的背景下,新兴国家由于劳动力成本较低,能承接更多可贸易部门产能转移。

2.2 新型全球化下的全球产业再分工,中国将优先于东盟

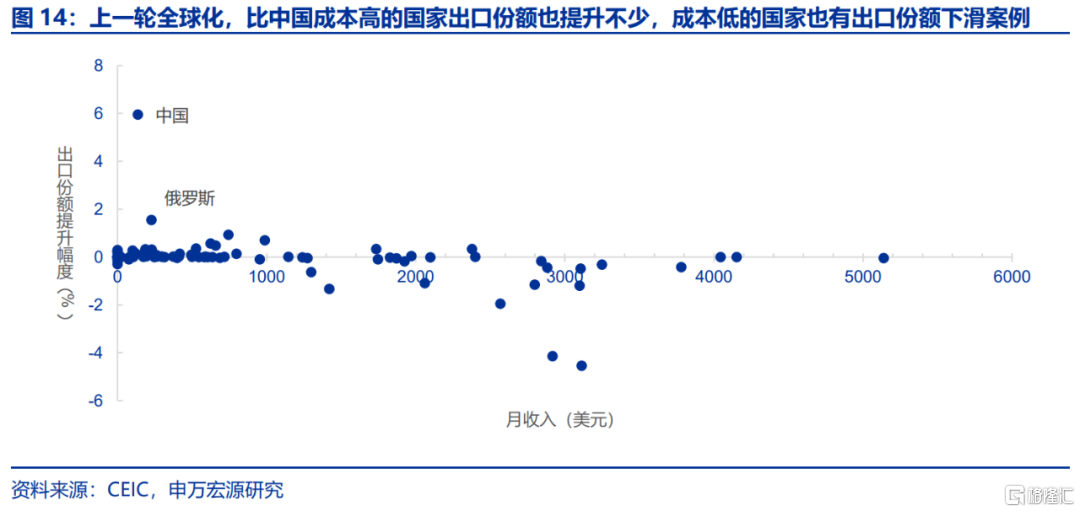

上一轮全球化,并不完全是低劳动成本国家受益的全球化。回顾1990-2008年的全球化进程,数据表现跟市场固有直觉不同,彼时出口份额提升幅度最大(提升6个百分点)、最受益全球化的国家是中国,但中国并不是劳动力成本更低的国家,有大量成本比中国更低的国家出口份额份额没有增长,也有部分成本比中国高的国家出口份额增长,譬如沙特、韩国、波兰、捷克等等。

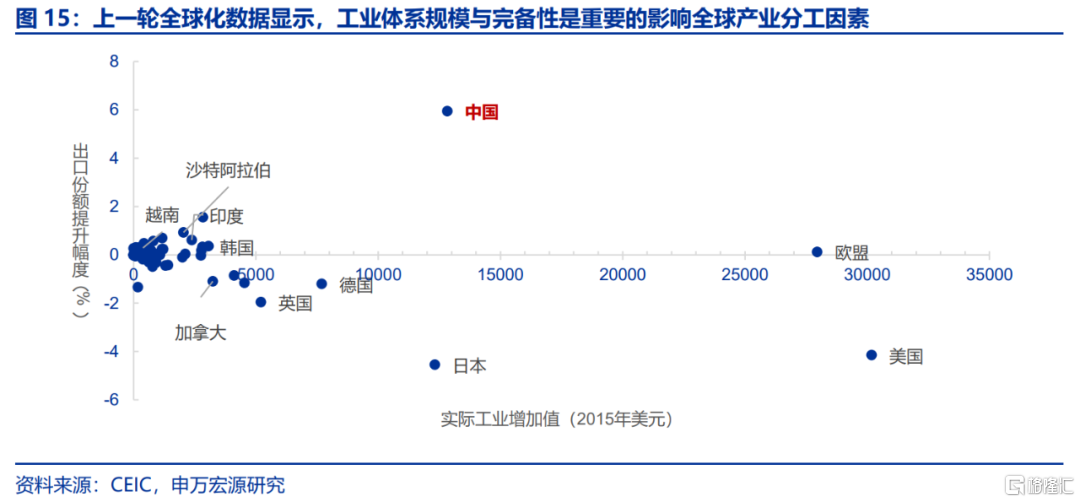

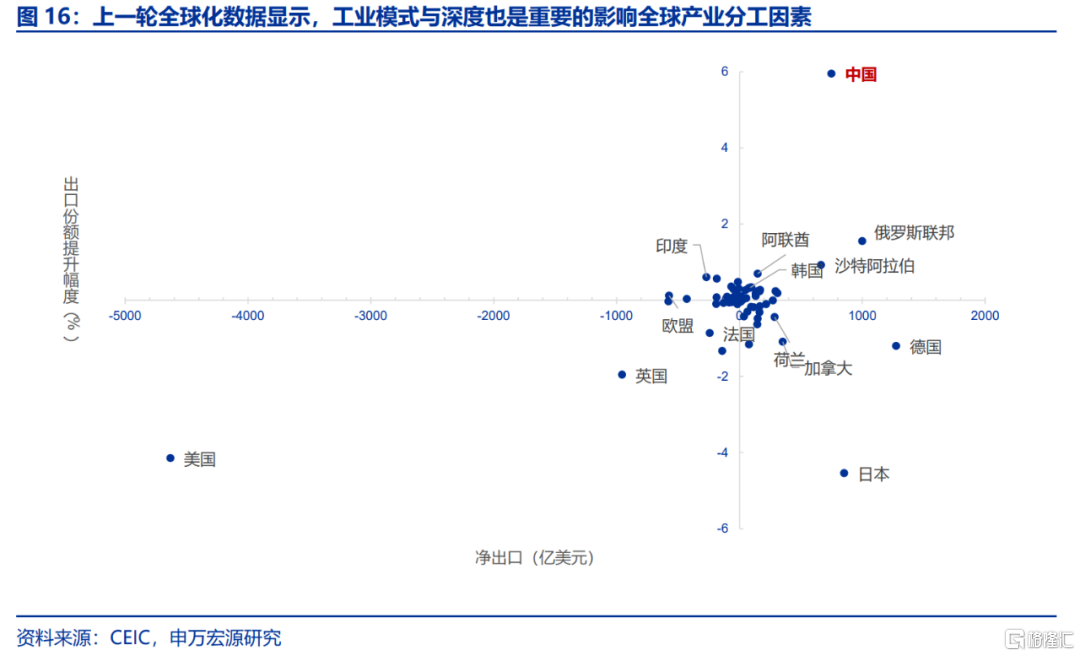

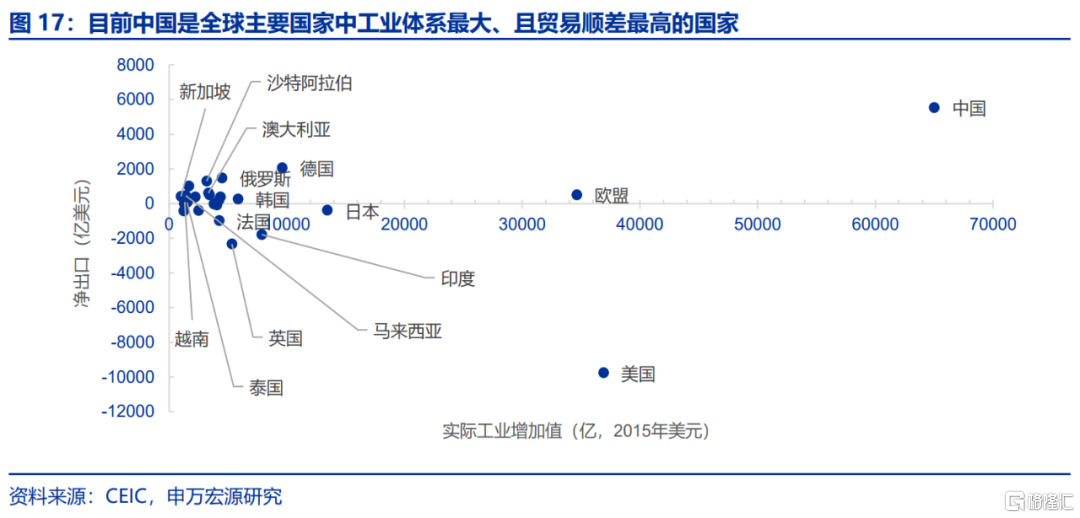

相比之下,工业体系的广度与深度才是能否承接全球产业分工更核心的原因。劳动力成本低只是承接全球产业分工的必要条件,而充分条件则是工业体系禀赋,其一表现为拥有足够大的工业体量和产业完备性,数据上也体现为上一轮全球化时期工业增加值规模更大的新兴国家,出口份额提升幅度也更大。其二表现为工业模式不能局限于低附加值加工,产业链需要更具备深度,具有高附加值领域,数据上体现为贸易顺差的规模也与出口份额提升幅度强相关。换言之,越南虽然出口规模较大,但更多为加工贸易模式,贸易顺差并不大,这并不是受益全球化最优的结构。

而目前中国是全球最大的工业国,产业体系完备、工业禀赋较高,同时劳动力成本实际上仍具备一定优势,因此新一轮全球化下预计仍将是中国受益为主,而不是越南等工业体系薄弱的国家受益为主。

2.3 全球化利好高附加值商品,新型全球化关注两大领域

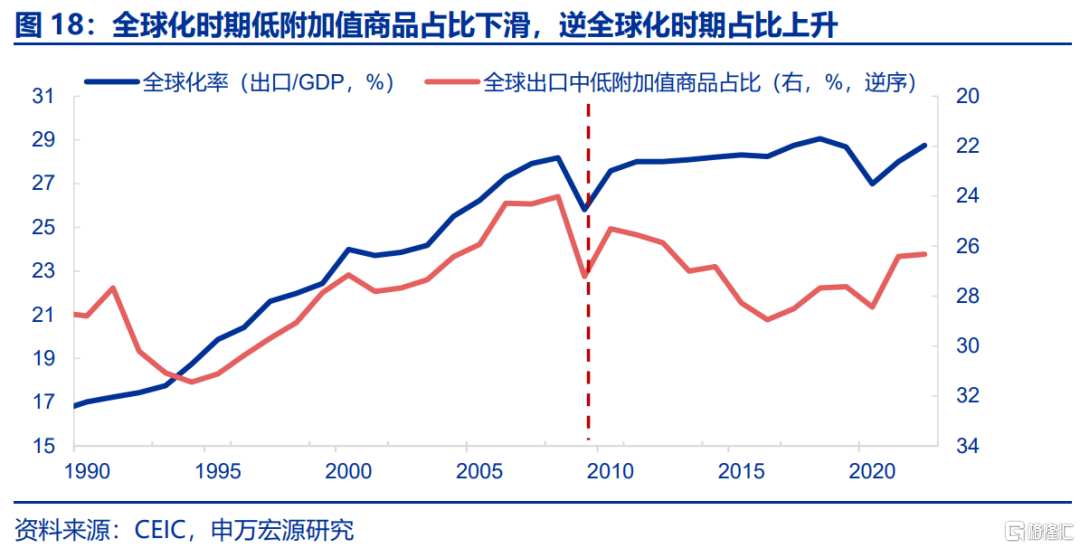

全球化往往是高附加值商品全球再分工的过程,数据上也表现为全球化率与全球出口中低附加值商品占比反向变化。在技术进步驱动全球化的背景下,也相应带动相关行业在全球进行再分工,促进生产资源更高效分配。数据上也表现为低附加值商品(纺织服装鞋帽等等)在全球出口中的占比,与全球化率呈现持续反向变化。譬如1995-2008年全球化时期,全球出口中低附加值商品占比由32%下滑至24%。而在2009年以来全球化停滞期,低附加值商品占比一度提升至29%。

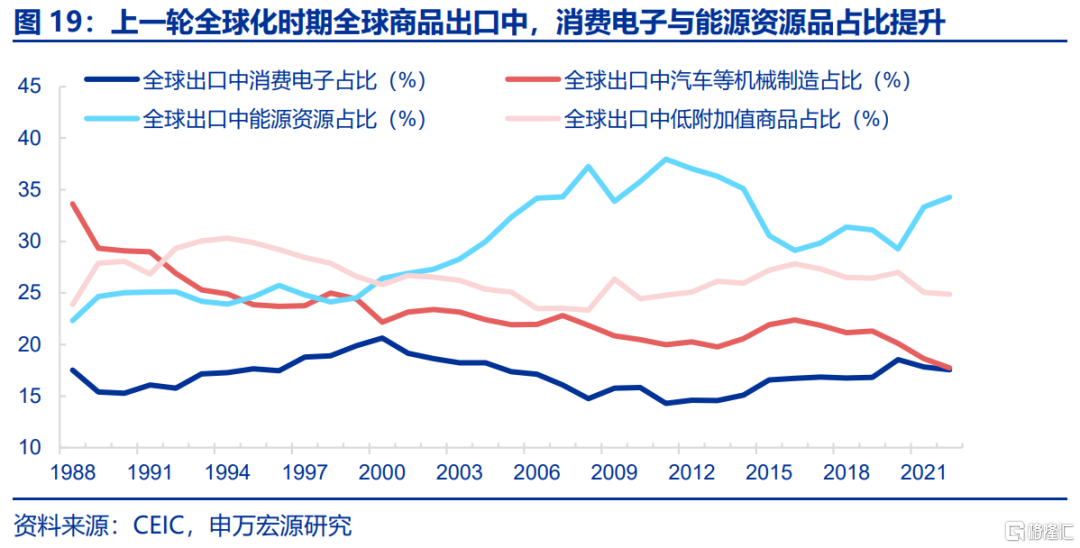

上一轮全球化时期全球商品出口中,消费电子与能源资源品占比提升,前者反映全球产业分工,后者反映工业发展催生能源需求。上一轮全球化由信息化浪潮驱动,反映在全球出口商品中,其一是消费电子相关商品占比持续提升(提升5个百分点),其二是能源资源品占比提升,一方面受到各国工业发展提速的影响,能源需求增加,同时也有彼时OPEC紧供给、导致油价大幅上升抬升名义出口金额的影响。而与信息化浪潮无关的纺织服装、汽车等装备制造的出口占比实际上是在回落的。

对应到本次由数字产业技术革新带动的技术进步,由此催生的新一轮全球化,或也是数字产品出口更受益,此外能源资源在当前时代下重要性也更加凸显。

2.4 制造业回流是全球化的起点,不是逆全球化的起点

目前发达国家诉诸制造业回流,一度引发市场对于逆全球化的担忧。自2022年以来,美国欧盟均开始出台引导“制造业回落”相关的政策,尤其是针对半导体等领域,譬如《芯片与科学法案》、《削减通胀法案》等等。

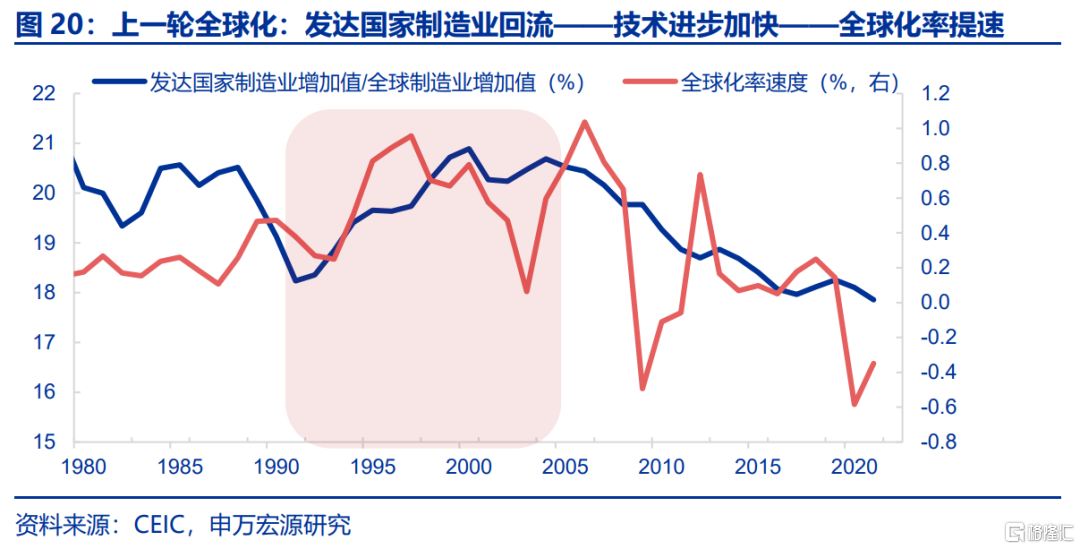

但实际上,制造业回流是全球化的起点,背后传导机制是“发达国家制造业回流——技术进步加快——全球化率提速”。上文提到,全球化是结果而非原因,本身也受技术进步的影响,而技术进步也需要依赖可贸易部门的发展。上一轮全球化经验显示,1990年后发达国家也曾经历一轮“制造业回流”,表现为发达国家制造业增加值在全球制造业中占比由18%提升至21%,也相应带动技术进步,进而驱动全球化提速。换言之,全球技术进步很大程度上由发达国家制造业发展引领,而技术进步后也会重塑全球产业分工,促进生产资源更高效配置,因而出现全球化率提升的现象。

而若本轮发达国家制造业回流并成功引领技术升级突破,虽然美国或因为政治因素对中国承接产业分工形成干扰,但从经济因素来看中国要明显优于东盟,加之欧洲对于中国的态度较美国更柔和,因此中国预计仍将较大程度受益于新一轮新型全球化。

3. 出口产业链:产业模式换档,出口国别转型

本部分更侧重数据证据,实际上我国出口产业链模式和分工与过去已明显不同,外部制裁、产业转移真实影响可控,本身出口具备韧性,新型全球化对我国出口是“锦上添花”,而并不是“雪中送炭”。

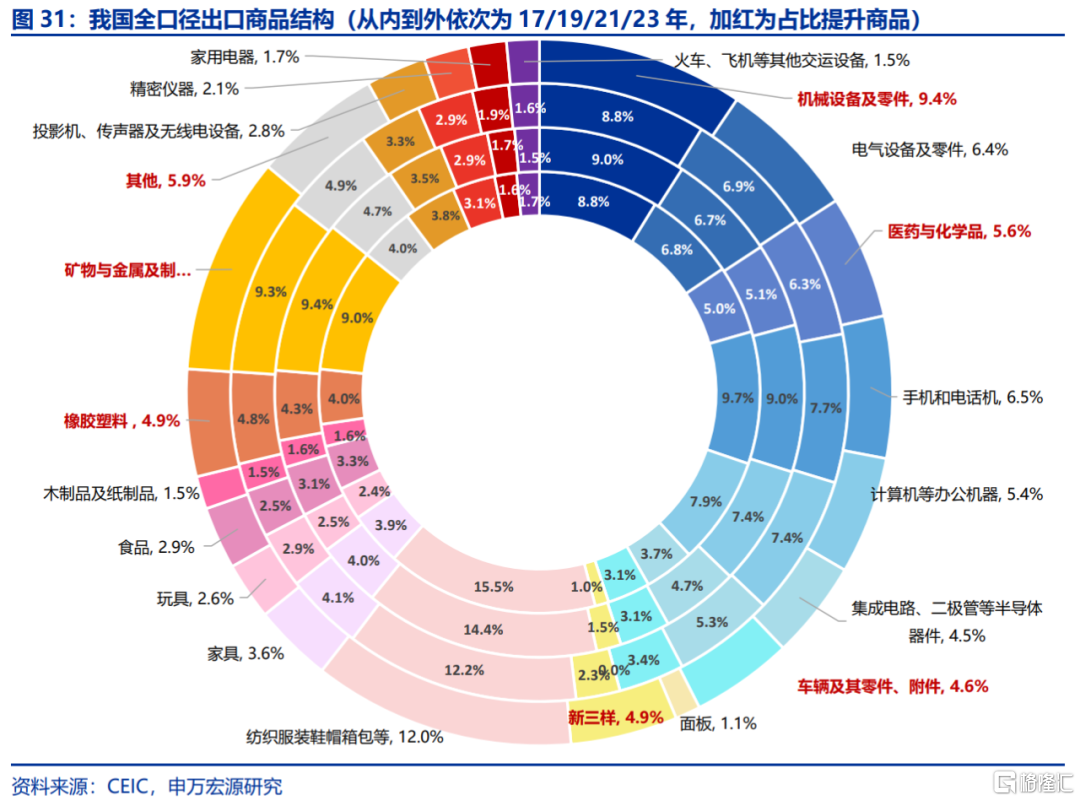

3.1 产业变化一:从加工贸易转向高附加值自主产业

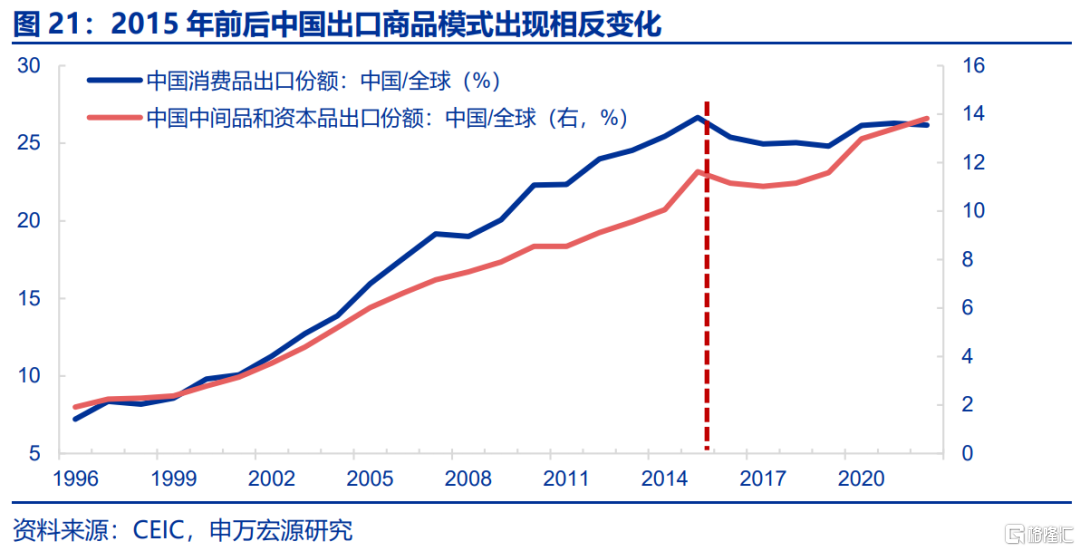

2015年之前中国消费品在全球的出口份额持续提升,但2015年后停滞,改由中间品、资本品出口份额提升。通过对比我国商品出口/全球商品出口,衡量我国贸易模式以及在全球产业链中的位置变化。在2015年之前,我国更多扮演的是全球主要消费品供应国的角色,表现为消费品出口在全球消费品出口中的占比由2000年3%左右,大幅提升至2015年27%。但2015年后,消费品出口份额增长停滞,而中间品、资本品出口份额开始提升,由11%提升至14%。

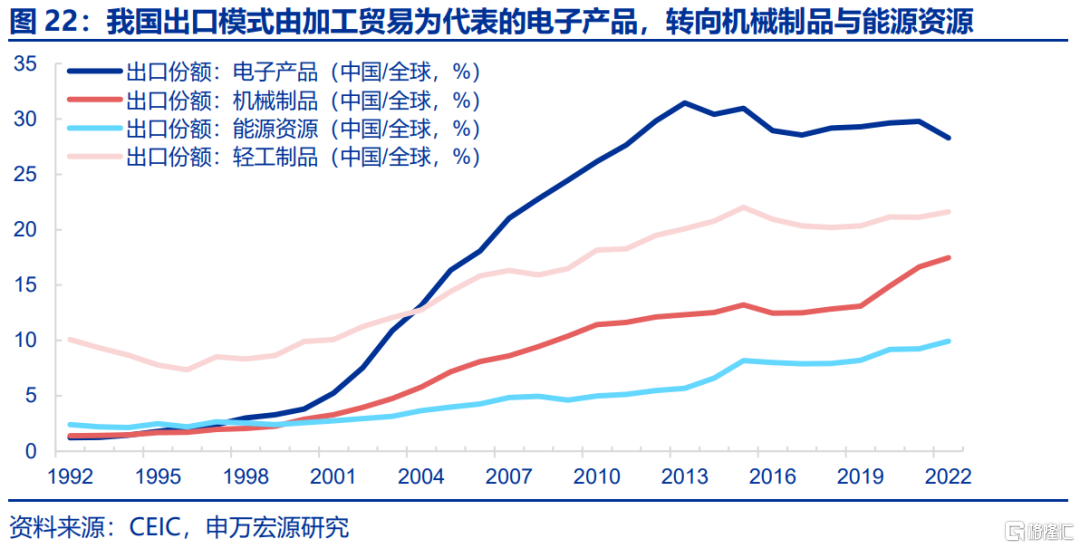

我国出口模式已在由加工贸易(附加值低)为代表的电子产品,转向机械制品与能源资源(附加值高)。而进一步拆分消费品、中间品和资本品,2015年前主要贡献消费品出口份额提升的来自电子产品,譬如手机电脑等等,但这一产品主要并非中国自主产业链,更多是帮助发达国家做加工代工贸易,因此附加值较低,这也是上一轮全球化产业分工的结果。但2013年以来,电子产品占比开始回落,我国自主性更强的机械制品和能源资源出口占比开始提升,这部分也是附加值更高的领域。

而上文提到本轮数字技术、绿色低碳引领的新型全球化,包括全球用能需求的增加,也将相应驱动我国未来电气机械、能源资源出口,这两类出口也恰恰是目前我国出口产业链已在转向的方向。

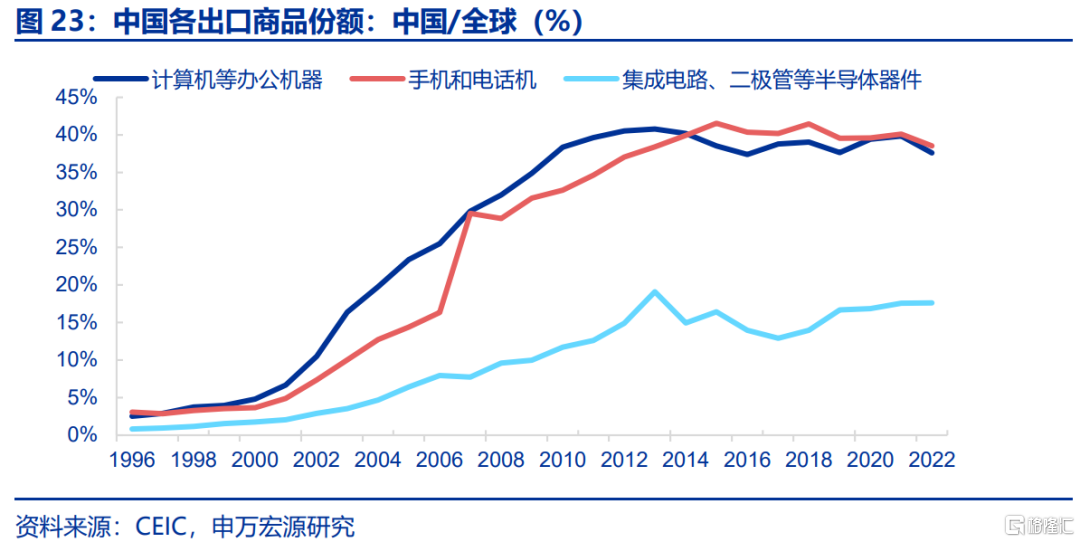

3.2 产业变化二:传统产业向新兴国家转移,但影响可控

市场一度担心我国产业向成本更低的东盟转移,引发远期“产业空心化”担忧,但从全球产业分工数据来看,该影响相对可控。上文提及,全球产业分工不仅只考虑劳动力成本,工业体系的广度与深度更为重要,越南等新兴国家虽然发展较快,但工业体系目前仅相当于中国的2%,难以承接大规模的产能转移。同时从数据上看,近年来虽然我国计算机、手机等传统加工贸易出口在全球份额占比有所回落,但仅分别从40.8%、41.6%下滑至37.6%、38.5%,回落幅度相对有限。

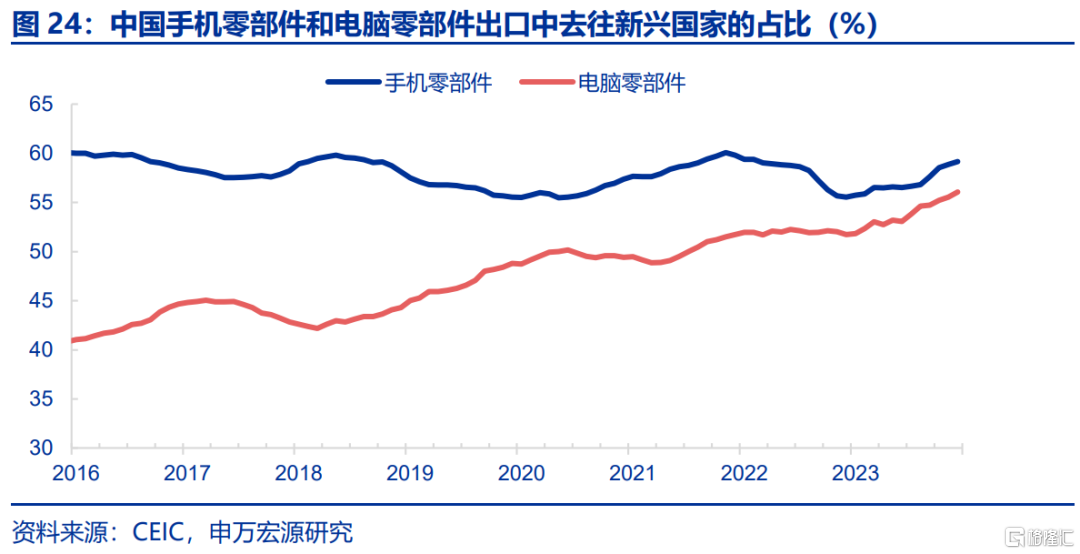

我国产业链由低附加值的消费品组装集成,转向更高附加值的中间品协同供给,也适度缓和了电子产业链转移的压力。虽然手机、电脑等整机生产组装存在向成本更低的东盟国家转移现象,但我国由整机提供商转向中间品协同供给商,更多发挥我国产业在附加值更高的中间品领域优势,而不是过去附加值较低的组装集成,因此虽然我国手机电脑整机出口占比回落,但对新兴国家零部件出口(尤其是电脑)占比上升。

从我国对外投资数据来看,去往东盟的制造业ODI规模也较小。我国整体对外直接投资(ODI)规模逐年扩大,至2022年已达到1631亿美元,但其中大部分为服务业,而制造业占比仅10%左右,同时东盟在ODI中占比也仅12%左右,若简单估算,目前一年去往东盟的制造业投资可能仅不到20亿美元。

3.3 国别变化一:转向非美发达国家,缓和美国制裁影响

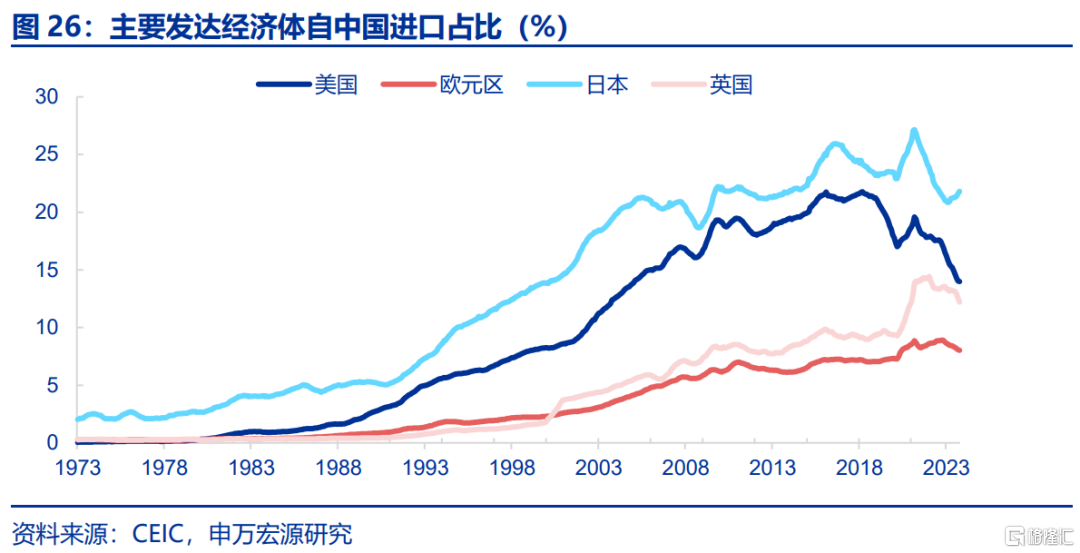

虽然美国制裁导致我国出口压力,但加速融入欧洲、日本“犹豫性”令我国对非美出口相对稳定,缓和整体发达国家市场压力。通过观察主要经济体总进口中自中国的比例可以发现,自2018年中美贸易摩擦以来,美国自中国进口比例持续下滑,由高点21.6%下滑至2023年14%。但与此同时,欧元区和英国自中国进口比例同期快速上升,分别由7.0%、9.3%提升至8.1%、12.9%。此外,虽然日本外交政策也受美国影响,但由于地域属性与产业链协同,日本进口高度依赖中国(最高时占比26.9%,是发达经济体中最高的),因此日本虽然自2018年以来也在压降对自中国进口,但效果并不显著,近期日本自中国进口比例反而有所回升,上升至23.7%。

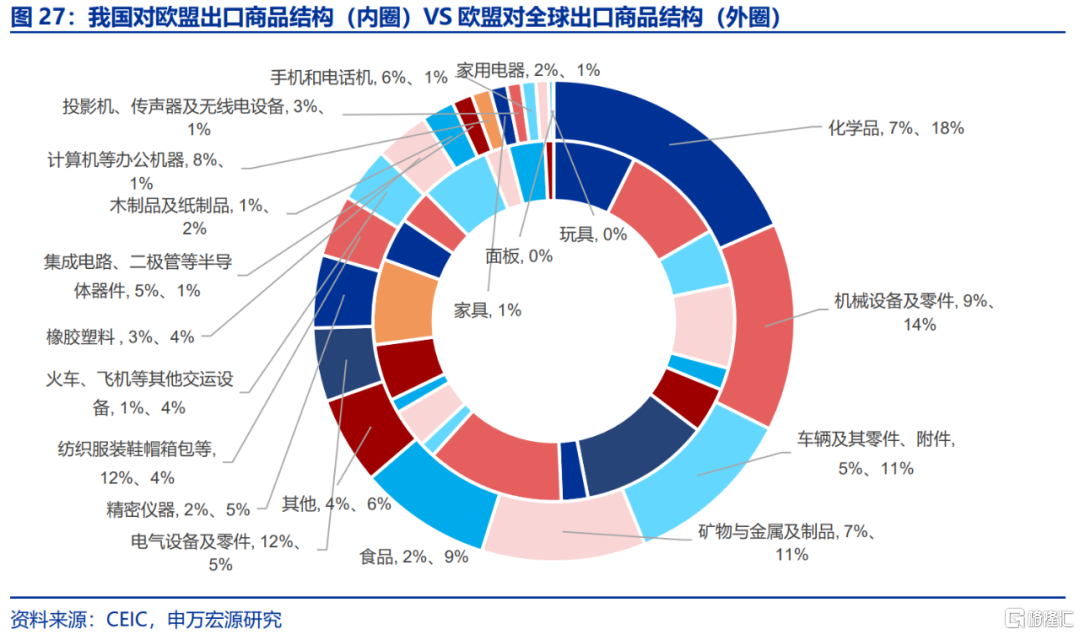

欧洲自中国进口提升主因产业链深度互补:我国对欧盟出口、以及欧盟对全球出口的商品结构中,消费品互补、中间品资本品相关。欧盟对全球出口主要以资本品和中间品为主,中间品包括化学品(占比18%)、矿物与金属制品(11%),资本品包括机械设备及零件(14%),而消费品如车辆及零件(11%)、食品(8.9%)等占比靠后。而我国对欧盟的出口商品结构中,消费品占比最靠前,且并非车辆与食品,而是纺织服装(12%)、计算机办公机械(8%)和手机(6%),而中间品出口中也同为化学品(7%)、矿物制品(7%),资本品中机械设备及零件(9%)占比也较高,与欧洲出口产业链类似。与此同时,我国对欧洲出口中电气设备及零件(11%)占比也较高,包括光伏锂电池等等,与欧洲近年来推动绿色低碳的发展方式相适配。此外我国汽车零部件也加快对欧洲出口,支持欧洲汽车产业。

3.4 国别变化二:绕道“加墨”,额外缓和美国制裁影响

有别于产业转移,出口转移对于总出口的影响是中性的。产业转移是指产业从国内转移到海外,因而该产业形成的出口将被记为海外国家出口,而不再是中国出口。但出口转移是指产业仍在国内,只是出口过程经过其他国家,多用于避免海外对“原产地”制裁问题,仍属于中国出口。

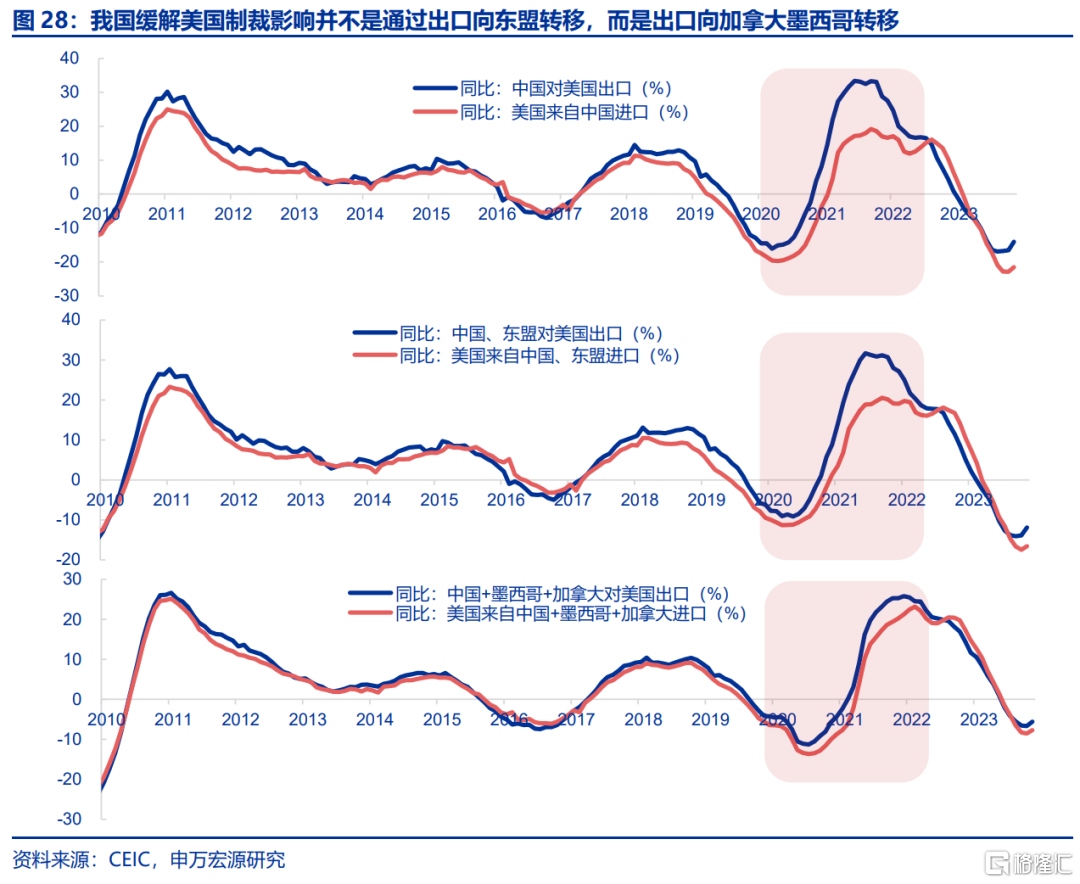

而美国制裁对我国的出口压力,相当一部分被出口向加拿大墨西哥转移对冲,而非向东盟转移。2018年以来,美国自中国进口增速同期开始持续大幅低于我国对美国出口增速(我国海关认定),期间最多相差17个百分点左右,也进而引发市场对于美国制裁冲击我国出口的担忧。但这一风险很大程度上被出口转移对冲,也即我国出口先运至其他国家,经过相关处理后,再运至美国。但这一过程并非通过东盟实现,即使考虑东盟的影响,美国自中国和东盟的进口增速也仍大幅低于我国和东盟对美国的出口。出口转移更多通过绕道美国毗邻的“加墨”实现,数据上也表现为美国自“中加墨”的进口与“中加墨”对美国出口增速则不再出现明显的差异。

3.5 国别变化三:向新兴国家加快渗透

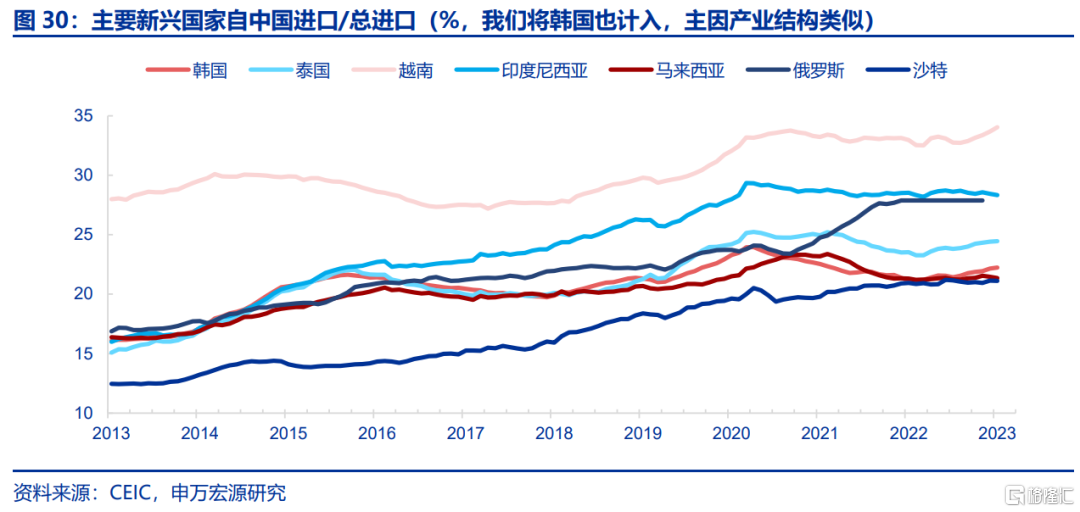

中美贸易摩擦以来,新兴国家进口中来自中国比例快速上升,对冲发达国家走弱影响。上一轮全球化时期(1990-2008),发达国家进口中来自中国比例快速上升,而新兴国家进口中来自中国比例的上升是滞后于发达国家的,至2000年才开始提速。但在2018年中美贸易摩擦、逆全球化进一步加剧背景下,发达国家进口中自中国的比例总体趋于下降,由15%左右下滑至13%。但同期新兴国家进口中自中国比例开始快速上升,同期由11.9%提高至13.4%。

主要新兴国家自海外进口中,来自中国的占比近年来均出现普遍性提升。譬如2013-2023年,俄罗斯由17%提升至28%,越南由28%提升至34%,印度尼西亚由16%提升至28%,泰国由15%提升至24%,沙特由12%提升至21%,韩国由16%提升至22%。

4. 出口框架革新:发达、新兴、协同供给

4.1 从全球产业链分工视角升级传统出口国别分析框架

在全球产业链分工背景下,传统的基于国别的分析框架适用性降低,存在三大问题。我国总出口中对美国、对欧盟、对日本、对英国出口占比分别为15%、15%、2%、5%,因此市场多直接假定我国出口中合计37%左右由发达国家需求驱动,剩下63%由新兴国家需求驱动。但这一框架存在三大问题,其一是未考虑贸易转移。我国对中国香港出口高达8%,这里面包括对于发达国家的转口,其二是未考虑协同供给。我国对东盟、韩国、印度等出口中包括集成电路、手机零部件等中间品,该中间品在当地进一步生产后仍是出口给发达国家,我国对新兴国家出口只是协同供给模式,这部分商品出口本质上仍是由发达国家需求驱动。其三是出口国别是结果而非原因,驱动国别出口的更多的是全球产业链分工下的商品变化,如果全球化发生改变,出口商品的改变会影响现有的出口国别分布。

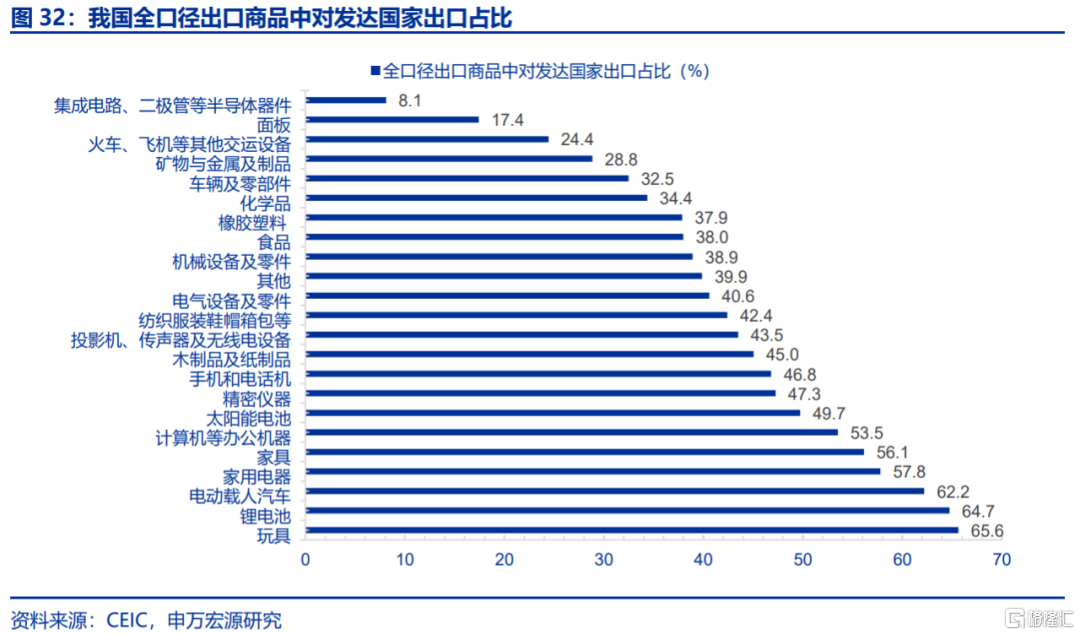

根据不同商品出口模式,结合全球产业链分工,将出口划分为发达国家驱动、新兴国家驱动和协同供给出口。通过对我国HS 8位编码最细致的出口商品数据进行分析,拆出所有出口商品中对发达国家的占比,将占比较高、且近年来未出现发达国家占比明显下降的商品定义为发达国家驱动,将占比较低、且主要为消费品或满足新兴国家投资需求的商品定义为新兴国家驱动,将占比较低、以中间品为主的(譬如集成电路)定义为协同供给,指的是我国给新兴国家供应中间品,在新兴国家进一步生产加工后,最终销向发达国家。

4.2 发达国家驱动:需求、生产、库存的“三重”博弈

发达国家驱动类商品出口增速,与我国对发达国家出口增速基本一致。发达国家驱动类商品出口主要包括手机、电脑、纺织服装等轻工制品、电气设备、锂电池、汽车零部件等等。从数据上来看,发达国家驱动类商品出口增速,也确实和我国对发达国家出口增速走势基本一致。

发达国家驱动类商品可进一步分为两类:

其一,中间品出口,占我国对发达国家出口的三成左右,主要受发达国家工业生产影响。我国对发达国家中间品出口主要为汽车零部件、电气设备零件、木制品、锂电池、精密仪器等等,用于发达国家工业生产。因此数据上也呈现发达国家工业生产增速滞后于我国对发达国家中间品出口增速2个月。虽然数据关系是滞后,但由于发达国家是全球贸易最终驱动者,往往是发达国家未来有生产需要、因此当下先从新兴国家进口中间品,因此这一数据关系仍然反映的是发达国家工业生产驱动我国出口。

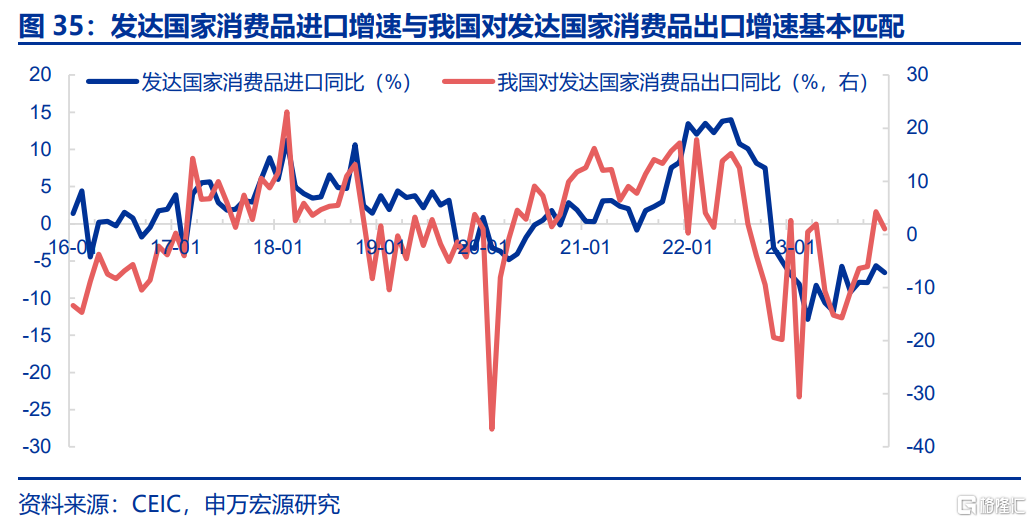

其二,消费品出口,占我国对发达国家出口的七成左右,由发达国家消费品进口驱动。从数据上来看,发达国家消费品进口增速与我国对发达国家消费品出口增速走势基本一致,这也说明发达国家对于我国出口的直接影响。

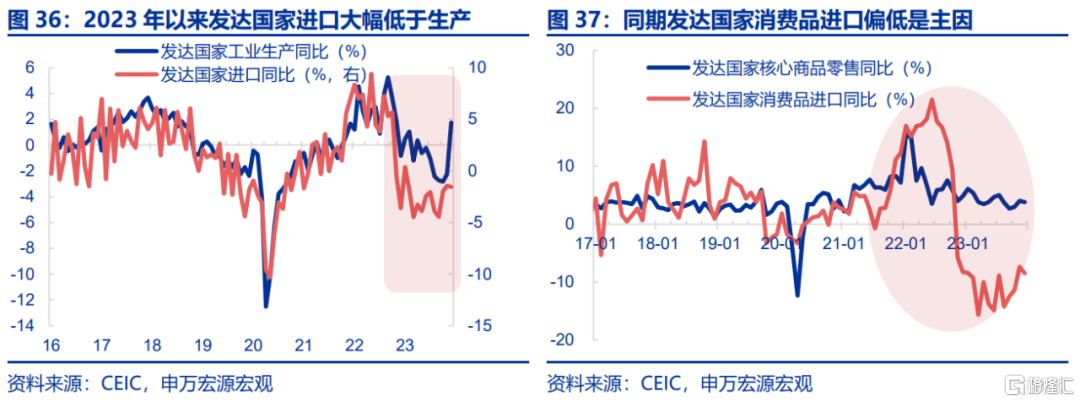

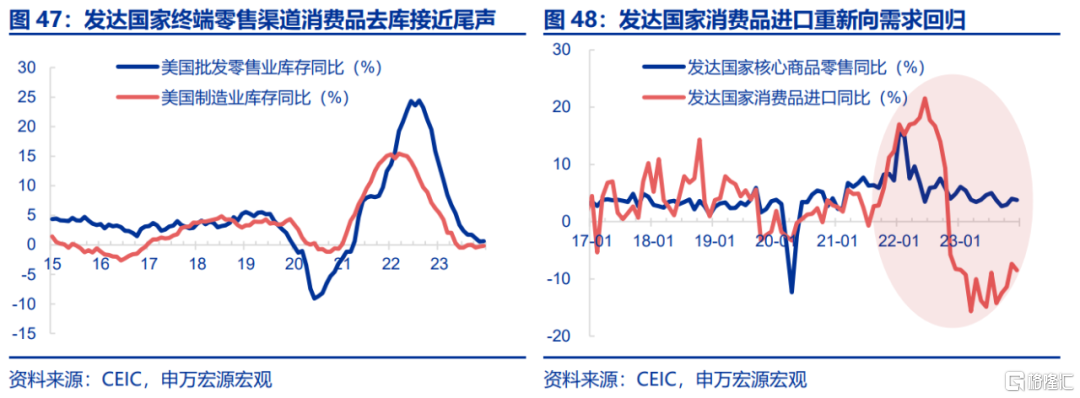

但发达国家消费品进口并不直接由发达国家消费需求决定,而是需求和库存博弈后的供需缺口决定。2022年下半年以来,发达国家消费需求持续强劲,核心商品零售增速大部分时间在3%~4%左右,但并未带来发达国家进口强劲。后者反而出现了大幅低于发达国家工业生产的表现,显示消费品进口在大幅下降。因此出现了发达国家需求强劲、但进口减少,供需缺口扩大,导致我国出口增速持续弱于发达国家需求。而这背后也源于发达国家在持续消耗疫情期间积压的大量消费品库存,因而呈现进口增速弱于自身当期需求增速。

因此,总结下来,我国对发达国家出口3成由发达国家工业生产影响,7成由发达国家消费需求和库存博弈后的供需缺口影响。

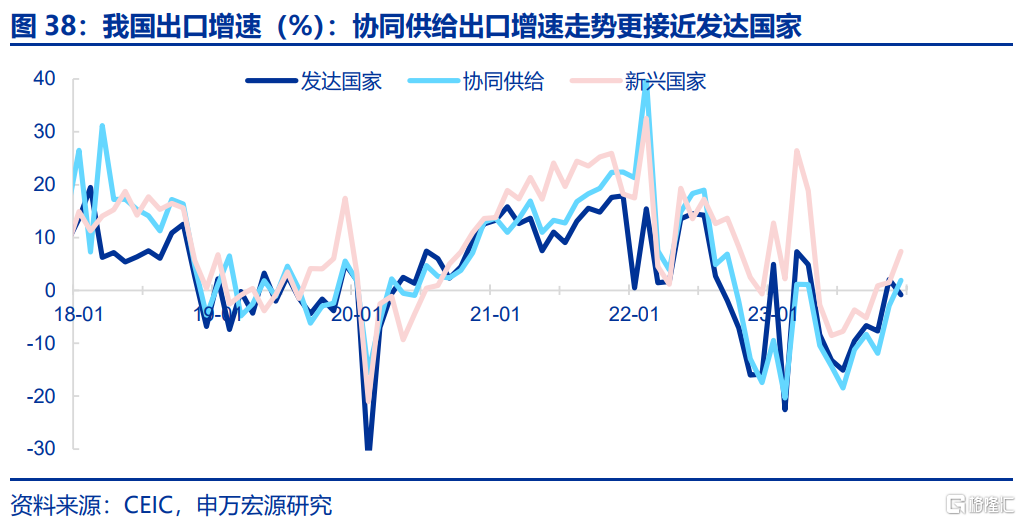

4.3 协同供给:由发达国家需求驱动,影响新兴国家生产

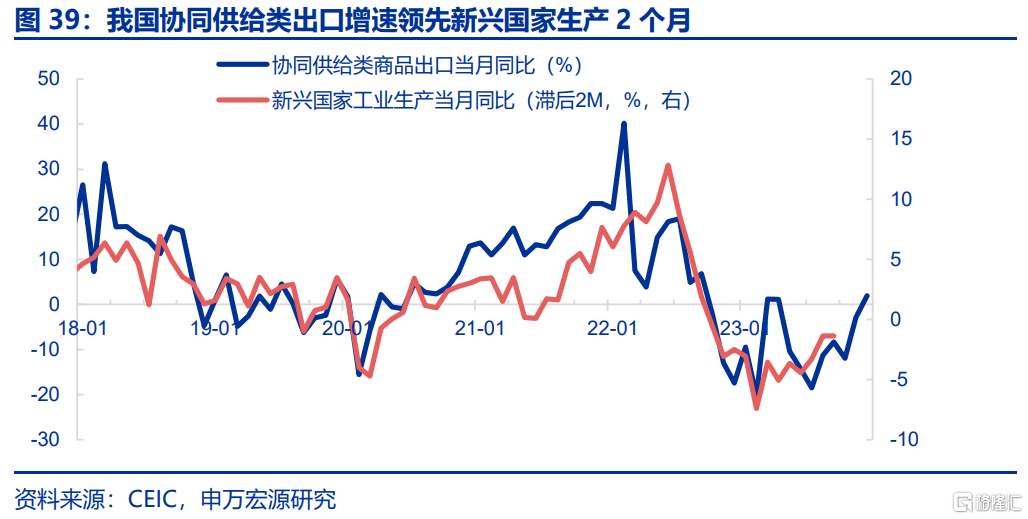

首先,虽然协同供给类商品出口目的地是新兴国家,但最终需求来自发达国家,因此受发达国家需求驱动、而非新兴国家需求驱动。虽然协同供给是我国对于新兴国家的中间品出口,以集成电路、手机零部件、电脑零部件、电池、化学品等等为主。但这一商品最终是在新兴国家加工后去往发达国家,因此本质上最终需求来自发达国家,因此数据上也显示协同供给出口增速数据上也更匹配发达国家驱动类出口、而非新兴国家驱动类出口,也侧面证明这一分类科学性。而在这一分类下,由发达国家驱动的真实商品出口占比高达72%(国别数据仅为37%),由新兴国家驱动的占比28%(国别数据为63%)。

由于新兴国家在协同供给中扮演加工方,因此我国对新兴国家协同供给类出口领先新兴国家生产2个月。新兴国家从中国进口中间品,在本国进一步生产后再销向发达国家,因此中国对于新兴国家中间品的供应会影响新兴国家生产,数据上呈现2个月左右的时滞关系,这也是全球产业链安全的传导机制。

从另一个角度来讲,这说明的也是发达国家需求对于新兴国家经济的影响方式。发达国家需求影响协同供给商品,也相应影响新兴国家工业生产和GDP。

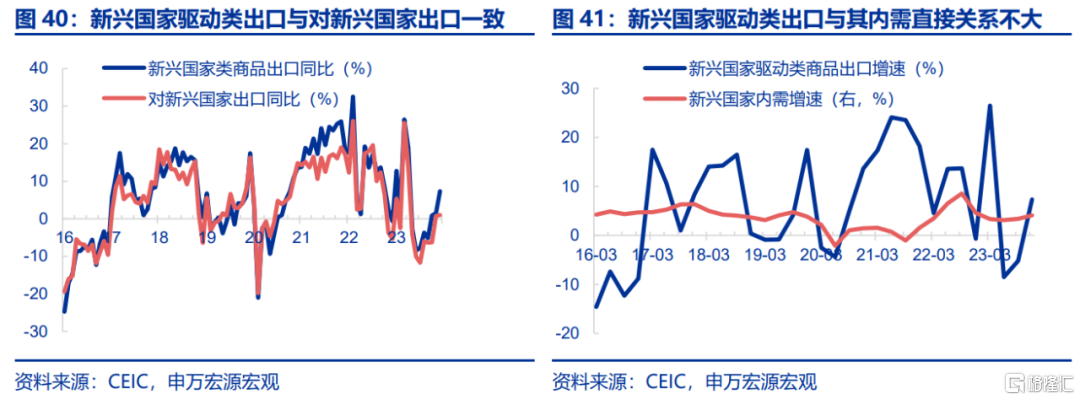

4.4 新兴国家驱动:渗透率提升的影响大于新兴国家需求

新兴国家驱动类出口与对新兴国家出口走势一致,但其与新兴国家内需直接关系不大,上文提到的渗透率提升影响更大。通过对比我国出口数据中,新兴国家驱动类商品出口增速,与我国直接对新兴国家出口的国别数据增速,两者走势基本一致,也侧面验证我们这一分类的科学性。而从驱动因素来看,新兴国家出口增速近年来大部分时间都持续高于新兴国家自身内需增速,这说明影响我国对新兴国家出口更多并非新兴国家需求本身,而是新兴国家加大从中国进口的比例,令我国对新兴国家出口表现持续好于新兴国家自身需求,这一过程也是上文提到的渗透率提升的逻辑。

我们对新兴国家进行进一步拆分,观察渗透率提升的商品领域:

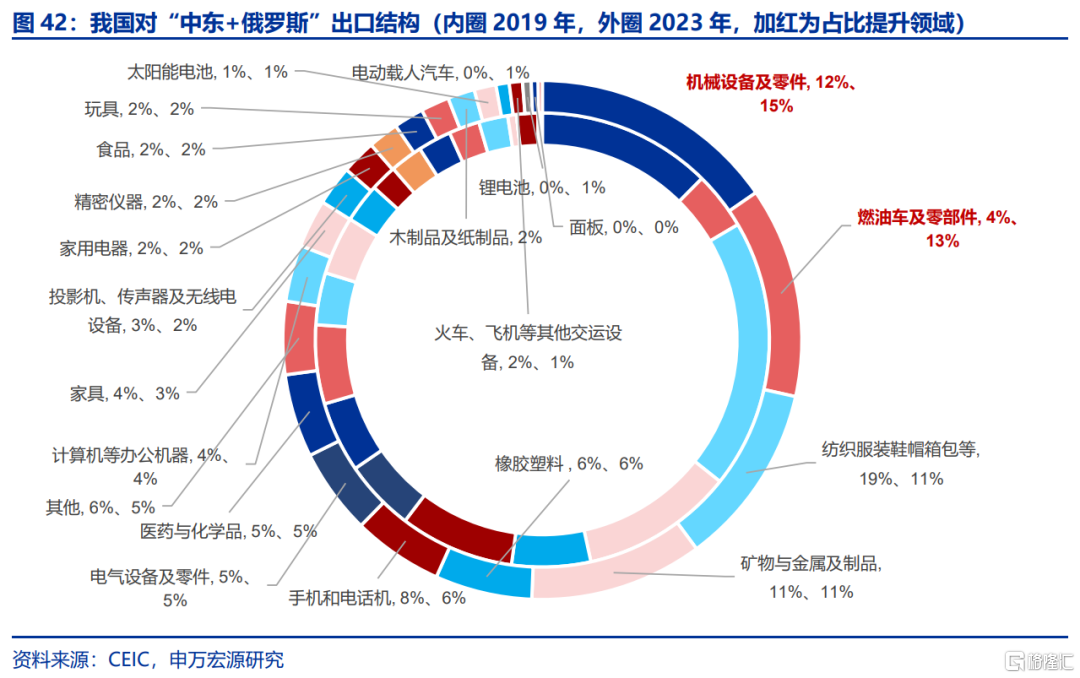

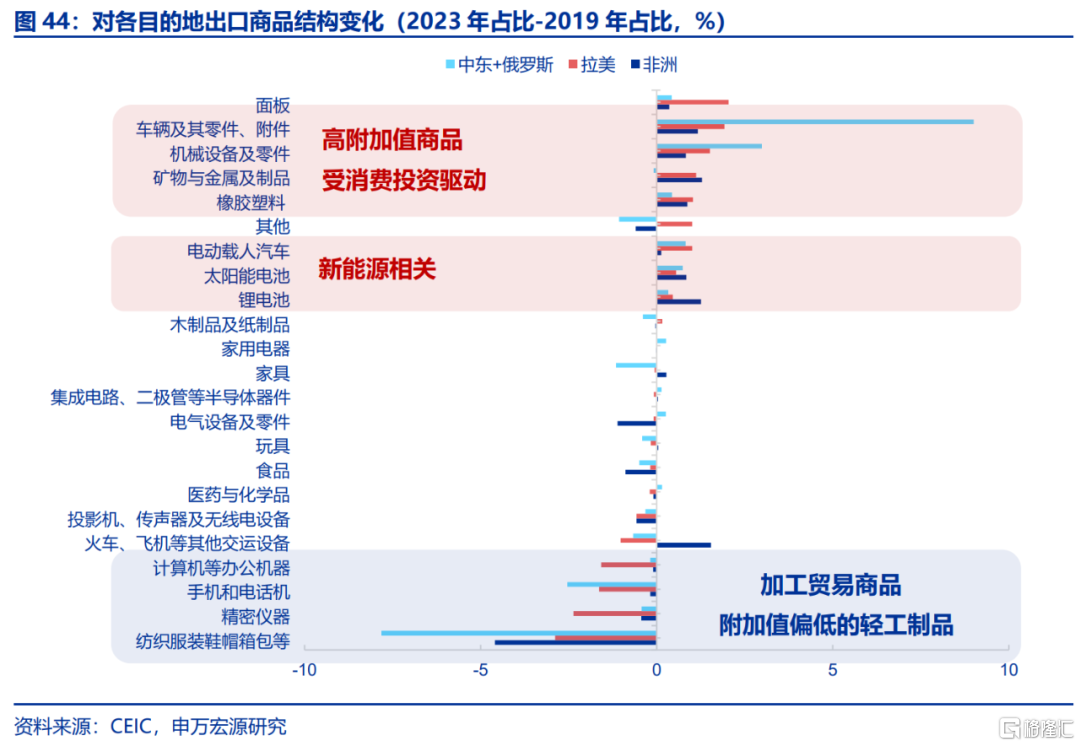

对中东和俄罗斯加速渗透的主要为汽车和装备制造资本品,而轻工制品渗透率下降,产业链升级可见一斑。通过对比我国对中东和俄罗斯出口商品结构自2019年以来的数据可以发现,近四年来我国出口结构更多向汽车(2019年占比4%,2023年大幅提高至13%)、机械设备(2019年12%,2023年15%)集中,相比之下轻工制品如纺织服装箱包等占比明显下滑(2019年为19%,2023年为11%),也显示我国汽车等装备制造产业链主动升级的效果。

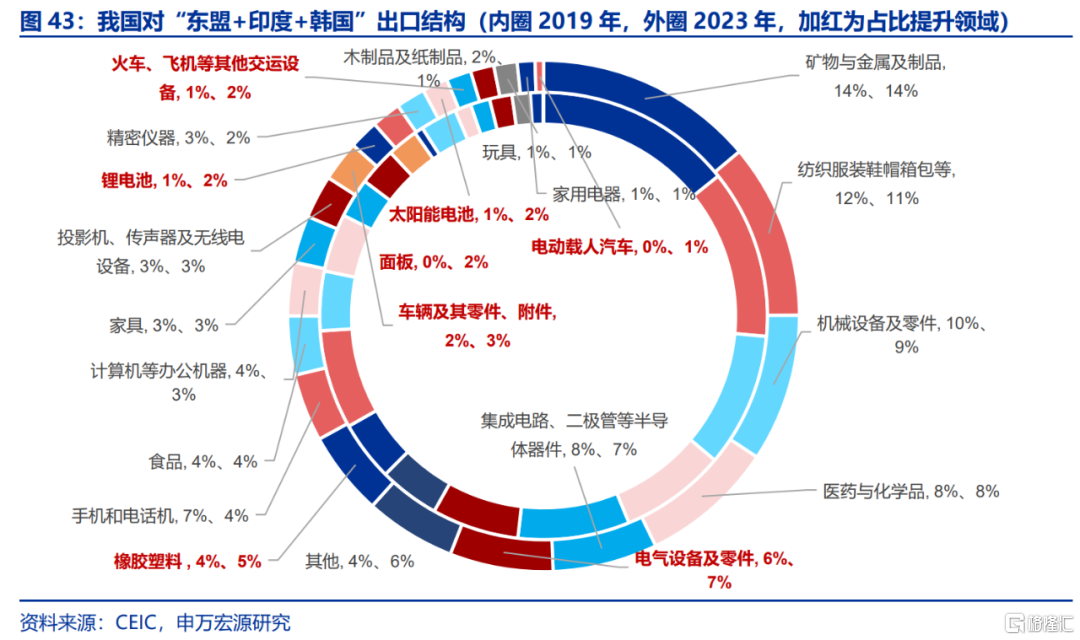

此外,传统的协同供给国家,譬如对东盟、韩国、印度出口中,新能源相关的商品也在加快渗透。其中,矿物金属(占比14%)、集成电路(7%)等协同供给占比仍高、变化不大。相较而言,新能源相关的商品譬如新能源汽车(19年占比0%、23年占比1%)、太阳能电池(19年1%、23年2%)、锂电池(19年1%、23年2%)、电气设备(19年6%、23年7%)合计提升2.4个百分点。

同时更远的拉美、非洲国家,也在加快进口我国高端消费品和高端中间品,以及新能源相关商品。2023年以来,我国对拉美、非洲出口增速也明显走强,也贡献我国出口韧性。拆分商品结构看,也是向汽车等高附加值商品和新能源相关商品集中,而传统的加工贸易与轻工制品占比下滑。

4.5 出口价格:内生于PPI与外需变化,而非汇率影响

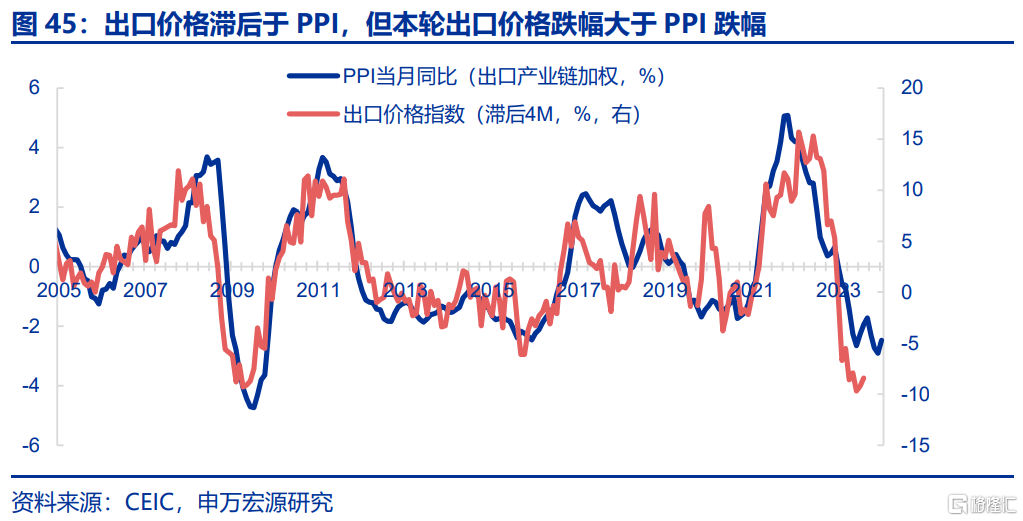

出口价格受两大因素影响,其一是PPI而非汇率。根据海关总署关于出口价格的统计口径,2013年前以美元计价,2014年后改由人民币计价,因此人民币升贬值并不会直接影响出口价格。相较而言,导致我国出口价格近两年大幅波动的更多是源于PPI的供给侧传导,上游工业品价格变化影响中下游出口产业链PPI,后者领先出口价格指数4个月左右。

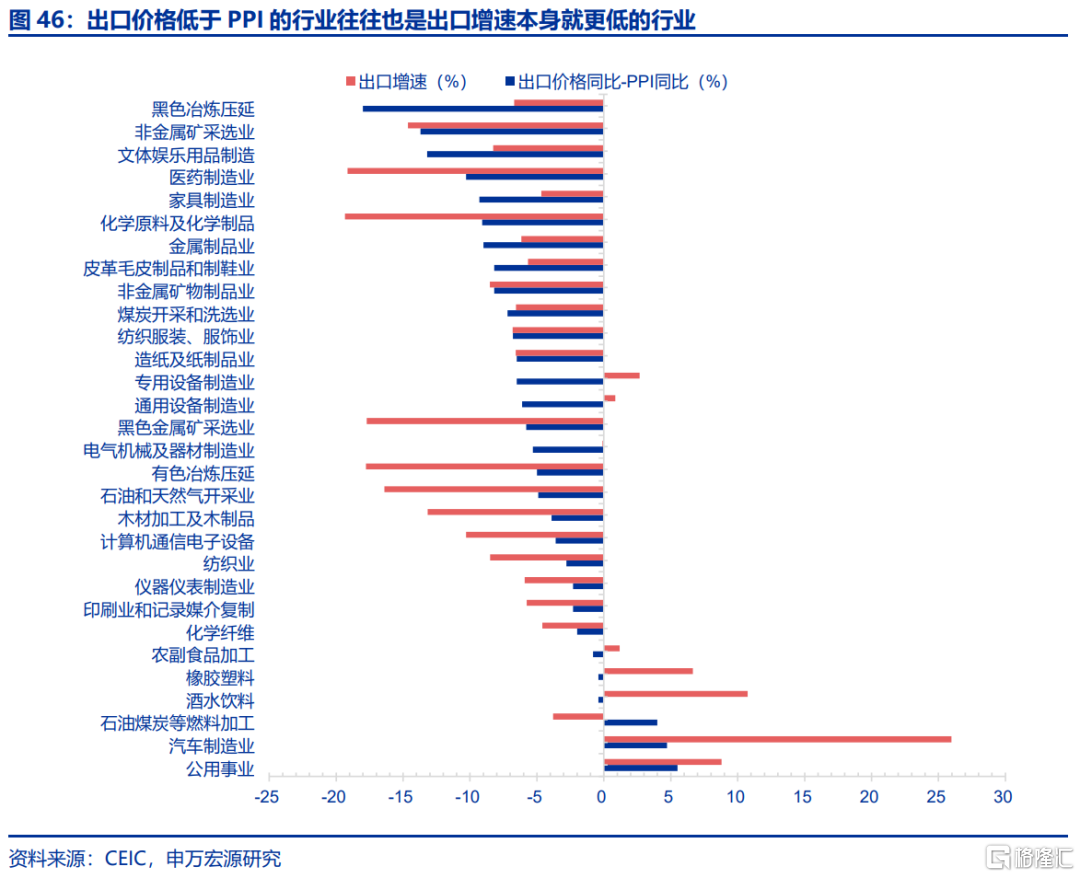

其二是外需本身也影响出口价格,2023年以来更需要回答的问题是,出口价格指数跌幅远大于PPI,譬如2023年12月,出口价格同比为-8.4%,跌幅远大于出口产业链PPI(-2.9%)。通过对“出口价格-PPI”来寻找原因,我们发现出口价格大幅低于PPI的商品,也恰恰是出口表现更差的领域,这也意味着出口价格超过成本端PPI的跌幅,反映需求偏弱的额外影响。

因此出口价格走低、贬值等促进出口或只是理论情形,实际过程中出口价格偏低本质上就是外需偏弱的结果,这也侧面说明宏观分析中观察出口无需观察实际出口,观察名义出口已足够。

5. 展望:短期三大改善,中期贸易升级

5.1 短期:发达国家供需缺口正常化+新兴国家加速渗透

对发达国家出口,未来关注三条改善逻辑:

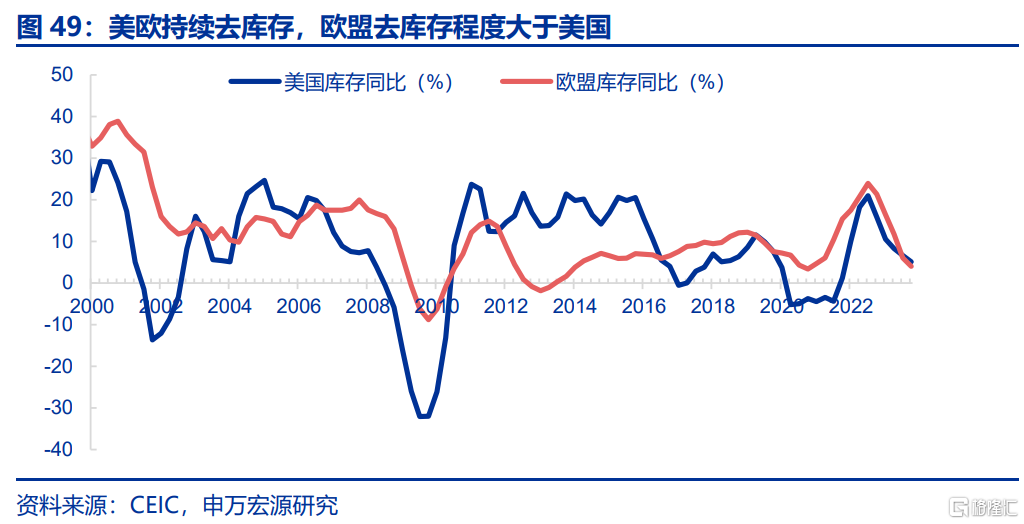

1)对发达国家消费品出口方面,无须等待发达国家终端消费品补库,仅前期去库过程结束即可拉动我国出口,若补库则有额外拉动,结构上欧盟补库的空间大于美国。“去库结束拉动我国出口”、而非“补库拉动出口”的逻辑在于,本轮发达国家供需结构呈现消费品进口增速大幅低于发达国家需求的水平,反映发达国家终端消费品去库的影响。而若发达国家去库结束,即使库存持平,当期消费品进口增速也会向当期需求增速回归(当期供需缺口正常化),相应贡献我国出口。从数据来看,美国批发零售端库存增速(最高24.4%)已由前期大幅高于生产端库存的水平,回落至0.6%左右,已与生产端库存增速基本匹配(-0.1%),显示发达国家终端消费品去库或接近尾声。去库对于消费品的进口拖累将缓和,后者增速也由23年6月-14.9%明显回升至目前-8.5%,当期供需缺口收窄已在支撑我国出口。后续缺口收窄的空间有10个百分点,估算即可拉动我国2024年全年整体出口增速2.5个百分点。而若发达国家均开启补库,则对出口有额外拉动,而由于此前欧盟去库的幅度大于美国,后续补库的空间也相应大于美国。

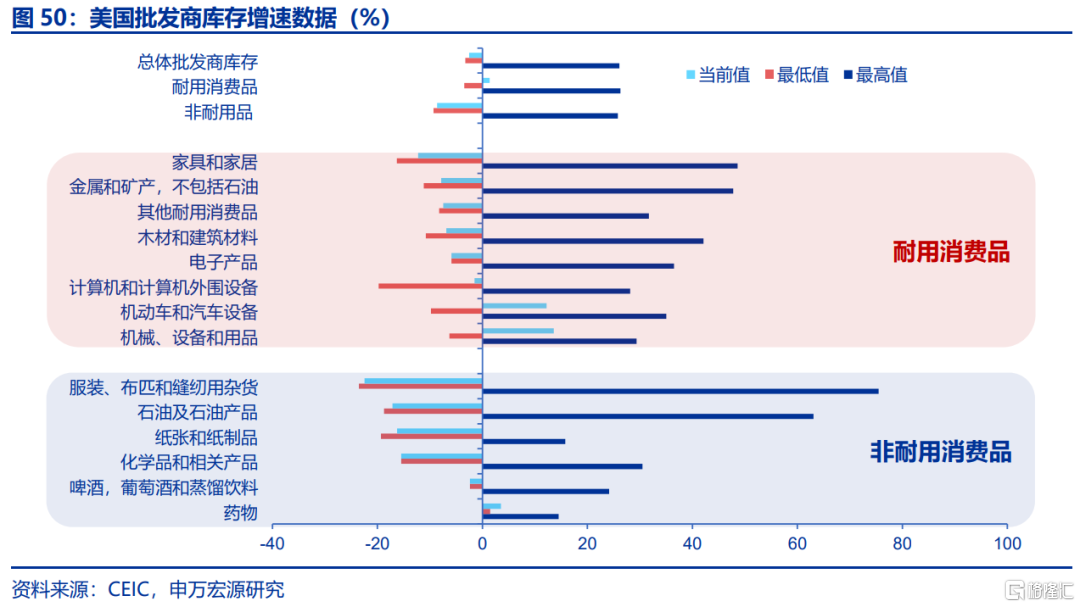

从利好的商品结构来看,非耐用品改善空间大于耐用品,前者关注纺织服装等轻工制品,后者关注地产链商品而非消费电子。通过对比美国批发商库存目前最新增速、本轮库存最低增速、本轮库存最高增速三个数据,耐用品库存已出现回补(由-3.5%回升至1.4%),其中汽车、消费电子回补幅度并不弱,库存增速较低点平均改善15个百分点左右,而家具、家居、家电等地产后周期耐用品库存增速仍处于-12%左右的较低水平,叠加美国地产销售企稳反弹对于需求的拉动,后续我国对美国耐用品出口更多关注地产链商品。相较而言,非耐用品库存仍处低位(目前-8.6%,低点-9.3%),服装(-22.5%)库存增速仍与前期低点基本持平,后续有较大改善空间。

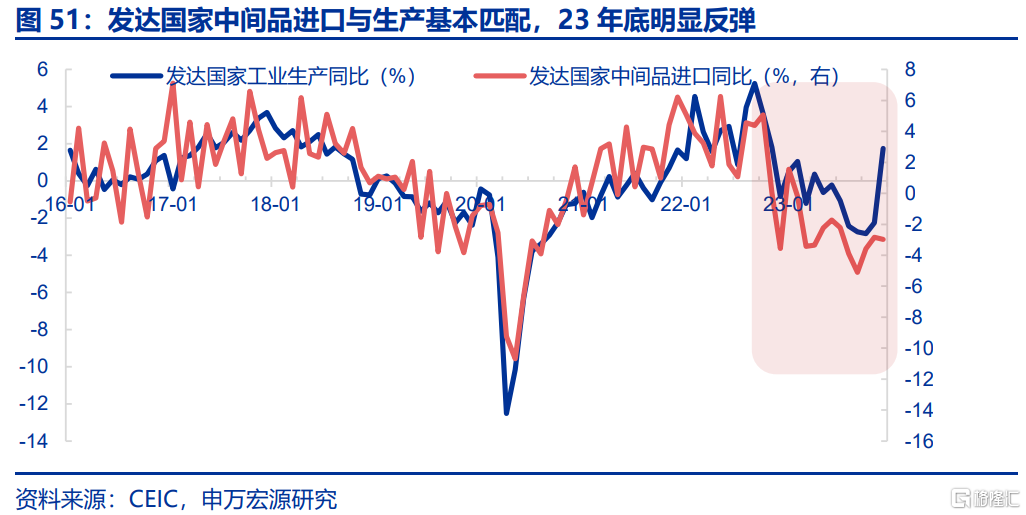

2)发达国家中间品去库存也接近结束,23年底工业生产明显反弹,关注发达国家生产正常化后对我国中间品出口的拉动,譬如电气设备、精密仪器等等。

3)发达国家也相应拉动协同供给出口,同时消费电子等产能向东盟转移也将利好中间品出口,预计机械设备、集成电路、手机电脑零部件也将受益。

新兴国家今年关注上文提到的渗透率提升逻辑,包括橡胶塑料、矿物制品等满足新兴国家工业化,以及汽车等我国自主产业链升级。

综合分析,在今年发达国家驱动类出口回升、新兴国家渗透率加快、协同供给稳中小幅恢复背景下,全年出口增速预计为1.3%,好于2023年-4.6%的水平。从节奏上来看,根据我们出口春节调整模型,3月出口仍将受春节尾部影响,增速或下行至0%附近。但4月后重回升势,全年呈现“倒U型”走势。

5.2 中期:新型全球化中国产业提档,贸易顺差率提升

若未来全球化如预期加速,受益于全球新一轮技术进步驱动,我国出口增速预计4%左右,主要受益领域为数字设备以及能源资源(工业化驱动用能需求)。上一轮全球化15年时间里中国出口份额提升6个百分点,假设本轮全球化10年时间中国出口份额提升2.5个百分点,未来全球贸易增速与过去十年年化增速(2.9%)基本一致,对应中国出口未来十年年化增速4.2%左右。商品方面,上文提到,全球化率与低附加值商品出口占比反向变化,新型全球化将更多利好数字设备与能源资源。

即使未发生新型全球化,目前我国出口产业链已经历产业模式换档、出口国别转型,出口角色向全球分工中更高附加值跃迁,贸易顺差率有望扩大,近年来已出现线索(机电进口大幅下滑、相关出口强于进口)。上文提到,目前我国出口产业模式换档,由前期消费电子加工贸易转向更高附加值的自主产业,譬如汽车、高端装备制造、高附加值中间品等等,同时在全球绿色发展背景下充分发挥国内资源禀赋与技术优势,新能源相关产业也快速发展,出口国别也在非美国家加快渗透。在此背景下,出口增速总体维持韧性的同时,加工贸易占比的下滑将带动进口减少,自主产业占比的提高将带动贸易顺差率的扩大。实际上,自2022年以来,我国进口中机电产品占比由46.7%大幅下滑至36.4%,但同期机电产品出口增速开始大幅高于进口,显示国内产业链进口替代、自主升级的逻辑,对贸易顺差率形成支撑。

5.3 风险提示:若全球化不及预期,关注新兴国家转型

若全球化不及预期,比我国更依赖外需的新兴国家也应向扩内需转型,形成拉动我国出口的结构性机会,目前印度经济强劲背后已有投资内需对抗贸易逆差的线索。在出口依赖模式难以为继的阶段,新兴国家也需要稳增长,为数不多能参考的也即2008年后扩投资稳内需的“中国经验”。目前新兴国家出口占GDP比例显著高于2007年中国,而投资占GDP的比例显著低于发力投资前的中国,新兴国家向投资驱动模式转变有充分基础。从政策空间来看,多数出口占GDP比例高于我国的“一带一路”沿线新兴国家,政府杠杆率也低于我国当前水平,财政有空间加杠杆扩投资。从风险来看,新兴国家或因财政货币扩张而面临国际收支压力,但多数新兴国家外储大于短期外债,适度逐步向投资拉动型模式转型是有可能的。

根据我们测算,悲观假设下我国出口增速未来十年均值也有望稳定在2%左右。目前我们梳理的有较大概率和能力转型扩内需模式的国家,GDP中资本形成比例平均为25.6%附近,这一比例若分别提升至30%、40%、50%,对应工业品需求相当于目前我国出口金额1.3/1.7/2.1倍。若考虑消费内需也提升5个百分点,则拉动倍数分别为1.6/2.0/2.5倍。假设投资驱动的增量需求30%由中国承接,这一转型进程十年时间达成,则对应未来十年新兴国家转型对我国出口增速年化拉动1.4个百分点、2.2、2.9个百分点。假设我国对发达国家出口增速贡献下降至0个百分点、甚至小幅负增长,预计整体出口增速仍有2%左右。

注:本文来自申万宏源宏观研究报告《新型全球化如何补位后地产时代?——兼论出口框架革新与短期三大空间》,报告分析师:屠强、王胜

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员