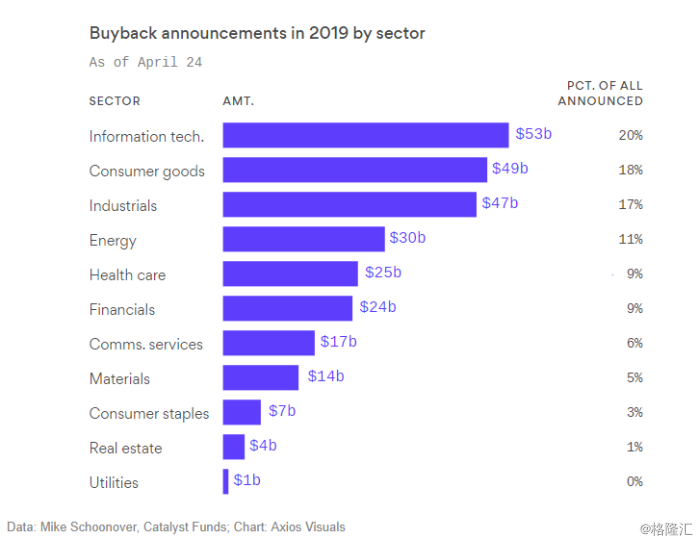

根据美国新闻网站Axios近日发布的统计,到今年4月底为止美国上市公司已经宣布的股票回购计划总额已经达到了2720亿美元,大家正摩拳擦掌地向去年全年1.085万亿美元的历史新高发起挑战。

(虽然有所“缩水”,但科技企业依旧是最热衷于股票回购的板块,来源:Axios)

Real Investment Advice专栏作家Lance Roberts指出,股票回购本身就是操纵市场和输送利益的行为,目前美国股市“回购成瘾”可能需要经历一次“1929年式”的危机来纠正。

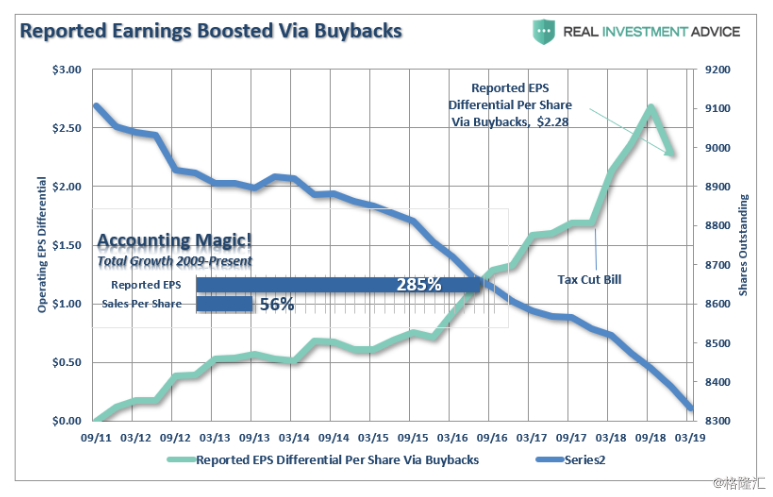

Roberts指出,次贷危机后美股每股收益的持续增加离不开流通股总数减少的“推动”。

(流通股数量减少对于美股EPS的贡献,来源:RIA)

当然,要解释清楚股票回购为什么是一件“坏事情”,先要从股票回购的起源说起。

从“非法交易”到“股市鸦片”

Roberts指出,对于许多股民来说肯定想象不到,股票回购在过去100年里的大多数时间都是被美国严格禁止的市场操纵行为。美国在1929股灾后的1933年开始禁止股票回购交易,一直到1982年美国证监会修改规则为上市公司开辟了回购股票的合法渠道。

第一次美国股市的“回购潮”可以追溯到1993年克林顿政府时期。当时克林顿政府试图通过修改税法限制上市公司给予高管一百万美元以上的现金报酬,聪明的高管们迅速将现金报酬转化成了“股票期权”。由此克林顿税法改革非但没能控制贫富差距,反倒随着生产力的提升催化了更严重的贫富差距问题。

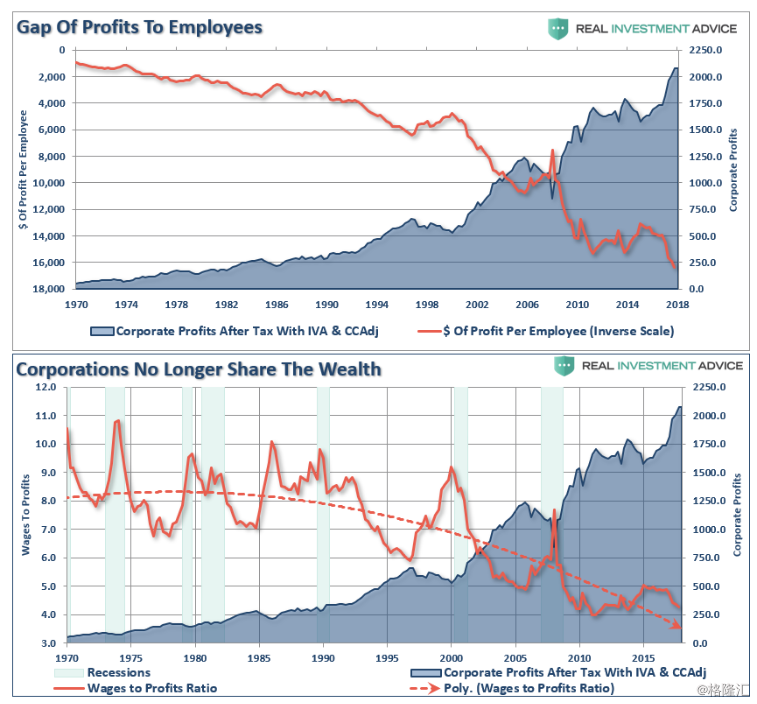

(赚到更多钱的企业愈发不愿意向员工分享利润,来源:RIA)

根据美国经济政策研究院的数据,1982年平均美国上市公司CEO与普通员工的收入为50倍,而到了今天由于更多的股票期权和奖励,收入差距被拉大到了144倍。

Roberts指出,那些支持股票回购的理由大都站不住脚:

公司找不到更高潜力的再投资渠道(回购本身已经是最差的货币现金使用方式)

管理层认为股价被低估(管理层在乎股价么?)

回购计划可以被随时终止(谁说了算?)

......

Roberts表示,绕了这么大一圈,其实只有对管理层薪酬的利好才最站得住脚。

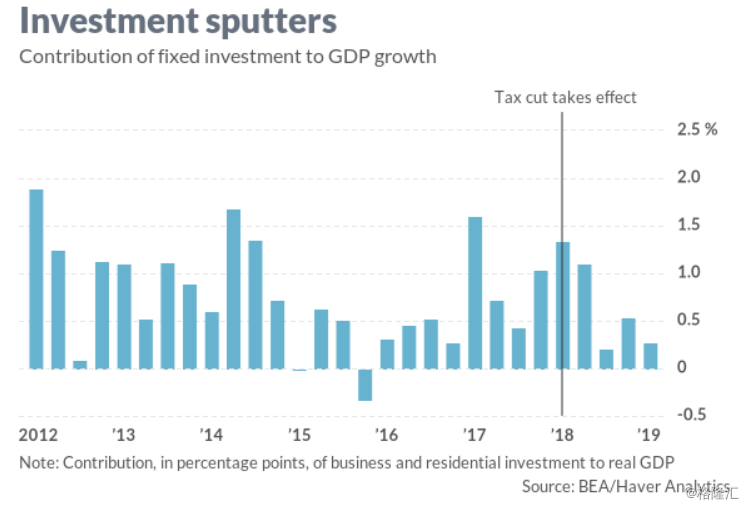

再讲一个故事,2017年底美国通过减税法案,将35%的企业税减至21%。最初宣传这个法案时,美国公众被告知只要这些企业能够拿到更多的钱,转过头来他们就会雇佣更多的员工、提高工资以及扩大在本土的投资。

但事实呢?

Market Watch专栏作家Caroline Baum评论白宫经济顾问委员会主席Kevin Hassett的减税政策总结时说:“超出预期的GDP增长来源于存货、贸易活动、联邦和地方政府投资,但在原本供给侧改革计划中的商业投资却没有发生预期中的增加。”

(白宫预期中的商业投资增加并没有发生,BEA、Haver Analytics)

毫无意外,那些政策制定者心心念念会被投入提高美国社会生产力的钱,大都被用来回购股票了。

最后的问题来了:股票回购至少算是证券市场的利好,如果股东们能够通过股票回购获得投资回报,那至少也算是为经济建设出了一份力吧?

Roberts表示:那要看到底是谁能够获得所谓的“回报”了。

终究是少数人的游戏

Roberts提出,在这个问题中有一个概念被混淆了,对股东而言所谓的投资回报指的是分红,而不是股票回购。

对于股东而言,如果短时间刺激股价上升后卖出股票,就与这家公司没什么关系了,更何况并不是所有的公司的股价在股票回购之后都会上涨,去年的苹果就是最好的例子。所以整个游戏的规则非常简单,在回购计划提升股价之后,手上一直有股票可以抛的人获益最多。

美国证监会近期公布的报告中指出,数量惊人的上市公司高管在公司宣布回购计划之后大量抛出股票。

华尔街日报专栏作家Jesse Fried一针见血地指出,股票回购的真正问题在于,这个机制把股东权益直接转移给了公司高管,高管们甚至可以通过这个机制来推高每股收益拿到额外的奖励。

Roberts表示,如果说还有什么比起股票回购更糟的事情,那就是带杠杆的股票回购。对于近几年快速增长的公司债,国际清算银行早就指出,如果未来经济形势恶化或者发债公司遭到评级下将导致一定数量的到期企业债无法得到再融资,由此可能会引发市场对此类债券的恐慌性抛售。

Roberts指出,未来五年里有大约62%的投资级别企业债到期,届时肯定会有不少公司后悔做了这么多的股票回购吧。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员