作者:子非路、火柴Q

来源:甲子光年

回看2018年,一头一尾两件事足以成为中国科技界的标志性事件。

一是年初的中兴事件,二是本周的贺建奎基因编辑婴儿事件。前者让人看到了中国在底层技术上的缺失;后者则让人感受到了技术伦理规范建设的滞后。

这是一个停下来看一看的契机:当我们频频超车时,我们落下了什么?

中国速度

今年1月,华尔街日报发布了一篇讲述中国基因编辑研究和应用现状的报道《中国速度:基因编辑技术投入人体试验,领先美国两年多》(China, Unhampered by Rules, Races Ahead in Gene-Editing Trials)。

在一些富有争议的技术应用上,中国向来“很速度”。

2017年11月17日,一直渴望成功给活人换头的意大利医生塞尔焦·卡纳韦罗宣布,他完成了“世界首例人类头部移植手术”——缝合两具尸体的头和身体。

为了完成这台耗资7千万元、备受争议的手术,卡纳韦罗在世界范围内寻找合作伙伴,结果美国人不理解为什么要做这个实验,俄罗斯人不愿意掏钱,只有中国人愿意提供场地、人力和资金支持。

最终,哈尔滨医科大学为这场手术提供了尸体和支持,该校的任晓平教授一起参与了手术。哈尔滨医科大学在术后举办了新闻发布会,中央电视台对手术进行了报道。

卡纳韦罗表示,第一例活体人类异体头身重建术将会继续在中国展开。

换头手术为什么在别国没找到支持?一是因为风险大,且难以论证必要性——风险收益比不合理。二是会引起一些伦理难题,比如,“换头之后究竟是谁?”三是就算有人愿意支持,这类争议性实验也很难通过欧美国家严格而缓慢的审查流程。

在此次引起轩然大波的基因编辑领域,从2015年开始,中国也已连续创造了四个“世界第一”,且一次比一次走得远。

先是3年前,中山大学的黄军就副教授首次将基因编辑剪刀对准了人类胚胎。

他和团队使用CRISPR技术对86个废弃胚胎进行了基因编辑。尽管在培养这些胚胎仅48小时后,黄军就便将它们全部弃置,但这种在人类生殖细胞上动刀的举动仍震惊了同行。

有报道称,英国的《自然》和美国的《科学》杂志都拒绝了黄军就的投稿。两大学术期刊一致认为,黄军就的实验可能引发无法预料的风险。

尽管后来,科学界逐渐接受了不以繁殖为目的的人类胚胎基因编辑研究,但黄军就本人还是谨慎地暂停了进一步探索,他表示“想要对正常胚胎进行编辑,成功率必须接近100%”。

仅仅一年后,另一位中国科学家在基因编辑领域再创“世界第一”。

据《自然》杂志报道,2016年10月28日,四川大学华西医院肿瘤学家卢铀完成了全球首例应用CRISPR技术的人体试验:他和团队将经过基因编辑的T细胞注入了一名参与临床试验的肺癌患者体内。

上图为工作人员将杭州市肿瘤医院一位病人的血样采集封装好,送往位于合肥的柯顿生物科技实验室,实验室的技术人员对血液中免疫细胞的基因进行编辑。随后,医院将含有“改良细胞”的血液注回到患者体内。

图片来源:Qilai Shen for The Wall Street Journal

到2017年,北京希诺谷生物科技有限公司又创造了第三个“世界第一”:培育出了世界首只基因编辑克隆犬。

第四个“世界第一”,就是此次震惊中外的基因编辑婴儿事件。

贺建奎于11月26日(本周一)通过人民网、美联社等媒体宣布,一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于11月在中国诞生,这对双胞胎的一个基因经过修改,使她们出生后即能天然抵御艾滋病毒。

这个“世界第一”立刻引起了全球哗然。

122名中国科学家联名谴责贺建奎的研究;国际顶级学术期刊《自然》和《科学》对该事件进行了地毯式报道;在本周二开幕的第二届人类基因组编辑国际峰会上,各国科学家对贺的研究提出了许多批评。

大会主席、诺奖得主大卫·巴尔的摩说:“我并不认为有进行这样操作的必要。这项临床试验由于缺乏透明度,破坏了科研群体的规则,不会被同行认可。”

昨天中午,贺建奎在峰会现场发表了演讲并接受提问。他仍然为自己的冒进之举辩护。

现场最后一个提问是:“如果是你的孩子呢?”

“如果是我的孩子处于相同的情况,我也会试试。”贺建奎回答。

美国慢了

相比终于搞出大新闻的“中国速度”,欧美在CRISPR基因编辑人体试验上的应用进展缓慢,似乎真的被中国“弯道超车”了。

2012年,美国高校的学者率先提出了使用CRISPR作为工具编辑人类基因的可能性,但作为这个领域的理论研究大国,美国在这项新技术的应用上比中国晚了整整2年多。

直到2017年7月,美国才完成首个人类胚胎基因编辑试验,此时中国已有3个研究团队宣布完成类似试验。其中一支团队已尝试用CRISPR改造胚胎中与艾滋病抵抗力有关的CCR5基因,这与后来贺建奎的思路如出一辙。

今年1月,美国首个应用CRISPR的人体试验经过长达2年的漫长审批手续后,终于进入全面启动阶段。而在大洋彼岸的中国,此时已有86位患者接受过基因编辑的治疗。当时,除中国以外,尚没有任何国家完成过CRISPR人体试验。

而就在今年10月底,英国剑桥的科技公司Intellia推迟了一项使用CRISPR治疗罕见病的计划,因为有新研究显示,这种技术可能引起免疫反应使治疗无效。

非不能也,不为也。

虽然美国电影里充斥着科学狂人,但在美国真正要搞超越红线的争议性实验很难,这是一整套民情、大众意识、制度安排和科研伦理共同设下的围栏。

现在,贺建奎团队的“历史性突破”遭遇了从普通民众到专业人士的激烈舆论反弹。

但对一直清楚这个领域进展的行业人士来说,事件的发布方式虽是戏剧性的,结果却并不令人意外。

一位在美国从事基因编辑研究工作的华人学者告诉「甲子光年」,看到这条新闻,他的第一反应并非惊讶,而是“意料之中”:“因为这样的工作需要相对宽松的监管和社会伦理/信仰环境,还需要大量的潜在志愿者和医疗资源。所以这种争议大的应用可以走得快,在美国估计内部审查都很难通过。”

第一例基因编辑婴儿诞生在中国,既源于贺建奎个人的精心策划,也有某种必然性。

伦理洼地

契科夫说:“在第一幕中出现的枪,在第三幕中必然会发射。”一切结果皆有伏笔。

中国之所以成为诞生第一例基因编辑的土壤,直接原因是松懈的审查和监管制度,更深层的原因则是一种“科学至上”,过度相信技术发展一定会带来进步的乐观主义。

一些普通民众是乐观的。

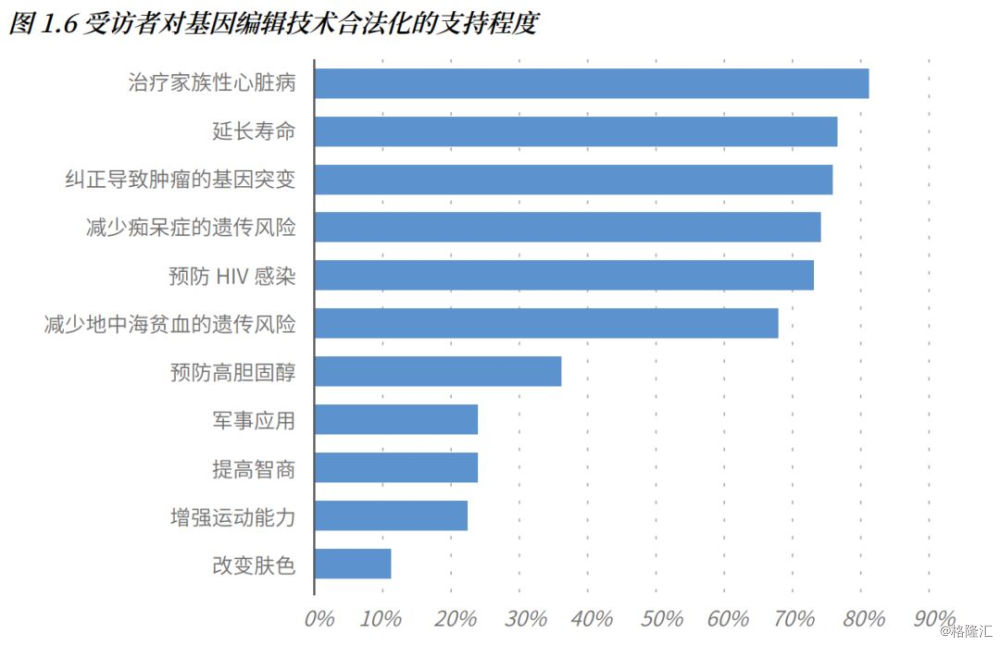

2018年11月9日,也就是贺建奎在中国临床试验注册中心官网上对实验进行“补注册”一天后,中山大学传播与设计学院院长张志安率领的研究团队,对外公布了《中国公众对基因编辑技术的认知与态度研究报告》。

这份通过向4196位普通公众、575位HIV感染者派发电子问卷的研究表明,超六成被调查公众对基因编辑技术的研究、开发和运用持积极态度。73%的普通公众支持将基因编辑技术用于预防HIV,而在HIV携带者中,支持比例更是高达94.78%。[1]

参与贺建奎试验的切身利益相关者,也缺乏风险意识。

根据媒体报道,帮忙招募志愿者的HIV公益组织负责人对实验目的是知情的;贺建奎在此次香港峰会上也表示,被招募的志愿者父母也是知情自愿的。

没人把基因编辑当成一件石破天惊的大事:招募公告发布后,超过200对男方携带HIV、女方健康的不孕不育夫妇主动报名;进入实验阶段后,8对被筛选出的夫妇中只有一对中途退出。他们似乎没有意识到“转基因”个体未来的潜在健康风险,以及更为复杂的人权、生殖权等伦理问题。

就连本该肩负社会警示功能的主流媒体也对基因编辑可能的伦理风险十分不敏感。

人民网在本周一发布的对贺建奎的报道由人民网广东分公司总经理、法人代表吕绍刚亲自操刀,标题为《世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生》,文中不乏“历史性突破”等正面描述,却并未提及此项研究可能的伦理风险。

不仅是在基因编辑领域,在很多其他前沿技术的应用上,中国的态度也比西方包容得多。

2018年10月,一项由普索 (Ipsos) 开展的、在9个国家调查了9000人的研究表明,西欧国家和美国对数字化和未来技术的乐观程度,普遍低于中国、印度或保加利亚等国。前一类国家受访者中持乐观态度的比例为50%左右,后一类国家的比例则高达80%。

普遍的乐观氛围中,中国在制度安排上,也对科技研究的伦理监管存在盲区。这在贺建奎事件中表现得尤为明显。

贺建奎的试验启动于2017年3月,至今已有20个月。在这漫长的20个月中,他的试验没有遇到任何实质性的阻碍。

伦理申请流程十分简单,贺建奎只是找到(或伪造)了一家医院的伦理审核委员会的签字同意书,并在项目已启动20个月后的今年11月初,在中国临床试验注册中心官网上进行了补注册。

按现行国内规则,在临床治疗中使用新技术时,只需要试验主管医院的医学伦理委员逐一签字,通过合规审查,便可开展试验。

相关法律法规也并未明确规定什么级别的伦理委员会才有资格审查一些具有重大争议和未知风险的临床实验。

据《华尔街日报》的报道,中国此前一些基因编辑治疗的审批流程非常简单。2017年,在杭州市肿瘤医院,无需经过国家级监管机构的批准,该院审核委员会只用了一个下午就签字同意了一项对病人的基因编辑治疗试验。

对违规个人和医疗机构的处罚也相当轻。2016年颁布的《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》第47条规定,未获伦理委员会批准,擅自展开研究,应“由县级以上地方卫生计生行政部门责令限期整改,并可根据情节轻重给予通报批评、警告;对主要负责人和其他责任人员,依法给予处分”。

《财经》杂志的一篇报道也提到,多位业内人士表示,此前几乎未见伦理委员会为其审查的研究项目承担过法律责任。

监管的空缺,直接导致中国正在成为一些争议性试验的“伦理洼地”。

超车时,我们落下了什么?

而反观欧美,从大众意识到制度安排,都对科技的风险面更为警惕。

这不仅表现在生物科技领域,也表现在中国引以为豪,志在必得的互联网、人工智能、大数据等一系列前沿科技领域。

例如在人工智能、大数据的伦理问题上,今年以来,Facebook、微软、亚马逊等科技巨头都陷入了不同程度的舆论漩涡:

谷歌因与军方洽谈合作,遭到了内部员工集体辞职的抵制;Facebook因数据泄露和涉嫌影响大选,引发了“删除脸书”运动,市值缩水近500亿美元;微软也因牵涉美墨边境的人脸识别系统受到了广泛抨击。

从亚马逊歧视女性的招聘AI,到上线一天就从“天真儿童”变成纳粹分子的微软聊天机器人Tay,到被微软科学家Timnit Gebru指出对有色人种女性的分类误差高达35%的人脸识别算法……新技术可能给人类生活带来许多未知风险:比如数百万人的失业、数据隐私问题、更强大的垄断、意见极化、更广泛的歧视和偏见。

为应对这一系列风险,政府、学界、工业界和社区都在行动。

比如2015年,马斯克与YC创始人Sam、天使投资人Peter Thiel一起创立了非营利性组织OpenAI。其使命是研究AI的顶级难题,并开源开放,防止巨头对AI技术的垄断。

今年10月,斯坦福开启了“以人为中心的 AI 计划” (Human-Centered AI Initiative,HAI),由李飞飞和斯坦福大学前教务长John Etchemendy 共同主导。HAI的首篇博客写道:“AI 革命将是一场跨越几代人的旅程,而现在,正是向技术人员、工程师、企业家和政策制定者传达以人为中心的价值观的时候了。”“人文将是AI的下一个前沿。”

同样在今年,欧洲的最严数据法GDPR(《通用数据保护条例》)生效。其立法原则包括“把隐私作为基本人权”,“数据保护不限于国境,而是要跟着数据走”,将“数据可携权”、“被遗忘权”明确写入法条。

换句话说,如果你在欧洲,可以方便地从社交平台上导出聊天记录、照片等个人数据;下载或删除自己在网络上留下的数据痕迹。

而这一点在中国尚难做到。以至于李彦宏一不小心在公众场合说出了他认为的事实:“中国人更加开放或者说对于隐私问题没有那么敏感,如果通过交换隐私获得便捷性或者说效率的话,很多时候他们是愿意这么做的。”

但李彦宏显然理解错了,并不是中国人不在乎隐私,而是由于立法和监管的缺失,许多情况下大家没得选。

这与中国数字经济的迅猛发展势头不成正比——据中国信通院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书 (2018年)》,2017年,我国数字经济总量已达27.2万亿元,同比增长超20%;占GDP比重达32.9%,对GDP的贡献为55%,接近甚至超越了某些发达国家水平。

年初的中兴事件,让中国切身体会到了缺乏“核心硬科技”的痛感;那么此次的贺建奎事件则让我们看到,为了“轻装超车”我们忽视甚至主动牺牲了另一层“软实力”——技术规范和技术伦理。

转折时刻

就像对底层技术的相对忽视一样,对技术伦理的相对忽视几乎是中国作为后发国家不可避免的宿命。

改革开放40年来,中国的高速经济增长建立在大量引进技术的基础上,呈现出多次技术革命同时演进的特征。

而且客观上,对此前的中国来说,“引进”比“创新”的收益更大,“粗放发展”比“精细地考虑伦理风险”收益更大。因为开拓任何一项新技术都需要巨大的时间和资本投入。作为领跑者,如果不付出99%的失败成本,就不会得到1%的成功;跟跑者却能在后面“避风”。

但现在,中国进入高速增长到高质量增长的历史转换期,随着中国在许多技术领域已经走到世界前沿,光靠引进成熟技术已经不能带来高收益了。中国也开始逐渐成为“领跑者”——基础性硬科技和规范性软实力的重要性都上升了。

但我们有一个巨大的隐忧——就是进入近代历史以来,中国从未做过全球前沿技术的“领跑者”,这一方面刺激了急功近利的“超车”豪情和冒进之举;另一方面也让我们对一些可能的风险缺乏敬畏,因为没有真正的“痛过”。

中国尚未真正经历过任何因技术发展造成的巨大创伤。

历史上前两次技术革命分别发生在清末和时局混乱、二战肆掠的二十世纪前半叶,没跟上浪潮的中国人意识里有了“落后就要挨打”的深深烙印,有了“再次立于世界民族之林”的宏愿,有了“科学是第一生产力”的信念。

1978年改革开放后,中国才第一次有认真抓科技发展的机会。千年来崇文的中国社会风气为之一变,“学好数理化,走遍天下都不怕”盛行一时。在短短几十年时间里,中国从理工科极为薄弱的国家,转变成举世闻名的理科基础教育强国。

而在这一次技术爆发期,中国体会到的基本都是技术的甜头:在赶上了第三次技术革命的末班车后,计算机、软件工程等IT类专业在中国变得炙手可热,中国互联网经济里诞生了BAT这样的国际巨头。

所以当以人工智能、机器人技术、生物技术等为代表的第四次技术革命袭来时,中国的科学家、企业家看到了真正超车的可能性,开始强烈地想在各领域拿下“世界第一”。

贺建奎本人的意识可能受了这种氛围的影响:在他提交的医学伦理委员会审查申请书上,他强调,“这将是超越2010年获得诺贝尔奖的体外受精技术领域的开创性研究,将为无数的重大遗传疾病的治疗带来曙光。 ”

而完整经历了数次技术革命,连续领跑100多年的欧美社会,对工业、技术的迅猛发展并不全然是美好的回忆。

1952年12月,4000伦敦人在笼罩城市的奇雾中死亡;切尔诺尔利核电站1986年爆炸后,9000人死于核辐射,20万人被迫离开家园,对环境的影响可能延续百年;在前沿医疗领域,2003年,法英两国医生使用了一种通过病毒载体将特定基因送进体细胞的技术,来治疗儿童的重症联合免疫缺陷病,却导致5位儿童患上白血病。

正因为曾被技术的刀刃深深反噬,西方社会对科技发展的风险、科技探索的边界有诸多讨论。

而刚刚与科技“度过蜜月期”的中国,最近几十年里的经济增长一路高歌猛进,虽然快速发展也带来了雾霾等环境污染问题,但尚未真正触到中国人的底线。

从中法两国的高考作文题中可以一窥两国对技术发展的态度差异:

2018年中国高考语文全国卷一的作文材料强调,“一代人有一代人的际遇和机缘、使命和挑战”,并列举了“天宫一号”首次太空授课、 中国网民规模达7.72亿,互联网普及率超全球平均水平等科技发展成果。

而2018年法国高中毕业会考技术科的考题是从三个问题中选一个作答,包括:1.经验会误导人吗?2.我们能掌控技术发展吗?3.就孟德斯鸠《论法的精神》一段节选进行评述。

根据中国信通院与Gartner联合编制的《2018世界人工智能产业发展蓝皮书》,2018年,中国STEM(科学Science、技术Technology、工程Engineering、数学Mathematics)专业毕业生数量居世界首位,占人口的比例大约是美国的两倍。

某种意义上,当一个撑起全球STEM学生和研究人员小半天的国家开始成为“技术领跑者”,这不仅是中国自身的转折时刻,也是世界的转折时刻。

国际学术界和整个人类社会都需要中国担负起更多的技术伦理责任;相应地,世界对中国的要求也会更为苛刻。

能力越大,责任越大

能力越大,责任越大。一旦出现差错,涟漪也就越大。

不知贺建奎是否能预料到,他的“个人行为”目前已给中国同行带来了极大的困扰,也让世界学术界感到了挑战。

中国医学科学院生命伦理学研究中心执行主任翟晓梅说:“我已经收到了很多邮件,很多正在申请国外生物实验室的年轻学者被告知应该尽早另寻他路了,因为这些实验室不会再招收在这个领域的中国学生了。有些外国学者甚至私下说,‘中国要么就没有学术规范,要么就是有规范却不遵循。’”

在刚刚结束的第二届人类基因组编辑国际峰会上,哥本哈根大学人类学教授Ayo Wahlberg回应记者,现在的关键是未来两到三周内,中国科学界和中国政府作何反应,如果他们不采取任何措施,任由贺建奎的研究继续下去,在国际上会造成更为恶劣的影响。

目前来看,中国政府的态度还算明确。国家卫生健康委员会、科学技术部、中科协等部门负责人今天表示:此次事件极为恶劣,已要求有关单位暂停相关人员的科研活动,对违法违规行为坚决予以查处。

但接下来,政府可能面临无法可依的窘境,如前所述,现行法规对贺建奎这类违规行为的处罚力度很轻,难以起到威慑作用。

更大的影响是,万一这项研究真的引起了不良后果,可能改变整个领域的前景。

Nest.Bio巢生资本创始人Cheryl Cui告诉「甲子光年」,她最担心的是,一旦这对经基因编辑的双胞胎未来有任何健康问题,很可能会导致民众对基因编辑态度的极大反弹,从而长期抑制该领域的一些更温和的、合理的进展。

对中国政府、学术机构和科技公司等深刻影响技术发展的组织来说,是时候担负起“领跑者”的觉悟了。

真正的考验其实是在风波平息之后。希望贺建奎事件既是一个终结,也是一个开端:

终结的是不必要的、超越底线的尝试;开启的是一个不再盲目崇信科技一定带来进步,对风险怀有更多敬畏的未来。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员