摘 要

手工补息存款有多少?

我们判断,“手工补息”主要集中在对公存款和非银存款,我们估计涉及“手工补息”的存款总规模不低于15万亿。其中,对公存款可能在10万亿及以上,非银存款可能在5万亿元左右或更高。

手工补息相关存款会去哪儿?

非银存款或者接受利息下降,或者可能考虑部分转向其他资产,比如CD等。

对公存款部分,涉及手工补息的存款有一部分可能会转向结构性存款、理财和货币基金,有一部分可能继续存留在银行。

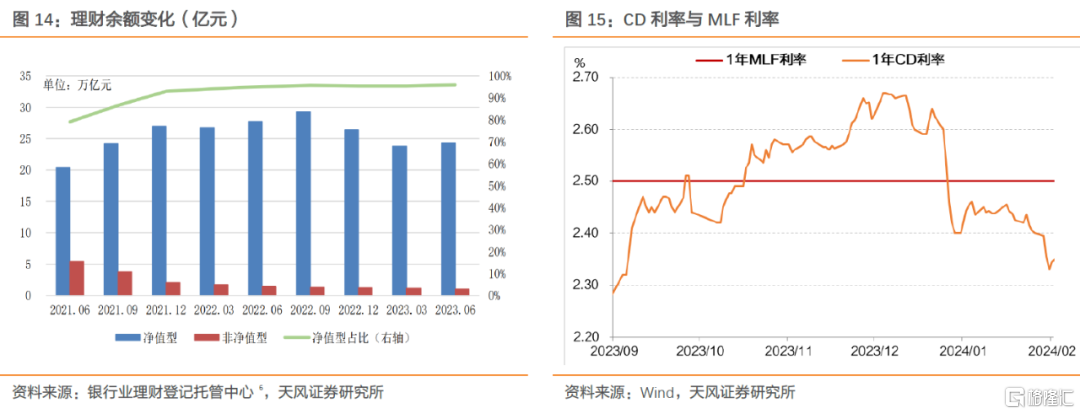

4月以来货币基金净值增加约0.94万亿,理财增加2.7万亿。说明涉及手工补息的对公存款并没有完全转移。我们判断,手工补息的影响可能还会持续。

如何看待手工补息对月末和季末资金面和债市的影响?

贷款均衡投放和一系列监管因素的确在资产和负债两端同时造成影响。但从表内资产和负债对比观察,存贷差变化显著超季节性,说明存款变化大于资产,银行面临非对称影响。非对称影响的具体体现是银行维护存款难度上升。尤其是季末等特定时点,从负债维护角度,有两个可能选择:其一可能需要发CD补主动负债;其二季末要求理财加大回表力度。

从资金面观察,可以对比今年3月的季末扰动,我们预计6月半年末的扰动可能大于3月。

从CD观察,一种可能性是CD利率前期如何下行,后期可能就会如何波动上行。

从债市观察,季末扰动可能更多体现于短端,对于长端影响或许有限。

不过考虑到存款补息事实上加大了“资产荒”,CD需求至少好于去年四季度,而且表内表外存在提前沟通和准备的可能,理财面对回表的管理能力也在提升。我们判断,后续即便个别银行有10%以上的理财回表,对市场造成的影响可能也在市场可接受的范围内。我们预计隔夜资金利率总体仍然在1.8-2%,个别时点可能略超2%。1年CD利率可能在2.0%-2.2%。

关键在于央行态度和行为选择。我们认为央行可能不会太消极。一方面我们观察到3-4月MLF连续缩量后,5月MLF等额续作。另一方面,考虑到稳增长、防风险等诸多因素,稳定的低利率环境似乎还是各方面都需要的最大公约数。所以,如果6月央行还有一些积极行动的话,我们有理由相信结果好于预期的可能。

未来影响会如何?

一方面,欠配和“资产荒”会从中短端到长端推动利率仍有下行的可能。

另一方面可能会进一步放大市场波动。理财面临的问题是规模竞争格局下净值维护压力上升和规模扰动加大,资产可能再度偏向公募基金、债券资产和挖掘其他成本法底层资产。这个过程可能会有一个试错的阶段,并在一定程度上可能放大市场波动。从市场稳定性角度,我们要关注理财和公募是否会双向放大。

自4月8日存款自律机制发文监管“手工补息”以来,市场关注是否会在月末和季末放大资金和债市的扰动?

1. 手工补息涉及存款规模有多大?

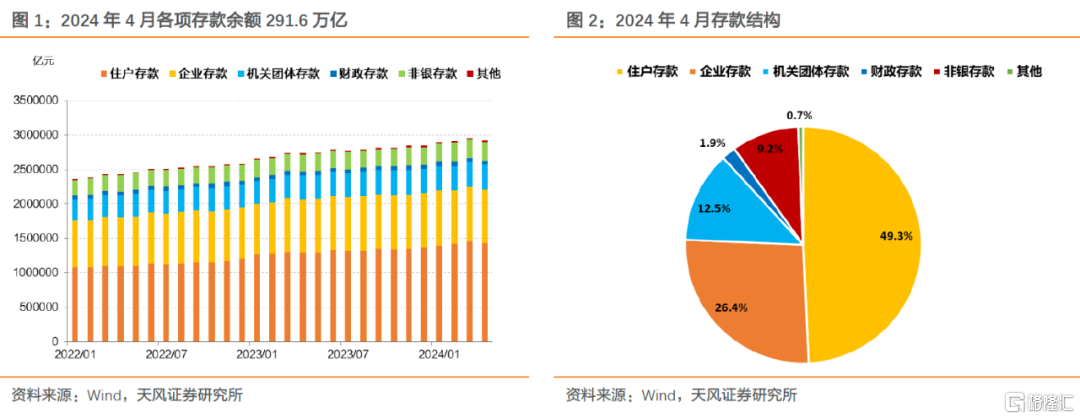

截至2024年4月,各项存款余额291.6万亿,其中居民存款143.7万亿、企业存款77.0万亿、非银存款26.8万亿。

进一步看不同银行存款结构,截至2023年Q4,国有行、股份行、城商行、农商行的公司存款占比分别为42%、66%、53%和48%;保证金存款和其他存款占比相对较低,在5%以下。

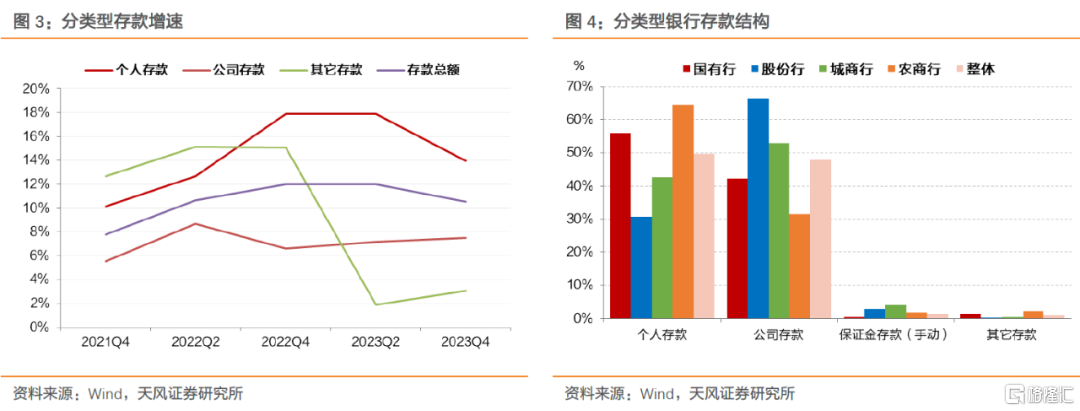

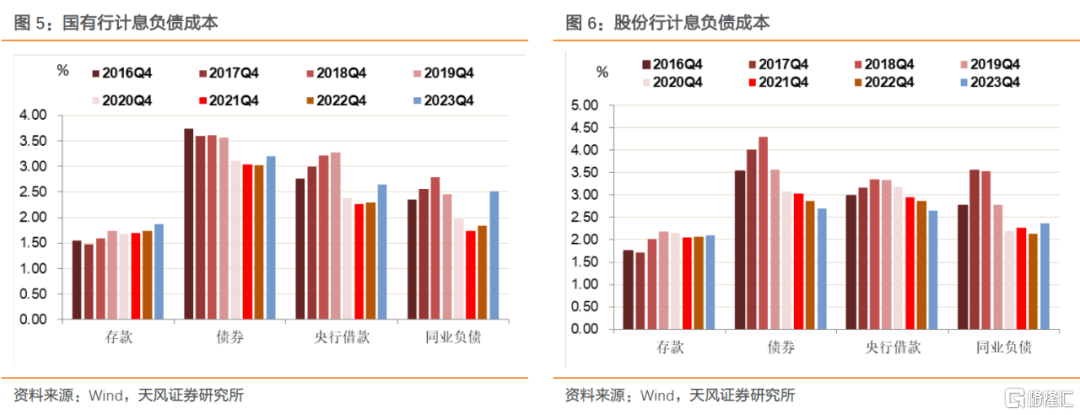

商业银行负债端实际存款成本约1.97%,国有行存款成本在2023年存款降息背景下反而上升,截至2023年Q4国有行存款成本1.87%,股份行存款成本2.10%。

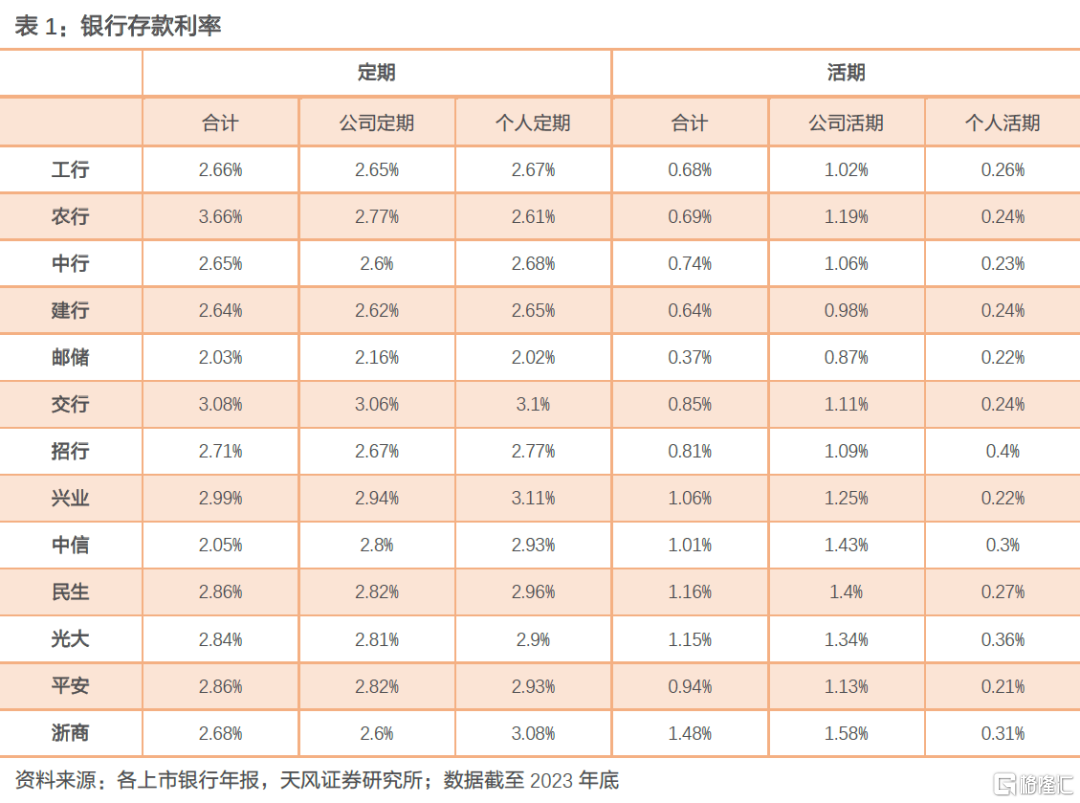

根据2023年年报,公司活期存款成本基本在1%及以上,而个人活期存款成本在0.2-0.4%,国有大行对公活期存款利率基本在1%以上,甚至比一部分股份行更高。

上述情况与政策利率给定的合意区间上限对比,可以客观说明商业银行普遍存在补息的情况,大行的补息情况并不亚于其他银行。

而从媒体披露信息来看,个人、对公和非银存款都涉及手工补息。

根据中国证券报报道,“部分大行此前通过手工补息方式,向对公客户支付更高利息,以吸收大额存款”。

第一财经报道指出,“对于《倡议》影响范围,不少业内人士指出,虽然对个人、对公存款都有影响,但因为涉及补息的存款一般金额较高(不同银行有差异),因此相关行为在对公业务中更为普遍。”

根据券商中国报道,“影响的客户群广,不仅包括金融机构、企业、地方城投等存款方,个人储户、个人理财客户等也都可能受到影响”。

综合判断,“手工补息”主要集中在对公存款和非银存款中,我们估计涉及“手工补息”的存款总规模不低于15万亿。其中:

假设“手工补息”占对公存款比重10%-15%,企业存款77.0万亿,我们估计存在“手工补息”的对公存款规模可能在10万亿及以上。

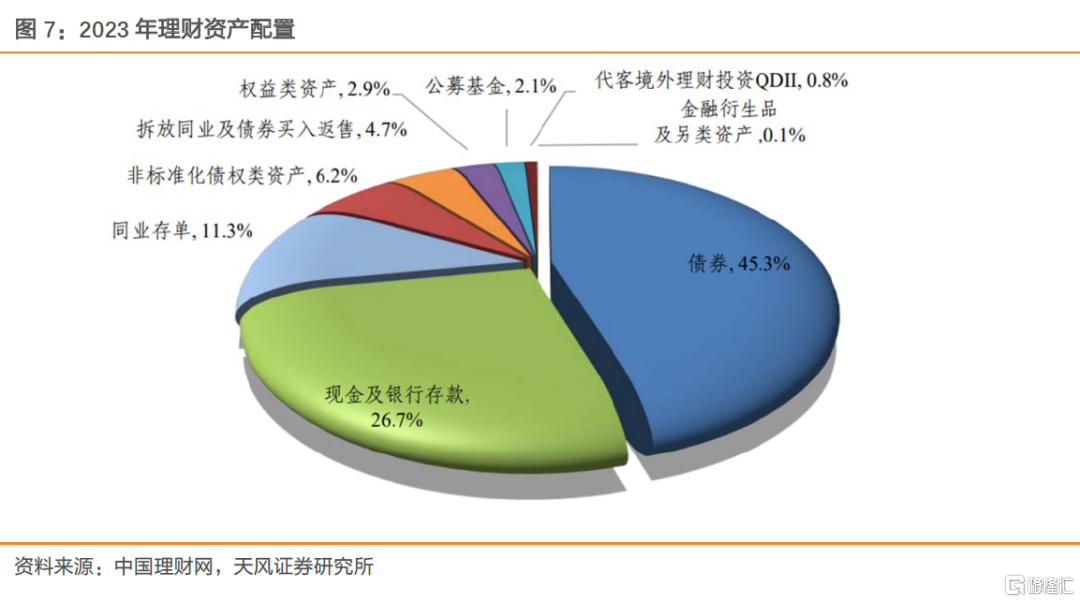

非银存款主要包括:养老、年金、理财、保险等在银行的存款,涉及“手工补息”的资金体量不好估计。观察理财,截至2023年末理财资产配置中,现金及存款占比26.7%,对应8万亿左右的规模,这部分大概率不会全部存在手工补息,因此可以作为一个上限参照。与此同时,4月非银存款相比季节性流失接近1万亿,考虑到手工补息停止后相关存款不会在短期内马上转出,下限可以按1-2万亿估计。综合来看,我们预计非银存款中“手工补息”可能在5万亿元左右或更高。

2. 手工补息相关存款会去哪儿?

我们分两个角度来观察:

第一,非银存款

非银存款或者接受利息下降,或者可能考虑部分转向其他资产,比如CD等。

具体来看,4月8日-5月17日期间,理财在银行间市场二级现券交易主要买入CD(2686亿,占净买入53%)、1y以内信用债(869亿,17%)、1y以内政金债(446亿,9%)、1y以内二永债(140亿,3%)、1-3y二永债(127亿,2.5%);

保险资管主要买入CD(2420亿,39%)、1y以内信用债(556亿,9%)、7-10y二永债(482亿,8%)、7-10y政金债(478亿,8%)、10y以上二永债(428亿,7%)。

对比2023年同期和2024年一季度,理财和保险的行为说明可能的确存在一部分非银存款转向CD的情况。

第二,对公存款部分

涉及手工补息的存款有一部分可能会转向结构性存款、理财和货币基金,有一部分可能继续存留在银行。

参考金融时报表述,“货币市场基金和现金管理类理财产品具有较强的流动性管理属性,对于“手工补息”整治影响或较大的企业活期存款来说,具有一定的收益优势”。

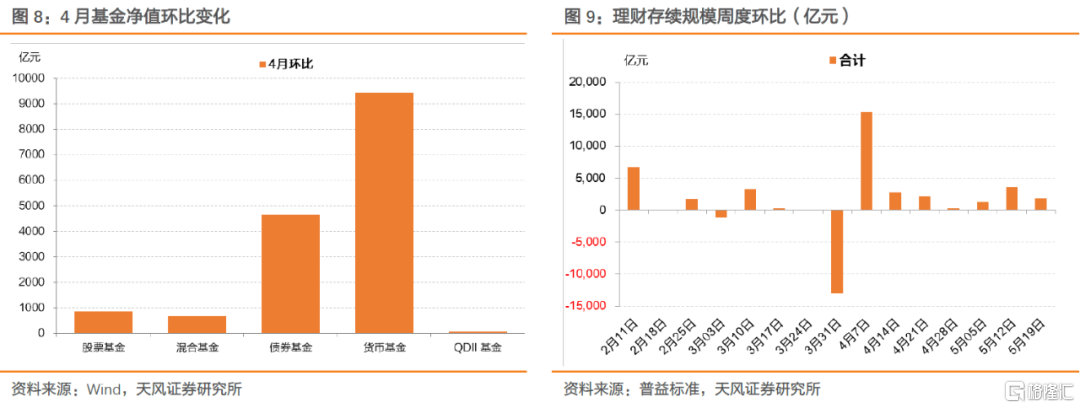

4月以来货币基金净值增加约0.94万亿,理财增加2.7万亿。

不过需要说明的是,4月以来理财增长可能并不完全来自手工补息影响,一方面理财中对公部分占比本身并不高,企业和银行粘性要高于其他客群,另一方面,银行可能也会做整体性维护。但总体可以预期,对公存款未来可能会有进一步转移的可能。

暂不考虑货基增长部分来自理财资金,二者总体简单加总按照3.7万亿估计,叠加理财余额仍在持续整体增长,说明涉及手工补息的对公存款可能并没有完全转移。

我们判断,手工补息的影响可能还会持续,对于银行整体而言,少了一个存款管理的工具,客户粘性乃至负债的季节性特征都可能相应发生变化。

3.如何看待手工补息对月末和季末资金面和债市的影响?

3.1. 季末可能的影响逻辑和判断

市场首先担心的是,手工补息停止后可能放大月末季末扰动。究其根本在于存款立行的关键前提没有改变。

首先需要明确,银行面临的是资产负债同步缩表,还是非对称变化?

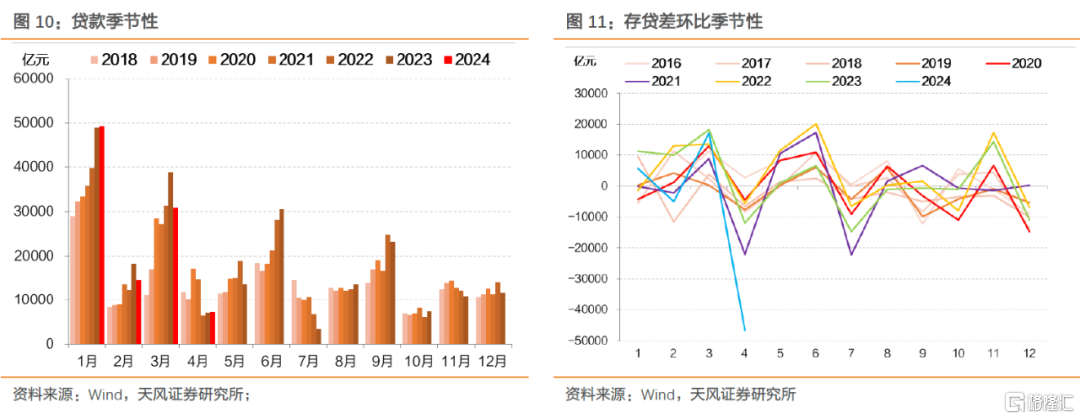

贷款均衡投放和一系列监管因素的确在资产和负债两端同时造成影响。但从表内资产和负债对比观察,存贷差变化显著超季节性,说明存款变化大于资产,银行面临非对称影响。

在这一背景下,市场观察到大行融出明显变少,一季度大行融出规模在3万亿元以上,高于2021-2023年同期。进入4月大行融出显著下滑,波动在万亿级别。

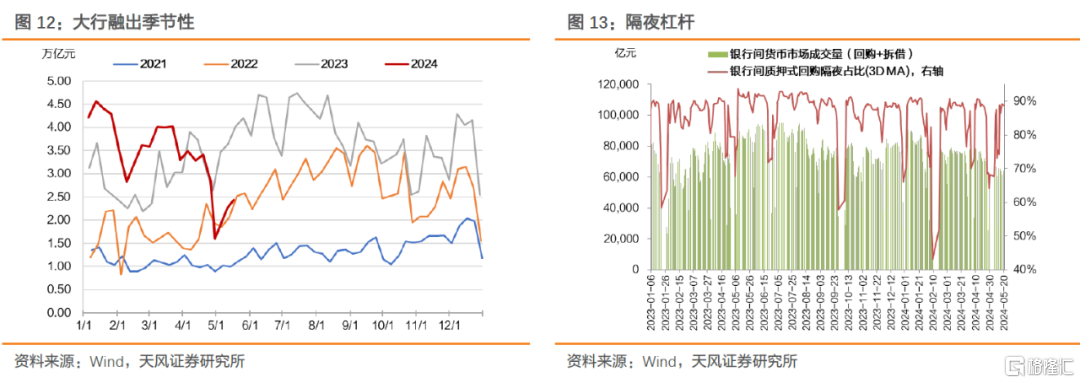

对于非银机构而言,在监管影响下非银负债规模增加,我们同时可以观察到非银在市场的融出增加。但问题在于,非银没有主动负债管理能力,稳定性显著弱于银行。现阶段因为总体市场杠杆较低,所以似乎资金面没有显著影响。

后续在银行需要存款回表的压力下,不排除增加月末特别是季末波动的可能。

从银行角度考虑,银行存款管理的工具减少,虽然从竞争格局考虑,禁止手工补息可能并非坏事,但是同非银机构相比,资管竞争的格局下,银行维护存款难度显然在上升。如果政策端并未真正接受缩表,对信贷投放、政府债券发行和风险防控仍有诉求,银行就需要对可能流失的存款做补充,特别是结合特定时点的监管和考核要求,需要加强负债维护。

从负债维护角度,有两个可能选择:其一是可能需要发CD补主动负债;其二是在关键时点如季末,要求理财加大回表力度。

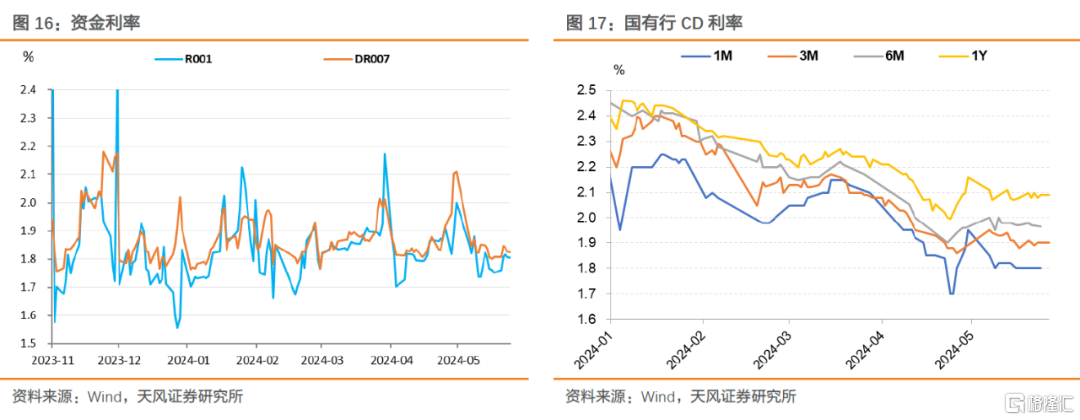

对于前者,市场会担心发生像2023年四季度在资本新规叠加一系列监管变化,银行负债端管理压力上升同时货币基金趋于谨慎,CD供需存在差异,导致CD利率持续回升,甚至突破1年期MLF利率。

对于后者,市场担心理财回表的幅度超出市场可接受程度,由此带来局部负反馈的发生。理财净值化转型以来,上一次较大幅度回表发生在2022年四季度,总体幅度可能超过10%,叠加宏观因素的变化,带来市场较为显著的负反馈。

对于市场的关注,我们的分析如下:

对于前者,去年四季度的情形和当下有相当区别,至少存款补息事实上是加大了“资产荒”,特别是短期限品种,虽然有理财回表的阶段性影响以及部分银行提价发行CD的可能,但是从CD的需求角度考虑,我们预计至少会好于去年四季度的情况。

对于后者,一方面,手工补息带来的表内压力和诉求有一定的可预见性,因此从银行较大考虑,表内表外存在提前沟通和准备的可能;另一方面,在全面净值化转型已经完成的大背景下,虽然可能要考虑局部时点,比如短债基金等品种的阶段性赎回压力,但是整体上理财面对回表的管理能力也在提升。我们判断,后续即便个别银行有10%以上的理财回表,对市场造成的影响可能也在市场可接受的范围内。

所以影响难以避免,但是幅度未必失控。

第一个比较重要的时点是6月。

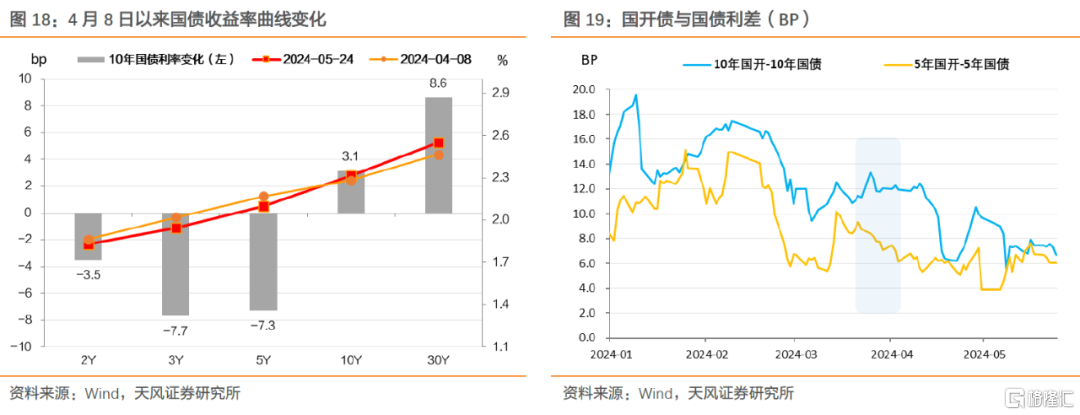

从资金面观察,可以对比今年3月的季末扰动,我们预计6月半年末的扰动可能大于3月。

从CD观察,一种可能性是CD利率前期如何下行,后期可能就会如何波动上行。

从债市观察,季末扰动可能更多体现于短端,对于长端影响或许有限。

当然,最重要的还是在于央行的态度和行为选择。

降准或者其他更为积极的行为自然可以化解主要的不利因素。

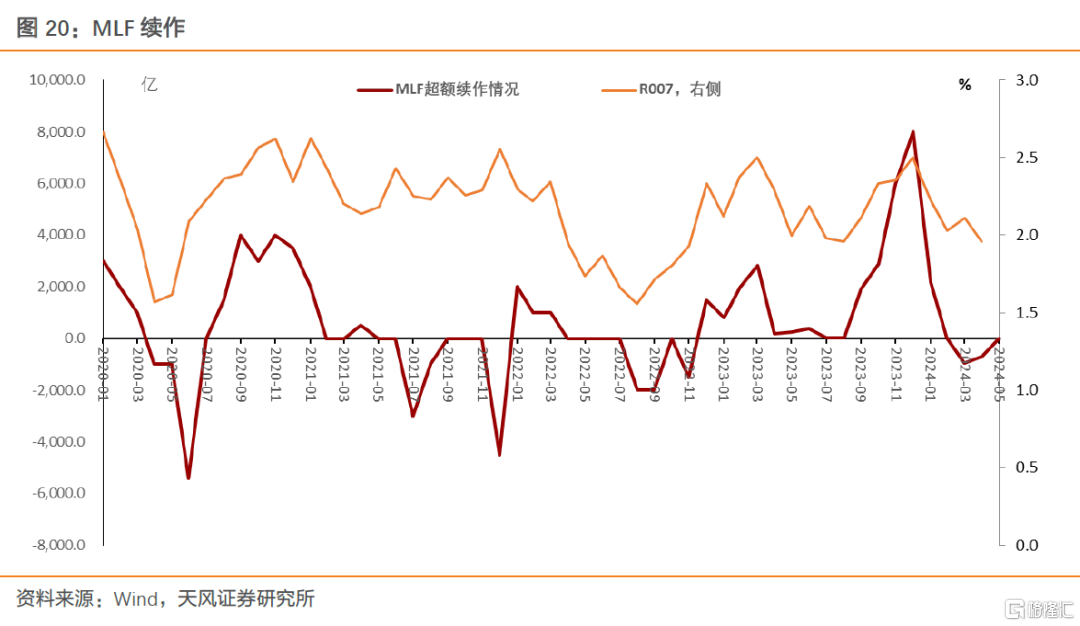

央行会如何?我们认为央行可能不会太消极。

一方面我们观察到3-4月MLF连续缩量后,5月MLF等额续作。我们认为这就是央行不太消极的一个重要信号。另一方面,考虑到稳增长、防风险等诸多因素,稳定的低利率环境似乎还是各方面都需要的最大公约数。所以,如果6月央行还有一些积极行动的话,我们有理由相信结果好于预期的可能。

3.2. 更长期的可能影响

上述分析是对应于当下时点的考虑,对于未来会如何?

我们认为有正负两个方面的影响:

正面角度:

“资产荒”进一步推动利率下行。

理财等非银机构对于相应票息资产需求进一步上升,短期限票息资产的“资产荒”更为匮乏,欠配和“资产荒”会从中短端到长端推动利率仍有下行的可能。

负面角度:

可能会进一步放大市场波动。

即便不考虑基本面和政策面的变化,机构负债端的结构性调整本身就决定了,债市波动可能会放大。

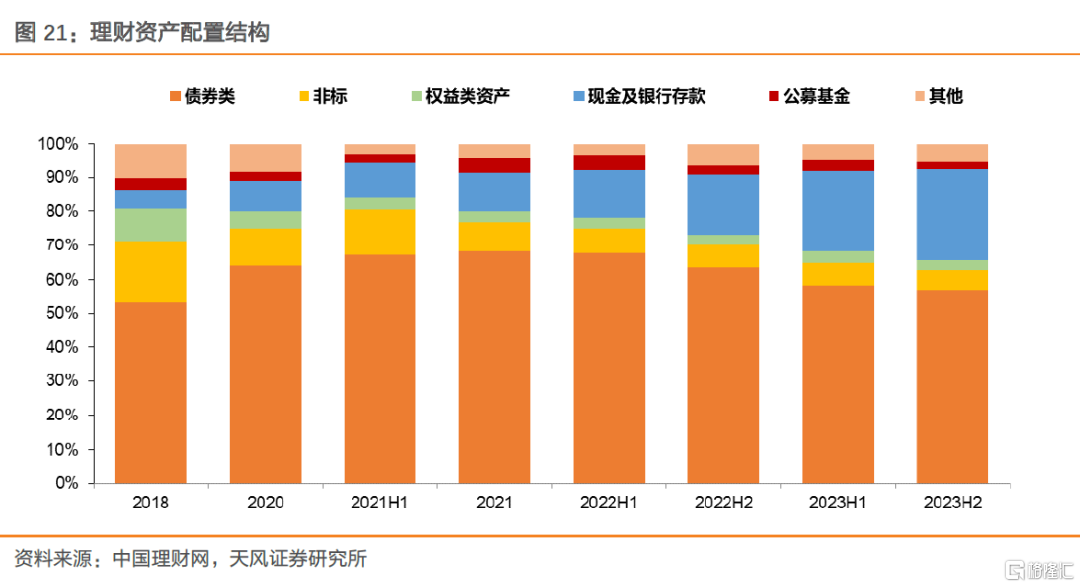

资管新规、理财新规落地和理财净值化以来,我们看到理财配置结构在收缩非标、逐步增加以存款为代表的成本法估值资产。

手工补息停止之后,虽然理财相比公募、货基仍然有更多的工具和空间,但不管怎么样,手工补息停止的确是影响到了投资的范围和空间。

理财面临的问题是规模竞争格局下净值维护压力上升和规模扰动加大,资产可能再度偏向公募基金、债券资产和挖掘其他成本法底层资产。这个过程可能会有一个试错的阶段,并在一定程度上可能放大市场波动。从市场稳定性角度,我们要关注理财和公募是否会双向放大。

风 险 提 示

基本面变化超预期、增量政策超预期、海外流动性变化

注:本文来自天风证券发布的证券研究报告《手工补息影响怎么看?》;报告分析师:孙彬彬 SAC 执业证书编号:S1110516090003、隋修平 SAC 执业证书编号:S1110523110001

本资料为格隆汇经天风证券股份有限公司授权发布,未经天风证券股份有限公司事先书面许可,任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分发、转载、复制、发表、许可或仿制本资料内容。

免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本资料内容和意见仅供参考,不构成对任何人的投资建议(专家、嘉宾或其他天风证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点),亦不构成任何保证,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》,若您并非专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请勿订阅本资料中的信息,本资料难以设置访问权限,若给您造成不便,还请见谅。在任何情况下,作者及作者所在团队、天风证券股份有限公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本资料授权发布旨在沟通研究信息,交流研究经验,本平台不是天风证券股份有限公司研究报告的发布平台,所发布观点不代表天风证券股份有限公司观点。任何完整的研究观点应以天风证券股份有限公司正式发布的报告为准。本资料内容仅反映作者于发出完整报告当日或发布本资料内容当日的判断,可随时更改且不予通告。本资料内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员