作者:赵伟团队

来源: 长江宏观固收

报告要点

当前债市,对货币宽松预期消化较为充分、对基本面变化不敏感,使得传统分析框架对未来走势的指引意义下降。以史为鉴的分析,或可提供一定逻辑参考。

低收益率多出现在牛市后期、曲线多平坦化,对应物价水平和政策利率多较低

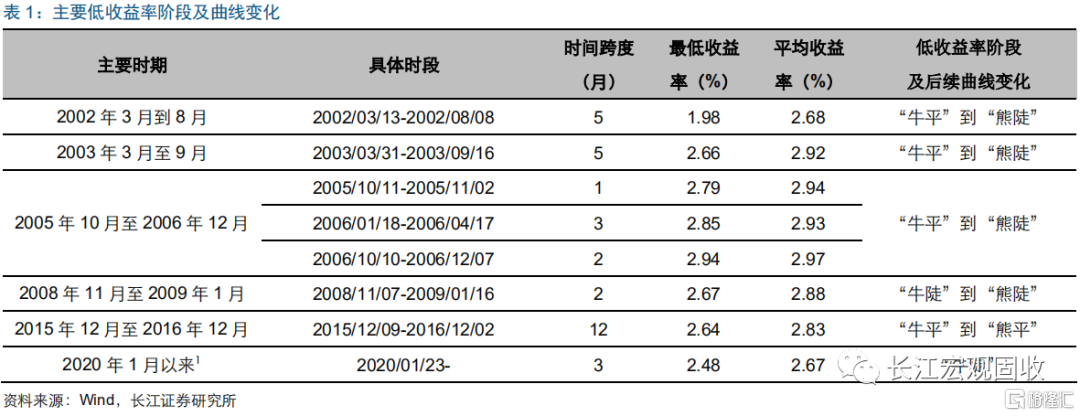

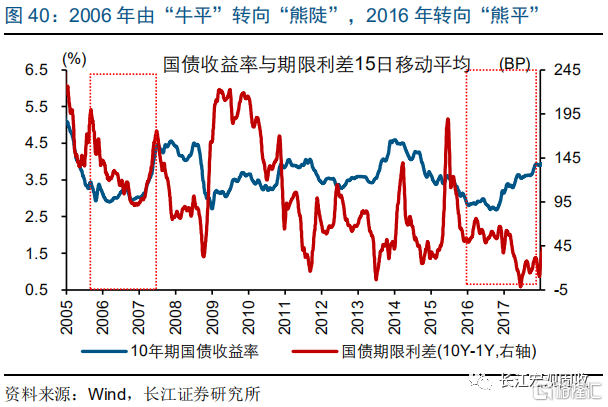

低收益率阶段多出现在牛市后期,曲线多先“牛平”后“熊陡”,也曾出现“牛陡”转向“熊陡”等情况。以10年期国债收益率低于3%来划分低收益率阶段,2008年前出现过3个低收益率阶段、曲线“牛平”转向“熊陡”,2008年至2009年低收益率阶段曲线“牛陡”转向“熊陡”,2016年“牛平”转向“熊平”。

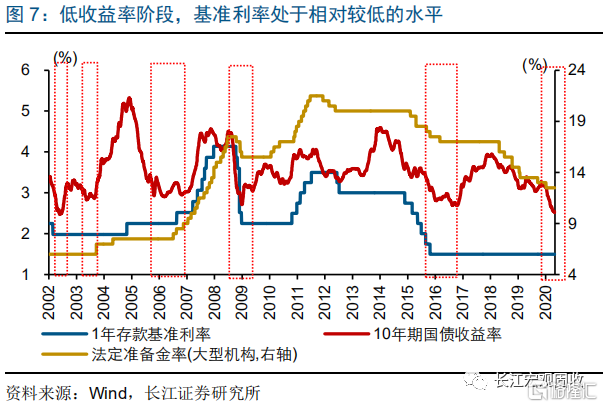

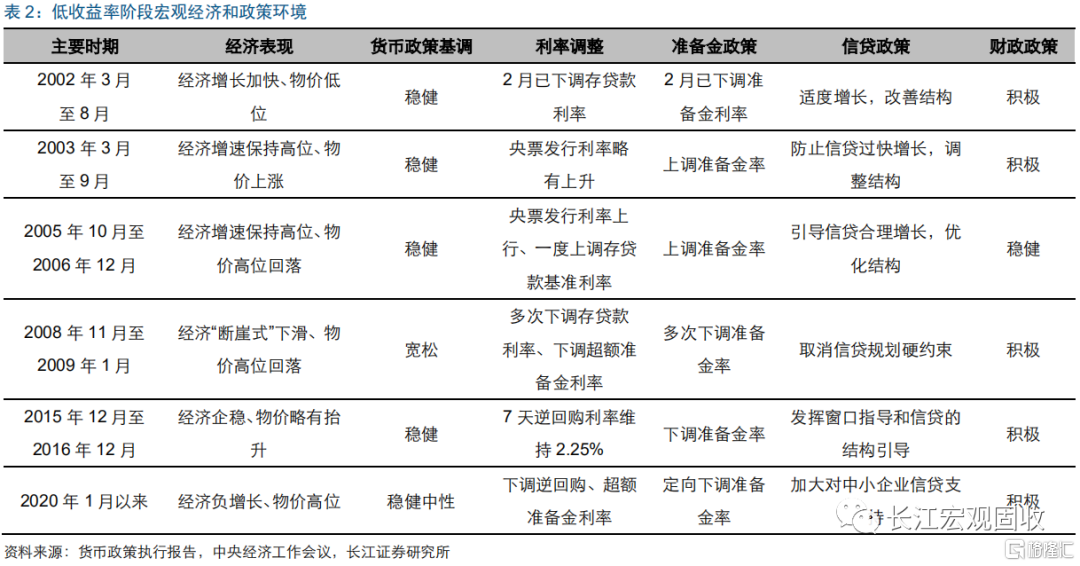

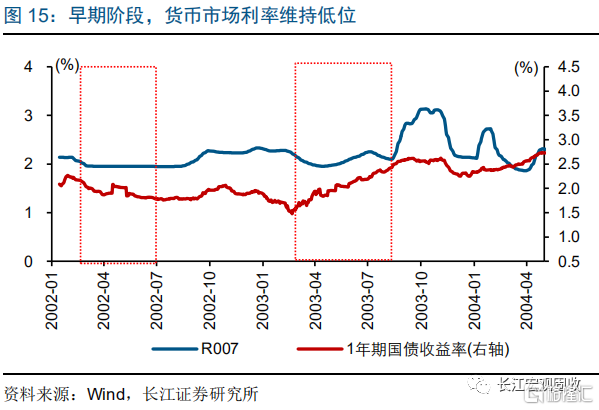

低收益率阶段的物价水平和政策利率多较低,但经济表现和政策思路不尽相同。历史上低收益率阶段,CPI在2%附近甚至更低水平,政策利率均处低位,R007多在2%左右。2008年之前的阶段,经济增速保持高位,货币操作跟随物价变化;2008年之后的阶段,货币宽松应对经济下行,但是整体政策思路有所不同。

低收益率的开启和终结,缘于基本面或货币预期变化,曲线最终多转向“熊陡”

低收益率,缘于基本面或货币宽松预期变化,前者也离不开货币的支持。2002年至2003年低收益率主要缘于物价变化,2008年低收益率由经济预期恶化引发,后续宽松的货币支持低收益率的延续。2005年至2006年、2016年及当前低收益率阶段,缘于货币的持续宽松,后2个阶段杠杆行为进一步压低收益率。

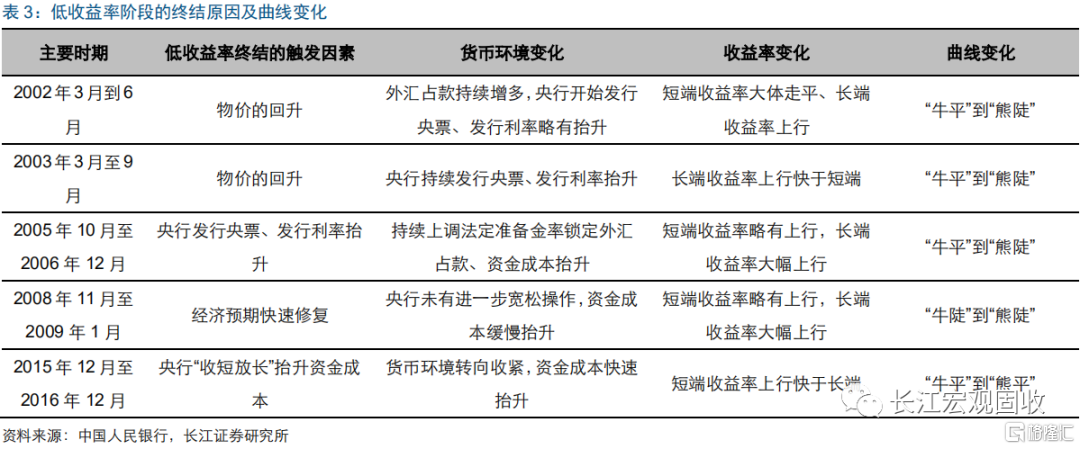

低收益率,也终结于基本面和货币预期反转,曲线多转向“熊陡”。2002年、2003年低收益率的终结,缘于物价回升,及随后的央票利率上行;2008年底经济预期快速反转推动长端收益率上行;2005年至2006年、2016年低收益率终结于央行引导资金成本上行,但后一阶段短端上行更快导致曲线转向“熊平”。

以史为鉴,当前低收益率阶段与2016年中较为类似,中期调整风险或在累积

当前债市环境,与2016年中存在诸多相似之处,曲线形态与2008年底较为类似。当前与2016年中,货币环境非常宽松、对基本面变化不敏感、杠杆行为凸显;曲线形态与2008年底较为类似,陡峭曲线或已部分反映经济修复预期。随着未来经济“修复式”反弹、宽松货币归回常态等,债市中期调整压力或上升。

中期来看,经济最差的阶段已经过去,货币进一步宽松空间也可能有限,或使得杠杆行为的风险累积,可能导致长端超预期上行。

风险提示:

1、海内外经济形势、地缘政治变化;

2、回溯过程中可能的偏误和遗漏。

报告正文

当前债市,对货币宽松预期消化较为充分、对基本面变化不敏感,使得传统分析框架对未来走势的指引意义下降。以史为鉴的分析,或可提供一定逻辑参考。

历史回眸,低收益率阶段与曲线变化

回溯历史,10年期国债收益率低于3%的阶段多发生在债券牛市后期,曲线多先“牛平”后“熊陡”,也曾出现过“牛陡”向“熊陡”转换等情况。

低收益率一般出现在牛市后期,曲线多平坦化

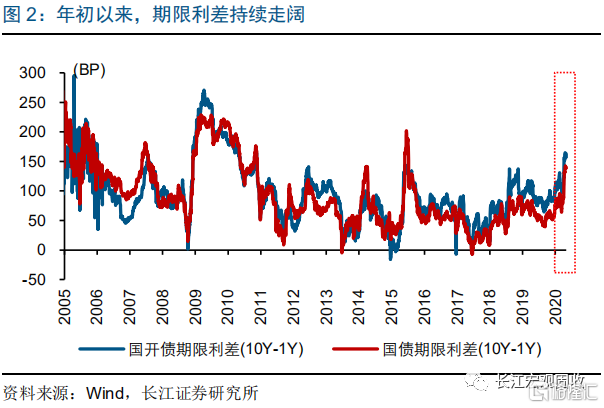

随着收益率大幅下行、屡创新低,大家对后续走势分歧加大,以史为鉴的分析或可提供一定参考。年初以来,债市震荡走强,收益率大幅下行,10年期国债收益率较去年底下行60BP至4月底的2.54%,一度下行突破2.5%、创2003年以来新低;短端下行幅度更大,1年期国债收益率下行122BP,推动期限利差大幅走阔。如此低的收益率水平使得大家对后续走势的担忧有所增加,而较高的期限利差又似乎提供了一定利差保护,导致市场分歧加大,回溯历史低收益率阶段宏观形势、市场演化或可提供一定参考。

如果以10年期国债收益率低于3%来划分低收益率阶段,2002年以来主要有6个时期,多出现在债券牛市后期。具体来看,低收益率阶段包括2002年3月至8月、2003年4月至9月、2005年10月至2006年底某些时段、2008年11月至2009年1月、2015年底至2016年底、2020年1月下旬以来。结合收益率后续变化情况来看,低收益率阶段多出现在债券牛市后期,但从低收益率出现到债市转熊的时间长短不一。

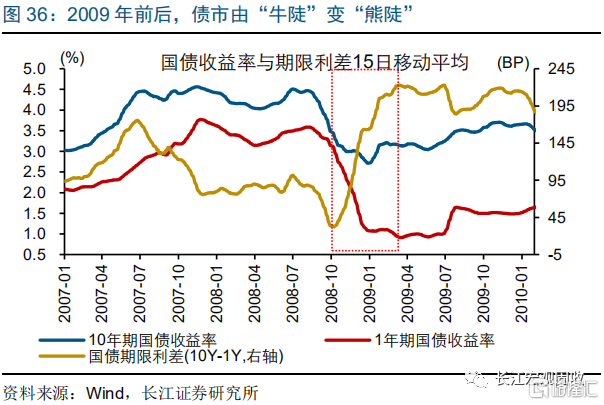

收益率阶段,收益率曲线多先“牛平”后“熊陡”,也曾出现过“牛陡”向“熊陡”转换等情况。2008年之前的三个低收益率阶段,期限利差均出现大幅压缩;随着债市走弱,期限利差又快速走阔。2008年底到2009年初的低收益率阶段,期限利差大幅收窄;随后长端收益率上行,推动曲线进一步陡峭化。2015年底到2016年底的低收益率阶段,期限利差多在60BP上下窄幅区间变化;债市转熊一段时间后,曲线进一步平坦化。2020年1月下旬以来,短端收益率下行快于长端,推动期限利差持续走阔。

物价和政策利率较低,但经济和政策思路不同

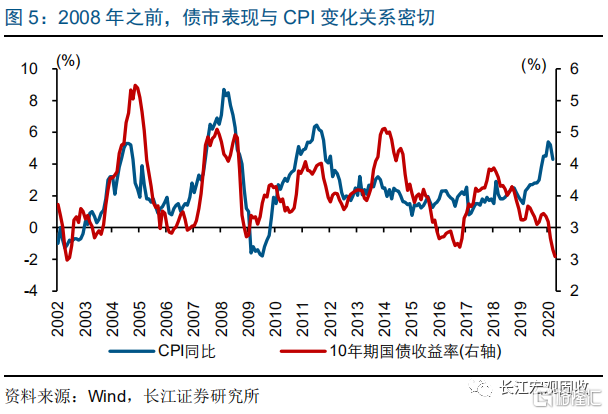

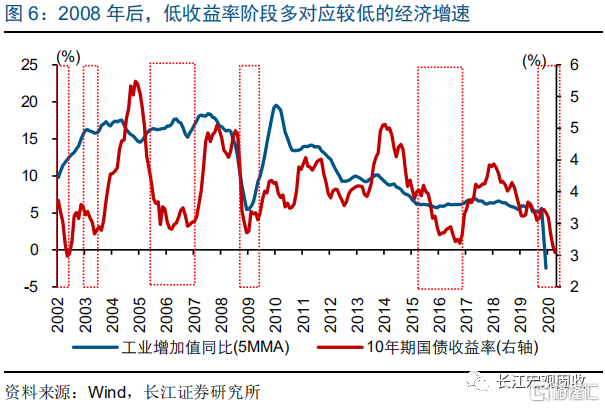

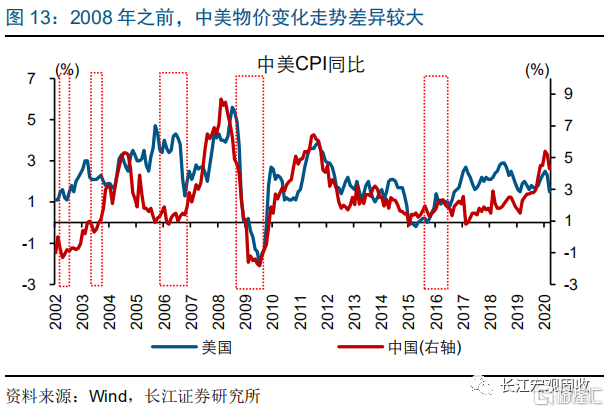

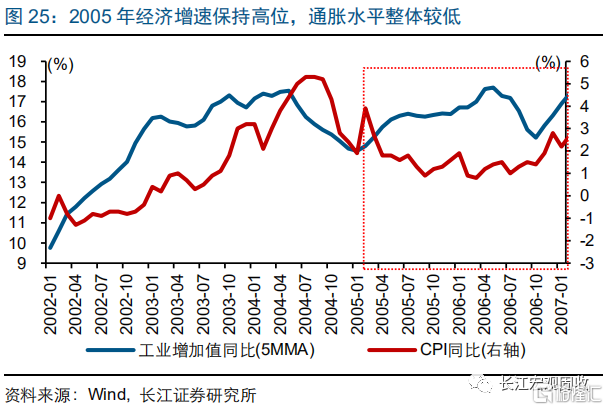

低收益率阶段物价水平多较低,2008年后对应较低的经济增速。回溯低收益率阶段物价变化,前5个阶段对应的CPI大部分时候都在2%左右、甚至明显低于2%,而当前阶段CPI持续在4%以上的高位。对应时期的经济表现,2008年之前经济保持较高增长,与长端收益率变化关联较弱;2008年之后,低收益率阶段多对应较低的经济增速,2008年和当前均出现经济增速“断崖式”回落。

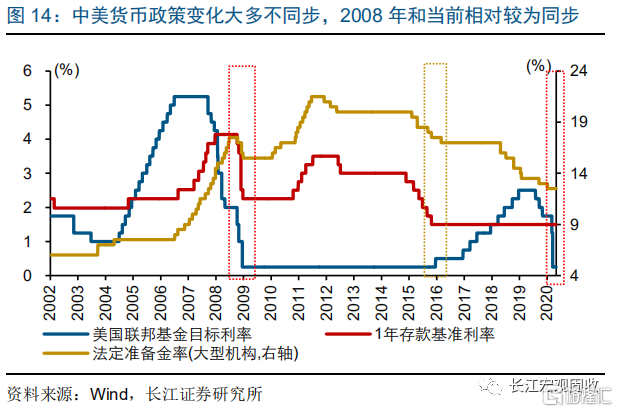

低收益率阶段,主要政策利率均处于相对较低的水平,但政策工具调控手段和方向不尽相同。低收益率阶段,1年期存款基准利率大多时候在1.50%-2.52%变化;1年期央票发行利率均值多低于2.8%,对应货币政策基调以稳健为主,但在货币工具操作方式和方向上不尽相同。2003年和2006年低收益率阶段,央行引导央票发行利率上行、上调法定准备金率,2006年还上调基准利率;其余几个阶段,央行多降准降息,2015年逆回购常态化操作后,逆回购利率作为政策利率的指引作用明显增强。

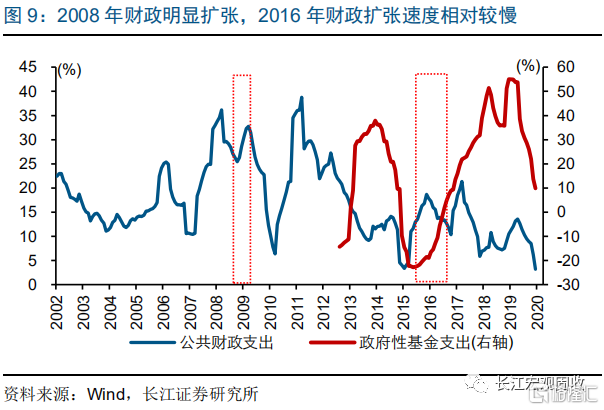

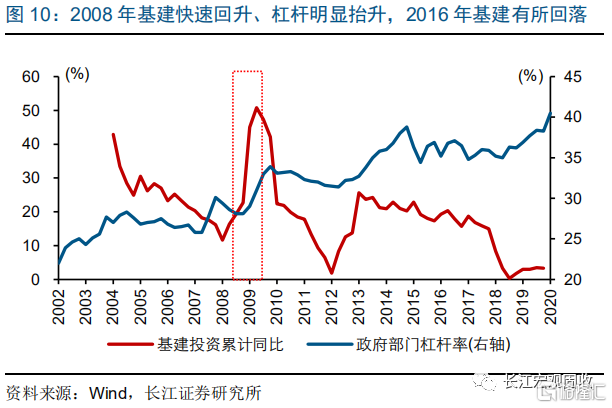

低收益率阶段,财政政策多为积极基调,但不同阶段政策思路大为不同。2002年以来的6个低收益率阶段,只有2005年至2006年中央定调财政为稳健,其余阶段均为积极的财政政策,但对应政策思路不同。2002年至2003年经济处于上升期,也带来较强的基础设施建设需求;2008年金融危机后,财政明显扩张,基建投资加快、带动经济快速回升;2016年基建增速依然保持相对高的增长,但侧重新型基建,政策重心已转向“调结构”;当前逆周期调节以托底为主,兼顾稳增长、调结构和防风险之间的平衡。

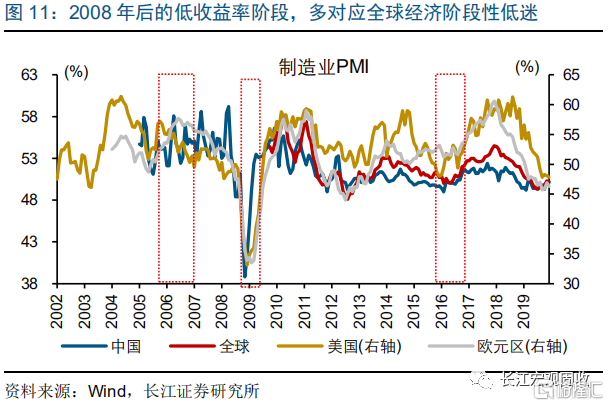

此外,低收益率阶段对应的外部环境,早期景气较高、2008年后多对应经济低迷,货币环境存在差异。2008年之前的3个低收益率阶段,正处于加速全球化的阶段,主要经济体景气均较高;2008年以来的3个低收益率阶段,均处于经济低迷到修复的过程,但节奏上略有不同,使得货币政策操作存在一定差异。例如,2015年至2016年低收益率阶段,美国已在2015年底开启加息周期,我国货币环境仍处于持续宽松阶段。

低收益率,不同的时期、不同的驱动

低收益率阶段,2008年之前多缘于物价和经济基本面预期变化,货币宽松的配合也有利于低收益率的延续;2008年后的低收益率,主要缘于货币的持续宽松。

早期低收益率,多缘于物价和经济基本面变化

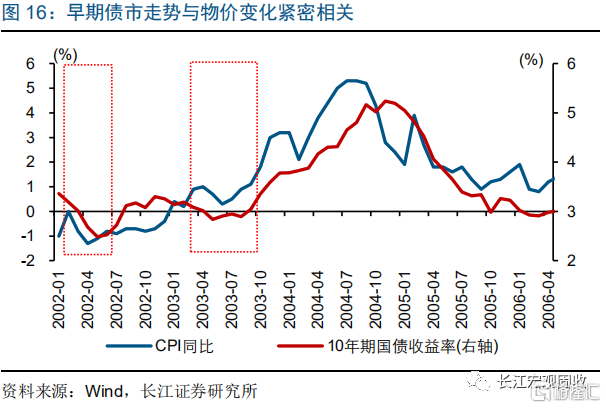

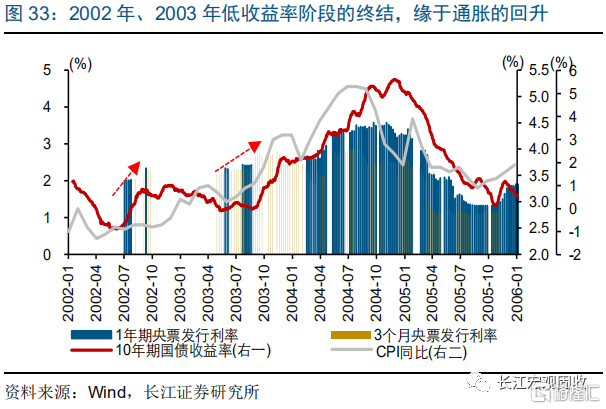

2002年、2003年低收益率阶段,或主要缘于物价变化对市场预期的影响。随着我国贸易盈余增多,2002年开始外汇占款持续增加、基础货币供应被动增多;这使得2002年至2003年的货币市场利率持续维持低位,收益率也处于较低水平。这个阶段的债市,是典型的物价变化驱动,长端收益率与CPI变化趋势较为类似;2002年2月开始的物价持续收缩带动长端收益率下行,2003年对通胀担忧的阶段性缓解也带来收益率下行。

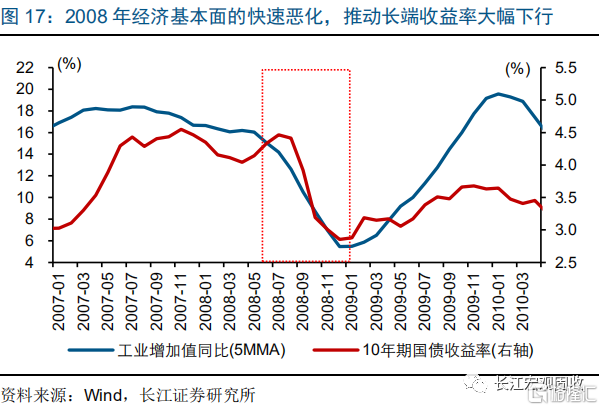

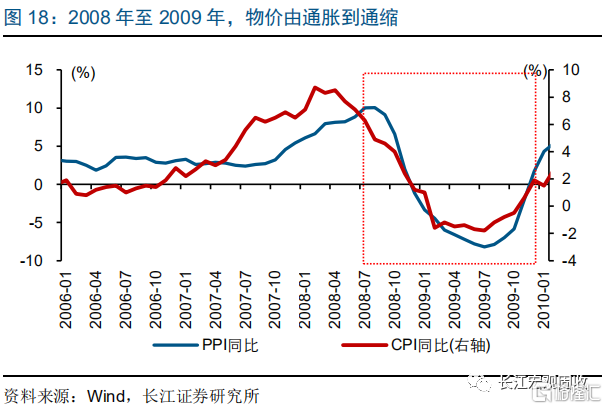

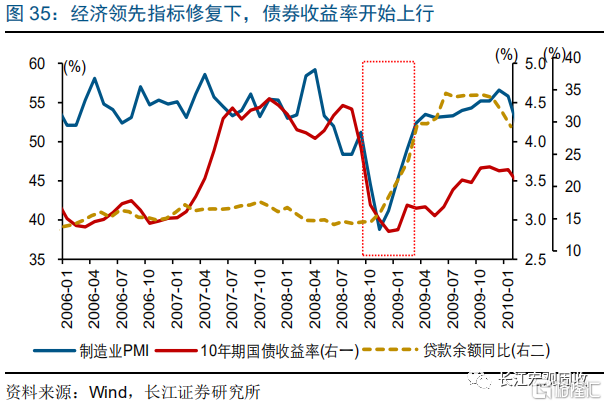

2008年低收益率阶段的开启,缘自经济基本面的快速恶化。2008年上半年,经济整体延续了上一年的过热状态,GDP增速保持两位数增长,工业增加值同比增速也在15%以上,通胀持续走高,2月CPI同比甚至高达8.7%,创造了1997年以来的最高点。8月之后,美国金融危机的影响开始显现,随着出口增速大幅回落,经济增速“断崖式”下滑,经济预期快速恶化,带动10年期国债收益率快速、大幅下行。

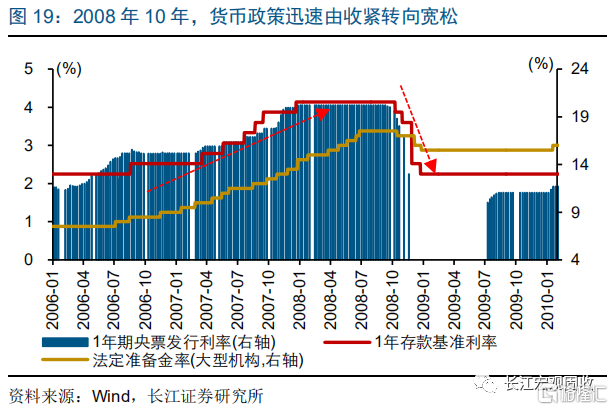

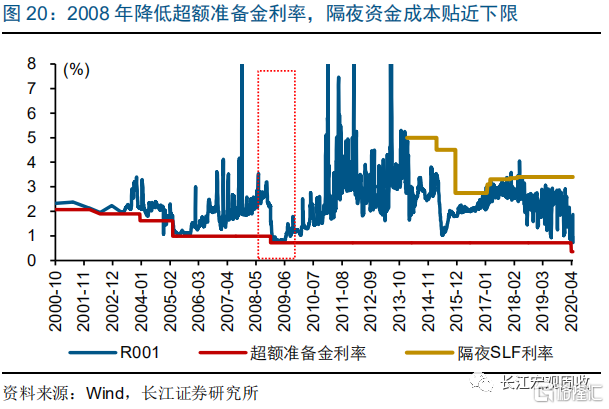

2008年低收益率的延续,也离不开持续宽松货币环境的支持。为应对经济过热,2008年前3个季度央行连续提高法定准备金率,直到金融危机对国内的影响明显显现后,货币政策才迅速转向宽松。2008年4季度,央行4次降低存款基准利率、3次下调准备金率,先引导央票发行利率下行、后暂停央票发行,还时隔多年下调超额准备金利率,使得货币市场利率降至利率走廊最低下限,进一步推动10年期国债收益率下行。

2008年低收益率的延续,也离不开持续宽松货币环境的支持。为应对经济过热,2008年前3个季度央行连续提高法定准备金率,直到金融危机对国内的影响明显显现后,货币政策才迅速转向宽松。2008年4季度,央行4次降低存款基准利率、3次下调准备金率,先引导央票发行利率下行、后暂停央票发行,还时隔多年下调超额准备金利率,使得货币市场利率降至利率走廊最低下限,进一步推动10年期国债收益率下行。

与2008年类似,始于2010年和2011年的债牛也主要由经济基本面变化触发,但缺少宽松货币的配合,收益率下行受掣肘。除2008年外,经济基本面预期的恶化催生的债券牛市还包括2010年、2011年至2012年。2010年上半年典型的经济回落、通胀上行阶段,长端收益率跟随经济回落而下行,但通胀上行掣肘了货币宽松,短端资金成本仍处于上行通道。2011年至2012年经济回落、货币转向宽松,但银行表外业务的扩张,及对通胀回升的担忧,可能对货币政策操作形成一定掣肘,导致短端资金成本回落受阻。

近年来低收益率,与货币持续宽松等紧密相关

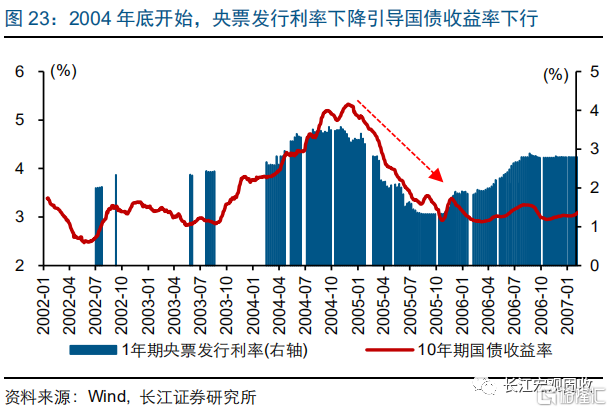

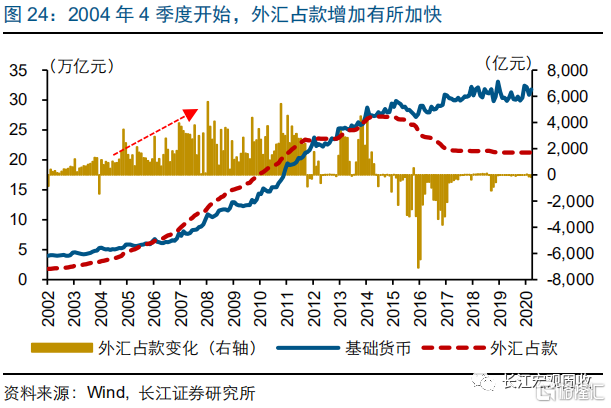

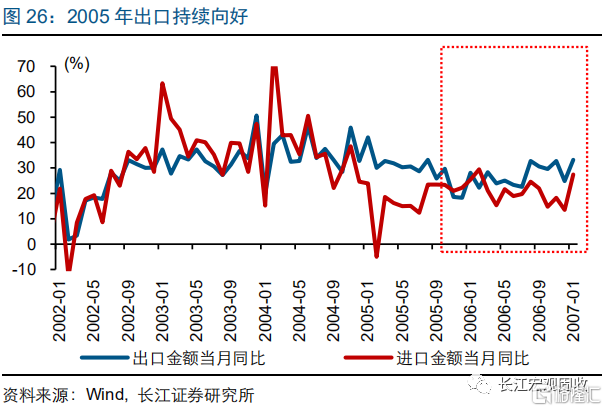

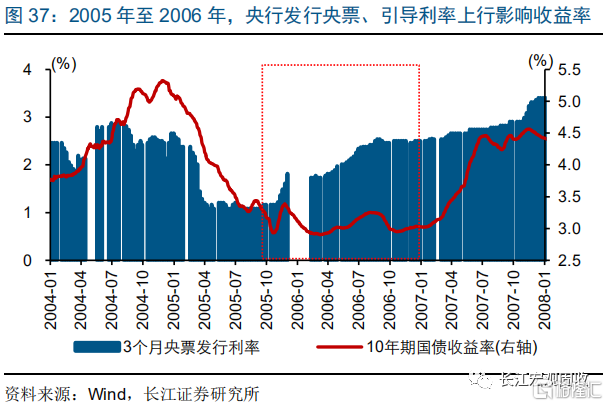

2005年至2006年底的低收益率阶段,主要缘于央票发行利率的引导,及大量基础货币的被动供应。随着外汇占款的明显增多,央行开始频繁发行央票,2004年11月引导央票发行利率下行,10年期国债收益率也随之开始下行。2005年上半年,央行继续引导央票发行利率下行,成为债市走势核心驱动;7月之后,央票发行利率保持稳定,10年期国债收益率基本处于阶段性底部区间震荡。与此同时,经济增速保持高位、通胀水平整体较低,出口持续向好推动外汇占款持续、大幅累积,基础货币被动供应增多,使得债券收益率在低位维持较长时间。

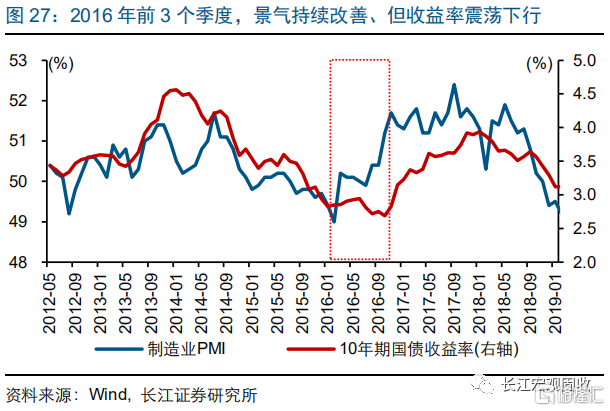

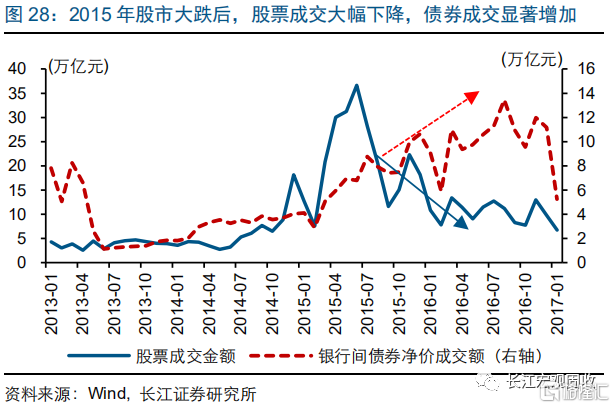

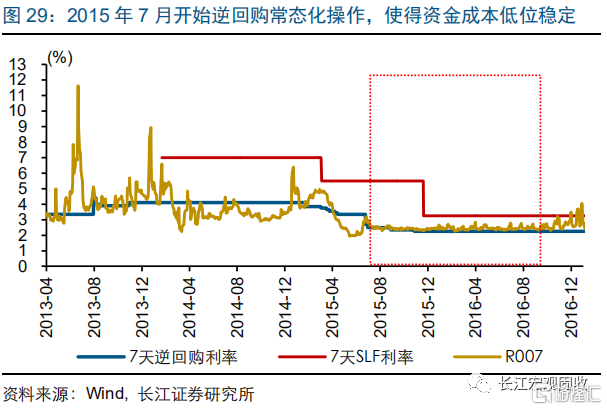

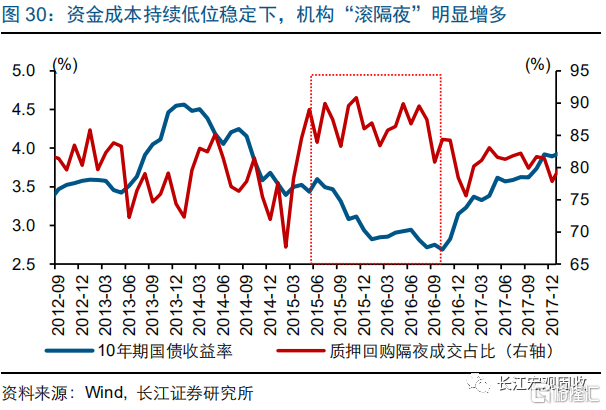

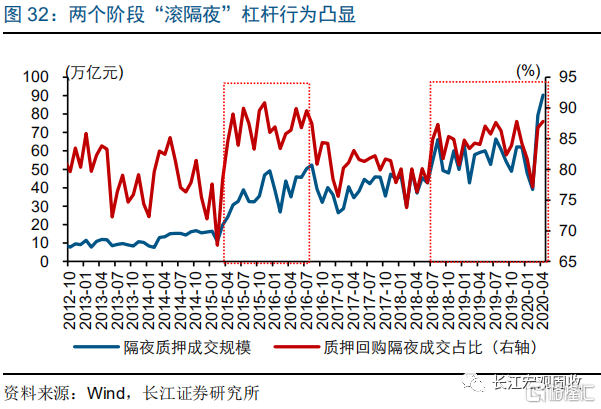

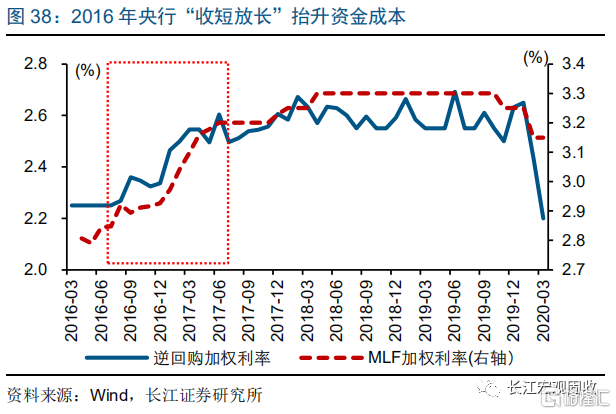

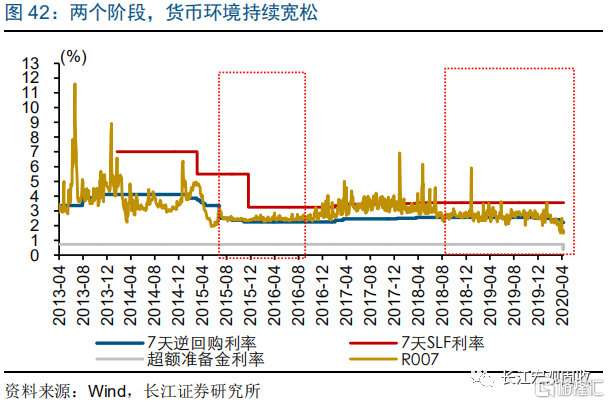

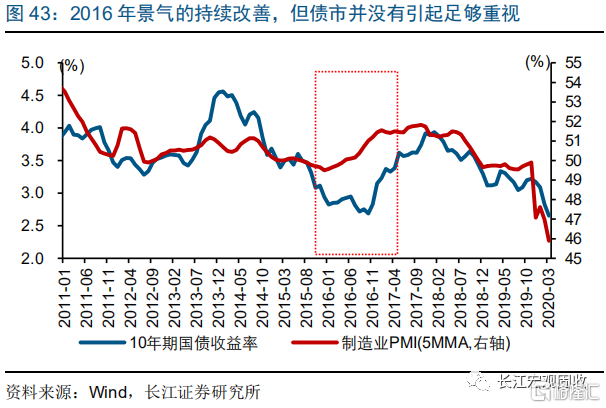

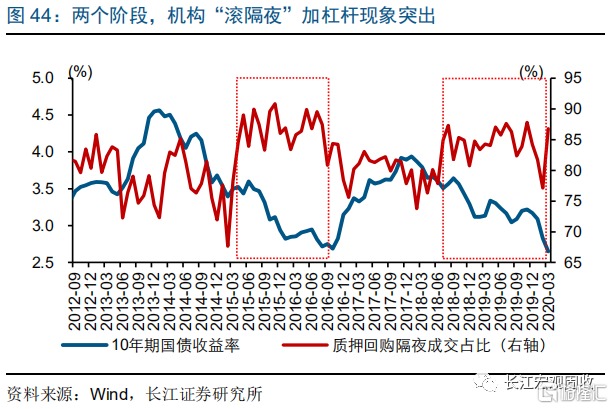

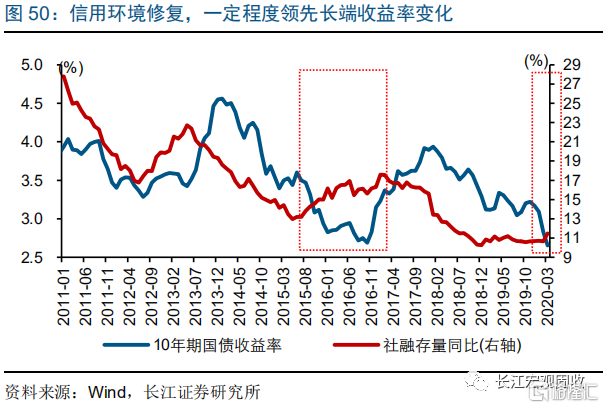

2015年至2016年的低收益率阶段,与货币持续宽松、机构杠杆行为推动收益率下行密切相关。始于2014年初的债券牛市,最初由经济基本面的恶化开启,随后货币环境转向宽松也为债市持续走强创造条件。2015年上半年多处于震荡阶段,年中股市大跌后,流向债市资金增多,推动债市继续走强;同时,央行降准降息、进行逆回购常态化操作,维持短端资金成本低位稳定。这种环境下,机构“滚隔夜”的杠杆行为明显增多,导致债市表现对经济基本面变化不敏感,两者走势出现明显背离。

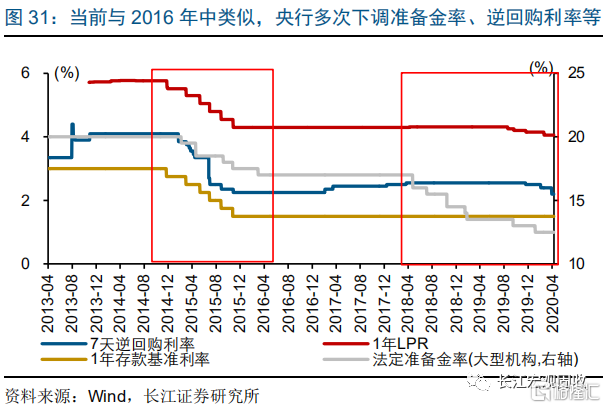

当前低收益率阶段,与2016年中较为类似,缘于货币持续宽松,及杠杆行为对收益率水平的进一步压降。疫情背景下,市场对经济基本面预期的快速恶化,引发10年期国债收益率在1月下旬开始下行突破3%;随后货币宽松加码,先后下调逆回购、法定准备金率和超额准备金利率,推动收益率屡创新低。在报告《债市的“十字路口”?》中,我们指出当前债市环境,与2016年年中前后存在诸多相似之处,包括货币环境非常宽松、杠杆行为凸显、对基本面变化不敏感等相同点。

鉴往知今,当前低收益率或面临调整

历史上低收益率阶段的终结,多缘于基本面和货币环境预期变化;大部分时候曲线最终转向“熊陡”,只有2016年转向“熊平”。

低收益率的终结,缘于基本面和货币预期变化

2002年、2003年低收益率阶段的终结,缘于物价的回升,及随后的货币操作;曲线从“牛平”转向“熊陡”。早期债券收益率与CPI变化趋势较为类似,2002年5月以来CPI同比连续抬升,引起当局对通胀的关注,发行央票回收部分基础货币,长端收益率也随之明显上行,曲线从“牛平”转向“熊陡”。2003年债券市场也有类似驱动,但短端收益率变化略有不同,2003年1季度就已开始逐步上行,而2002年走势相对平稳。

2008年低收益率阶段的终结,缘于经济预期快速反转,收益率曲线从“牛陡”到“熊陡”。金融危机对国内经济影响显现后,稳增长政策迅速落地,货币政策由收紧转向宽松、并取消信贷额度约束,中央推出一揽子刺激计划,基建投资和信贷增速均显著回升。这种背景下,经济预期快速修复,带动长端收益率开始上行;而货币宽松下短端收益率持续维持低位,使得曲线在长端带动下由“牛陡”变为“熊陡”。

2008年低收益率阶段的终结,缘于经济预期快速反转,收益率曲线从“牛陡”到“熊陡”。金融危机对国内经济影响显现后,稳增长政策迅速落地,货币政策由收紧转向宽松、并取消信贷额度约束,中央推出一揽子刺激计划,基建投资和信贷增速均显著回升。这种背景下,经济预期快速修复,带动长端收益率开始上行;而货币宽松下短端收益率持续维持低位,使得曲线在长端带动下由“牛陡”变为“熊陡”。

2005年至2006年、2016年低收益率阶段的终结,缘于货币政策的收紧;但曲线变化不同,前者“熊陡”、后者“熊平”。这两个低收益率阶段,CPI波动较小、均在2%左右窄幅变化,但货币政策操作引导短端资金成本抬升,2005年至2006年主要通过发行央票、并引导发行利率上行,2016年主要通过逆回购的“收短放长”抬升资金成本。但货币供应方式变化下,2016年短端资金成本上升较快,导致短端收益率上行幅度大于长端,曲线出现“熊平”;而2006年之后通胀回升带动曲线“熊陡”。

随着经济和货币预期修正,债市中期风险上升

回溯历史,当前债市环境,与2016年年中前后较为类似,以此作为参考或可为提供一定的逻辑启示。在报告《债市的“十字路口”?》、《债市“十字路口”:我们为何选2016年中作参考?》中我们指出,当前债市与2016年年中前后存在三大相同点,即货币环境非常宽松、对基本面变化不敏感、杠杆行为凸显;但是,宏观经济形势、去杠杆政策思路和外部环境不同。相同的地方可以提供类似的逻辑参考,不同的地方为当前市场的分歧提供一定解释。

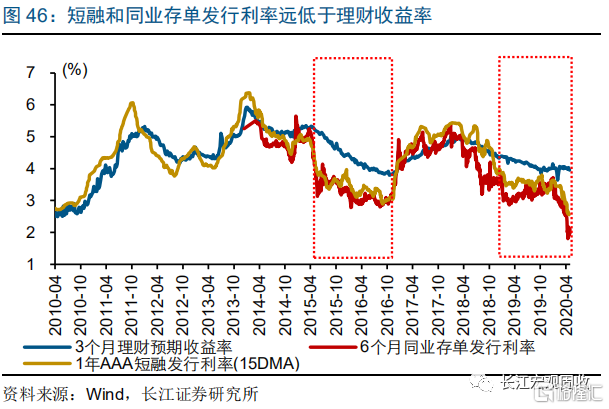

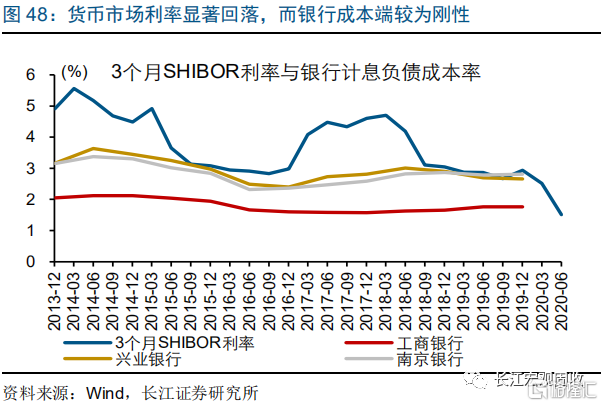

当前货币环境非常宽松、历史罕见,部分资金存在“空转”的可能。2月以来,货币市场利率大幅回落,3个月SHIBOR从1月底的2.86%回落至4月底的1.4%,持续近2个月低于7天逆回购利率;R007也持续低于7天逆回购利率,R001逼近利率走廊最低下限的超额准备金利率。实体融资需求偏弱下,资金滞留在金融体系,对金融资产的投资需求明显增加,推动各类固收类资产收益率快速下行,6个月同业存单发行利率降至2%左右,1年AAA短融发行利率最低降至1.64%,均远低于3个月理财预期收益率接近4%的水平。类似现象在2015年至2016年也曾出现,当时资金在金融同业空转,使得同业资管产品规模快速扩张,层层嵌套加杠杆行为突出,导致金融风险持续累积。

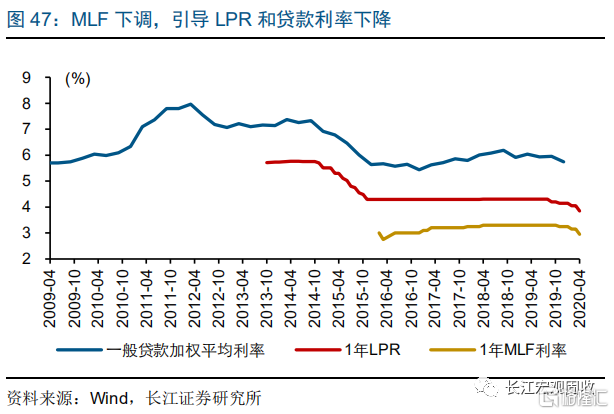

这种现象并非常态,但市场对货币环境理解或存在一定偏差;货币政策旨在是通过降低市场利率、引导融资成本下降,同时加大对中小企业信贷支持。持续宽松的货币环境,使债市形成路径依赖;疫情下的货币对冲加码,进一步强化宽松预期。但货币政策重心在信用端,下调MLF等利率,通过货币市场传导至银行负债端等,进而引导融资成本下降;同时,通过定向降准等,加大对中小企业融资支持,帮助托底经济和稳定就业。

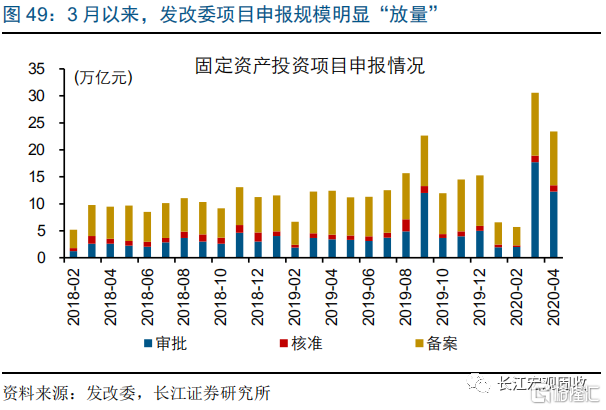

未来经济的“修复式”反弹,及非常宽松的短端资金回归常态等,可能对债市表现产生影响。2月中旬疫情平复以来,经济活动已开始逐步修复,生产和需求端均有所修复;同时,稳增长措施加码,中央引导各地加快存量项目开工、新增项目储备。伴随经济活动继续恢复、稳增长效果逐步显现,未来1-2个季度经济或将出现“修复式”反弹。随着经济基本面和货币政策预期的修正,债市面临的中期调整概率或在上升。

中期来看,疫情干扰下经济预期最差的阶段或已经过去,货币进一步宽松加码空间也有限,或使得杠杆行为本身的风险持续累积。结合经验来看,当前曲线“牛陡”或已部分反映对未来经济修复的预期,如果经济预期修复较快,或使得曲线直接转向“熊陡”;如果货币环境出现明显变化,也不排除曲线“熊平”的可能。

通过以上分析,我们发现:

(1)低收益率阶段多出现在牛市后期,曲线多先“牛平”后“熊陡”,也曾出现“牛陡”转向“熊陡”等情况。以10年期国债收益率低于3%来划分低收益率阶段,2008年前出现过3个低收益率阶段、曲线“牛平”转向“熊陡”,2008年至2009年低收益率阶段曲线“牛陡”转向“熊陡”,2016年“牛平”转向“熊平”。

(2)低收益率阶段的物价水平和政策利率多较低,但经济表现和政策思路不尽相同。历史上低收益率阶段,CPI在2%附近甚至更低水平,政策利率均处低位,R007多在2%左右。2008年之前的阶段,经济增速保持高位,货币操作跟随物价变化;2008年之后的阶段,货币宽松应对经济下行,但是整体政策思路有所不同。

(3)低收益率,缘于基本面或货币宽松预期变化,前者也离不开货币的支持。2002年至2003年低收益率主要缘于物价变化,2008年低收益率由经济预期恶化引发,后续宽松的货币支持低收益率的延续。2005年至2006年、2016年及当前低收益率阶段,缘于货币的持续宽松,后2个阶段杠杆行为进一步压低收益率。

(4)低收益率,也终结于基本面和货币预期反转,曲线多转向“熊陡”。2002年、2003年低收益率的终结,缘于物价回升,及随后的央票利率上行;2008年底经济预期快速反转推动长端收益率上行;2005年至2006年、2016年低收益率终结于央行引导资金成本上行,但后一阶段短端上行更快导致曲线转向“熊平”。

(5)当前债市环境,与2016年中存在诸多相似之处,曲线形态与2008年底较为类似。当前与2016年中,货币环境非常宽松、对基本面变化不敏感、杠杆行为凸显;曲线形态与2008年底较为类似,陡峭曲线或已部分反映经济修复预期。随着未来经济“修复式”反弹、宽松货币归回常态等,债市中期调整压力或上升。

(6)中期来看,经济最差的阶段已经过去,货币进一步宽松空间也可能有限,或使得杠杆行为的风险累积,可能导致长端超预期上行。

注释:[1]截至2020年4月底。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员