作者:李迅雷

来源:李迅雷金融与投资

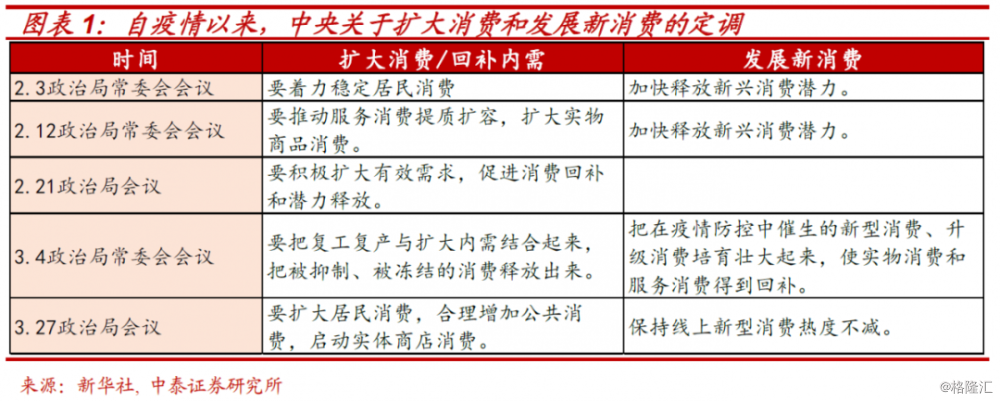

今年以来,新冠疫情全球不断扩散,海外资本市场波动明显加大背景下,政策将采取何种手段进行对冲?一直是市场关注的话题。我们梳理了2月3日至今,五次政治局常委会会议和两次政治局会议中关于“宏观政策调节”的内容,其中,“促进消费回补和潜力释放”一直是重点强调的内容,而“培育新型消费”又是扩大消费中最重要的“着力点”之一。

近期杭州、南京、宁波等城市率先试点发放消费券或是扩大消费最具代表性的政策。但消费券的提振作用和“乘数效应”几何?特别是消费券发放下,哪些行业和公司短期受益弹性最大,且中长期也会乘势崛起?是投资者最为关心的问题。

作为文化上高度同源,发展模式和路径上较为相似,且同一历史时期下,有着高度相似的“人口变迁结构”的日本,一直是中国消费周期变化研究中最具借鉴意义的“范本”。特别是,1999年日本刺激消费发放的消费券,是作为过去20年里,唯一全国范围内发放消费券以刺激消费的案例(2009年我国杭州对67万人发放消费券,而成都主要针对34万低保或重点优抚对象发放的消费券,样本量太小使得对相关行业和公司的影响难以量化)。从刺激效果来看,1999年日本消费券政策对不同行业的“乘数效应”具有明显差异。这背后决定这种“乘数效应”背后的驱动因素是什么,尤其值得深入研究。

一、1999年日本消费券的启示——“效果”与“初衷”的反差

1.1 1999年日本消费券提振效果最大的是半耐用品

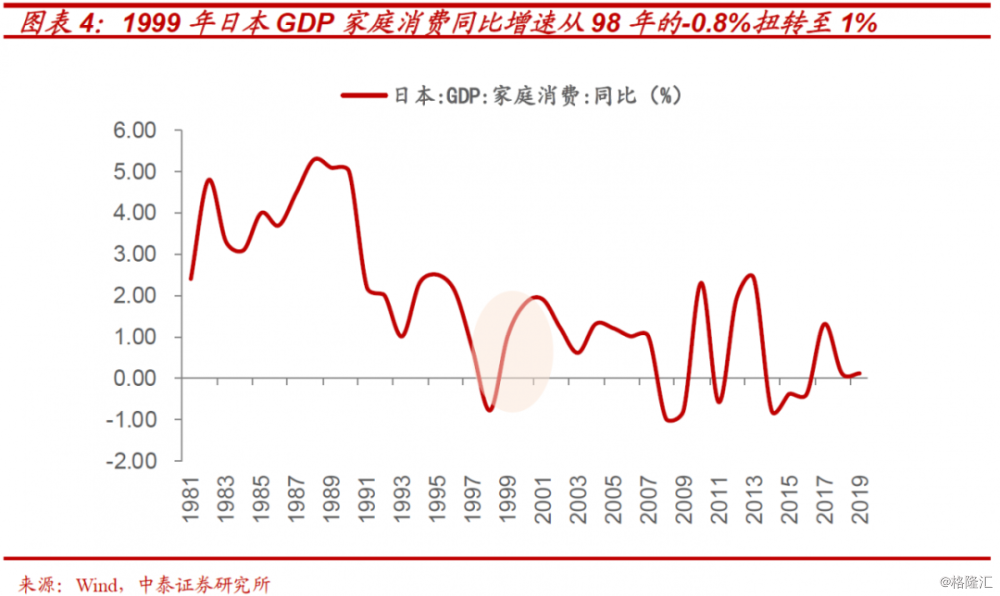

20世纪90年代初期,日本房地产泡沫的破裂沉重打击日本经济,并引发了严重的财政危机。叠加1997年东南亚金融危机冲击下,日本三洋证券、山一证券及德阳城市银行等金融机构倒闭。至1998年,日本经济增速连续六年滑坡,房地产及金融市场的财富效应逐渐消失。特别是,1980年代日本的“制造业立国”的高光时刻不再,1997年亚洲金融危机的冲击加速了日本经济与国民消费的进一步走弱。由于消费在经济增长中的贡献越来越大(1995-98年国民消费对日本GDP增长的平均贡献率为51%),使得刺激消费的呼声在朝野越来越大。

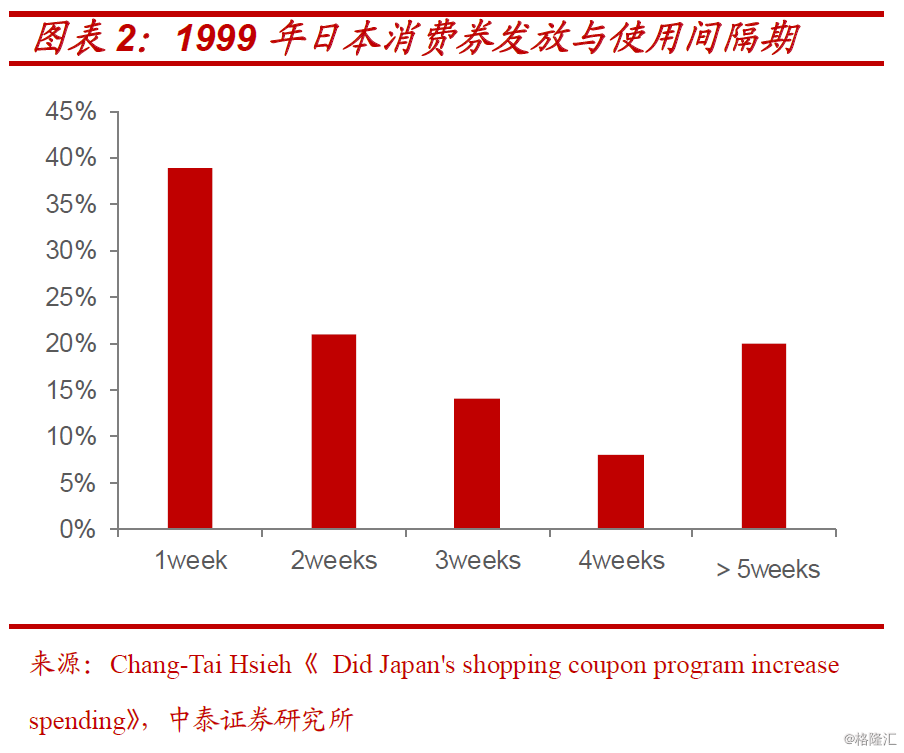

1999年3月日本政府为了刺激消费,向特定的人群(主要为15岁以下儿童、65岁以上老人)发放了名为“地域振兴券”的消费券:每人发放2万日元(约合200美元,使用期限6个月)。消费券面值1000元,总计发放额6124亿日元。从消费券发放的结果来看,约有3107万人(总人口占比25%)领取“地域振兴券”。

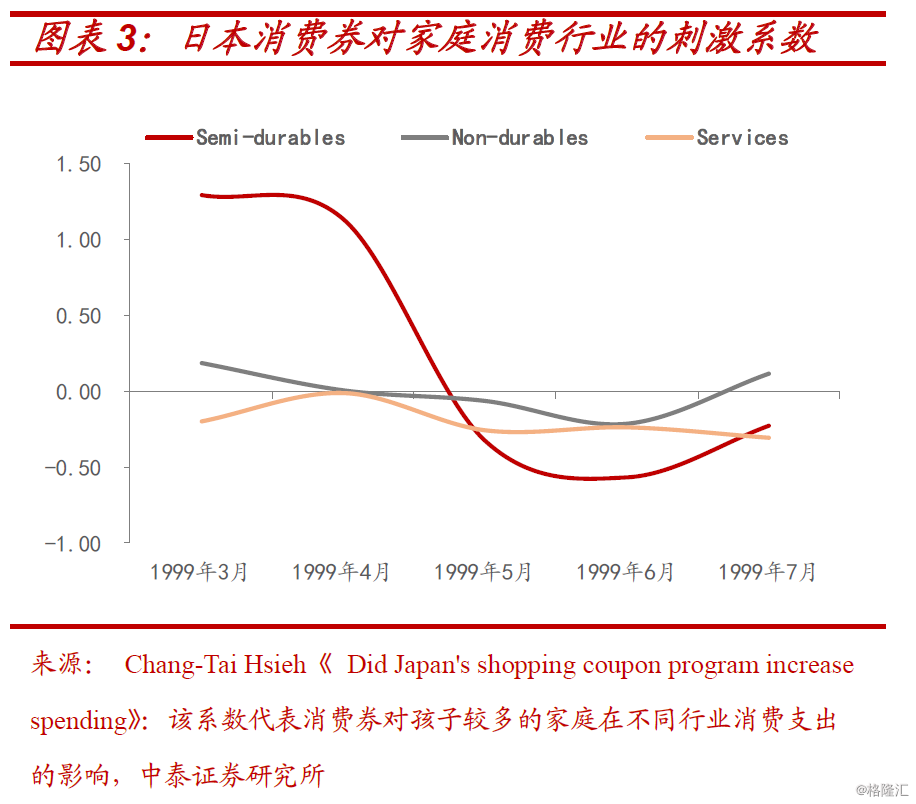

2010年,芝加哥大学经济学教授Chang-Tai Hsieh等人发表在国际一流经济学期刊《Journal of Public Economics》中的一篇关于1999年日本消费券的学术文章《DidJapan's shopping coupon program increase spending?》中,用1999年与1990-98年的家庭消费支出数据作对比研究,结果表明:消费券增加边际消费倾向20%-30%,且仅对半耐用品消费短期提振效果明显,服务消费及必需消费影响较小。

从消费券的刺激效果上看,我们认为,有以下几点“预期差”:

1)首先,消费券在发放的过程中,对整体居民家庭消费有明显的提振作用,阶段性的扭转了居民消费持续下行的趋势。1999年日本GDP家庭消费同比增速从98年的-0.8%扭转至1%。一般家庭获得的优惠券价值为家庭月收入的7-8%,消费券对于居民消费支出额外提高10%。尽管2000年,伴随消费券发放结束,居民消费增速亦有所回落,但始终没有跌破消费券发放前增速的低点。这说明消费券没有提前透支消费需求,反而在一定程度上有效刺激需求的回暖。

2)更重要的是,消费券对不同细分行业的消费品影响差异十分明显,这种差异与政策“初衷”并不一致:

从政策初衷看,日本99年全国发放消费券的目的主要有两个:从宏观上看,日本政府发放消费券的目的在于扭转消费持续低迷的趋势,并以此提振经济。如果从这个目的出发,消费品中与经济增速关联度最大的,诸如:汽车和家电等耐用品消费,理应是政策希望提振的重点;

从发放方式和社会治理看,日本政府发放消费券的对象主要是15岁以下儿童、65岁以上老人,希望减轻上述家庭的负担,并改善老幼人群的处境。如果从这个目的出发,消费品中与老人和儿童消费关联度最大的,诸如:药品,母婴等必需消费品,以及涉及上述人群生活的服务消费,直观上应是政策希望刺激的重要着力点。

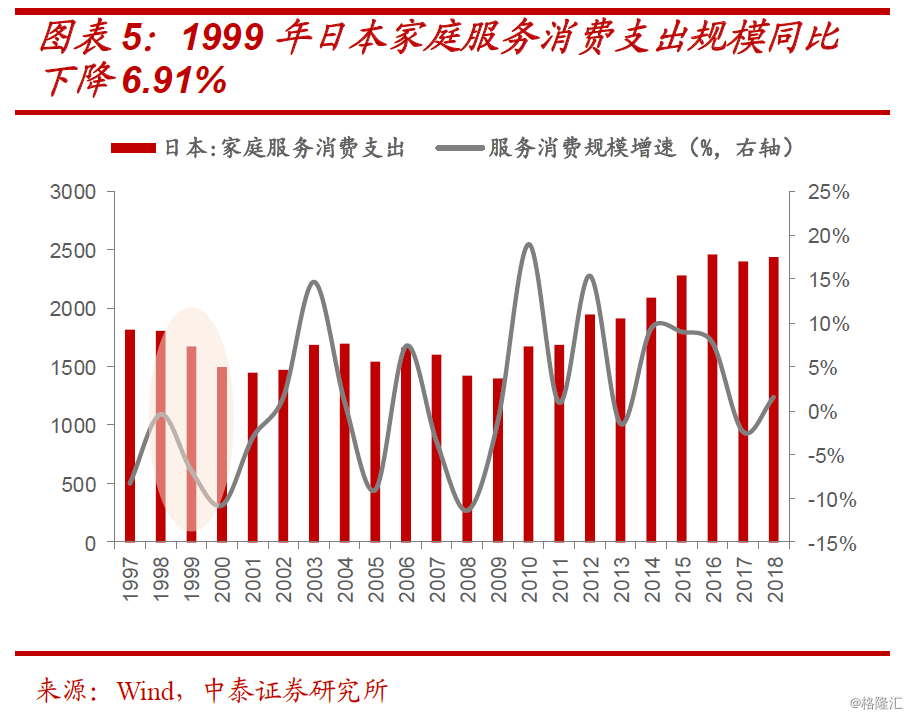

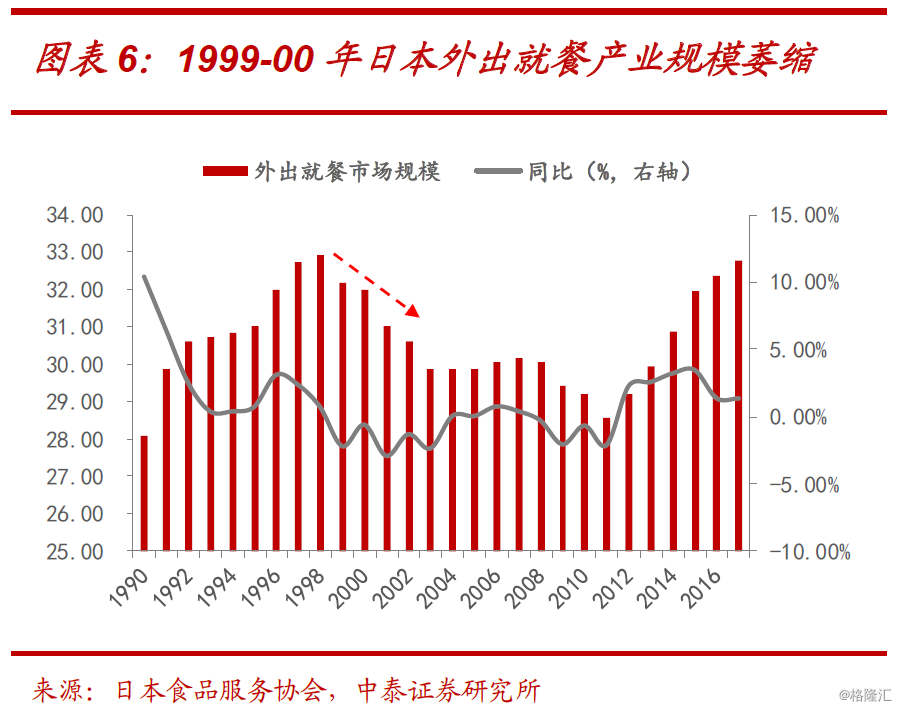

从实际效果看,消费券有效期内,对诸如:汽车、家电等耐用品消费消费品提振作用并不明显。同时,服务消费反而因为“额外的收入”出现了明显下降:1999年日本家庭服务消费支出规模同比下降6.91%,外出就餐服务市场也出现了2%的萎缩。

3)消费券在有效使用期内,仅对半耐用品消费有明显的正向刺激作用。Chang-Tai Hsieh在研究中所划分所谓的半耐用品包括:服装,体育用品,电子游戏,电脑硬件软件,书籍。从直观上看,上述消费品既与宏观经济直接提振作用挂钩不甚紧密,又不是65岁老人或15岁以下儿童消费的重点,似乎是消费券辐射不到的“黑色地带”。然而,关于消费券刺激效果的研究表明:消费券的提振使得家庭半耐用品消费支出增加30%。

1.2 1999年是日本新消费品类公司崛起的“拐点”

更重要地,这种消费券对不同消费品行业截然不同的影响程度,从细分行业和公司等中微观角度看更加明显。消费券的影响不仅体现在相关细分行业在政策刺激下的短期提振,更体现在对中长期行业形态的加速重塑。我们认为, 90年代中后期,一批“穿越周期”的消费公司亦或是顺应了这一大趋势变化的产物。

在过去30年的经济低增长中,日本股市涨幅表现前20名的个股涵盖9只“穿越周期”的消费股。而其中诸多公司崛起的“质变拐点”发生在99年消费券发放前后。

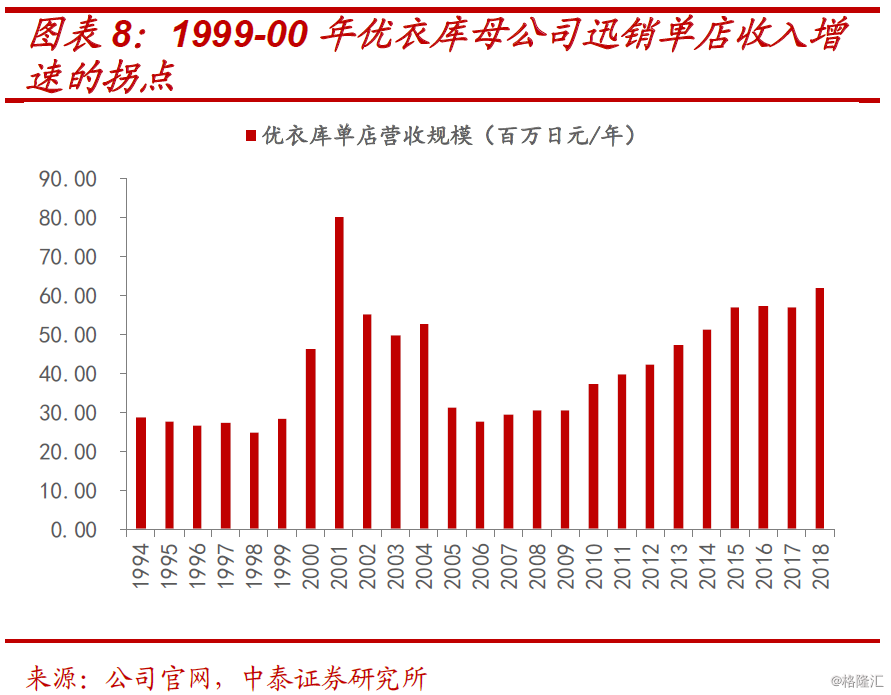

比如:优衣库(母公司为迅销)在1999-00年期单店收入增速迎来爆发式增长的拐点,增速达到67%;同时,这种单店收入的增长态势,在消费券发放结束之后的5年内(01-04年),仍然继续维持。最终奠定了优衣库在日本休闲时尚服饰中第一品牌的霸主地位。

以高性价比商品“百元店”为主打的大创产业基本也遵循了优衣库同样的成长路径,其营收规模从1997年不到500亿日元,在1999年迎来增速达到70%的爆发式增长“拐点”,在之后3年,保持了快速成长态势,最终在2002年成为营收规模达2600多亿日元的时尚杂货铺行业的龙头。

我们认为,诸多日本新消费品类的经营“拐点”时间与日本消费券发放时间高度重合,不是偶然的。这意味着,这些细分行业受消费券刺激的“乘数效应”要比一般行业大得多。这种“乘数效应”或是由日本社会与消费结构的内生变化趋势所决定的。

二、消费券“乘数效应”的背后——世代人口与消费的“迁徙”

中长期宏观视角下,消费的影响因素主要是收入、物价及人口结构。从更本质的角度看,人们的消费能力和消费意愿是决定消费最核心变量。我们在上篇报告《中国进入第四消费时代了吗?》详细分析了中日经济发展红利背后,驱动消费能力提升的“财富效应”。

而本文我们将聚焦影响消费的另一面:人口结构变化下,不同世代人群的消费意愿、行为的变迁。我们认为,消费的内核是人的效用,消费习惯是人与人关系的显性表达。人口结构中“峰值”的变化展现出的是巨大消费需求的起落,同时,消费主力人群在不同人生阶段的消费倾向变化,应运而生了众多伟大的消费品龙头企业。我们以此为出发点, 从世代人群内生的消费趋势角度,试图寻找日本99年消费券刺激结果与“初衷”不同的原因。

2.1 世代人口视角:日本消费社会的“迁徙”

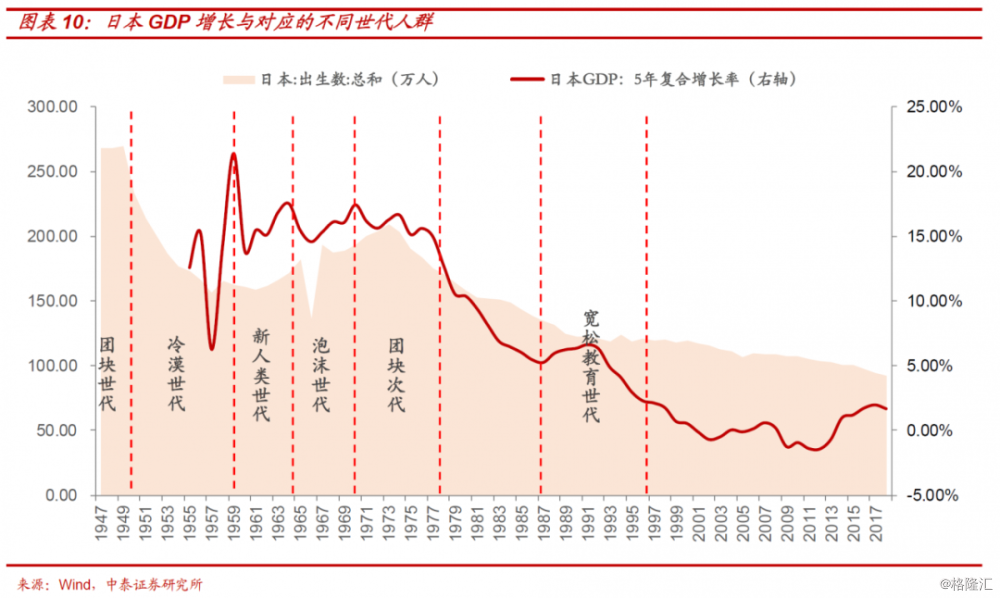

为探析日本1999-00年代消费趋势变化背后的“世代人群”的消费特征驱动,首先我们要明确:日本不同世代及其消费特征的划分和特点。历史视角下,二战后的日本经济发展与人口结构的变迁孕育了消费习惯差异明显的五大“世代”人群,这五大“世代”人群的交织、迭代,构成了日本消费社会的“迁徙”。

1)团块世代:出生于1947-49年的战后时期,多数成长于军人家庭,青年时期很多人参加过安保斗争等学生运动,自我竞争意识强烈,进入社会后(1970年左右)参与了日本的蓬勃工业化建设,是日本经济增长的支柱性一代人,为了改善生活而默默地辛勤劳动,紧密地聚在一起(“团块”比喻的由来)。从经济发展和成长路径来看,他们的财富积累较多,日本泡沫经济破灭后多数仍能维持以往的生活秩序。消费特征表现为强烈的同质化,有“越多越好”的消费倾向。

2)新人类世代:出生于1960-65年间,1960年日本出台《国民收入倍增计划》1961—1963年间年平均经济增速达到10.4%,居民收入水平大幅提高,该世代在高速增长期度过少年,大多成长于日本快速城镇化的东京大都市圈。1980年进入社会享受到了日本制造业的突飞猛进。与团块世代成长环境完全不同,属于战后的新一代(“新人类”比喻的由来),他们的消费特征偏向于个性化、品牌化的“身份标识”消费。

3)泡沫世代:出生于1965-70年,成长于物价飞涨的“泡沫景气时期”。1986年踏入社会,经历过泡沫经济的“最后盛宴”,但财富幻觉造就了较高的消费欲望,青睐奢侈品的高端消费。但后期职业晋升空间被“终身雇佣制”所压制,社会贫富差距加大,单身族及啃老族开始增加。消费特征表现为:由个性化、多元化的过度消费,开始慢慢转向理性消费。

4)团块次代:出生于1971-78年,大多数为团块世代的子女一代,该世代在家庭生活中物质充裕。1994年踏入社会见证了泡沫经济了破裂及漫长的经济衰退期,置身于经济增速滑坡,企业业绩恶化时期的高失业率背景下,该世代人群消费特征表现为:开始理性,追求简约,注重消费品的性价比。

5)宽松教育世代:出生于1987年之后,成长于日本经济下行期,受日本政府2002年推行的“宽松教育”影响,被长辈看作是学习能力和竞争力普遍下降的世代。生活在日本经济停滞的时期,希望过着稳定、安定的生活,更重视内心的满足。基本从奢侈品及豪华车的过度的物质欲中解脱。消费特征表现为:注重互联网社交的共鸣,重视自我,乐于悠闲的生活方式,青睐极简化与高性价比的消费品。

上述日本战后社会“不同世代”间的变迁,塑造了日本消费行业:“无→有、有→多、多→好、好→精”的完整的消费需求周期,而不同的周期阶段又孕育了不同的标签化商品并诞生了不同类型的龙头消费品企业:

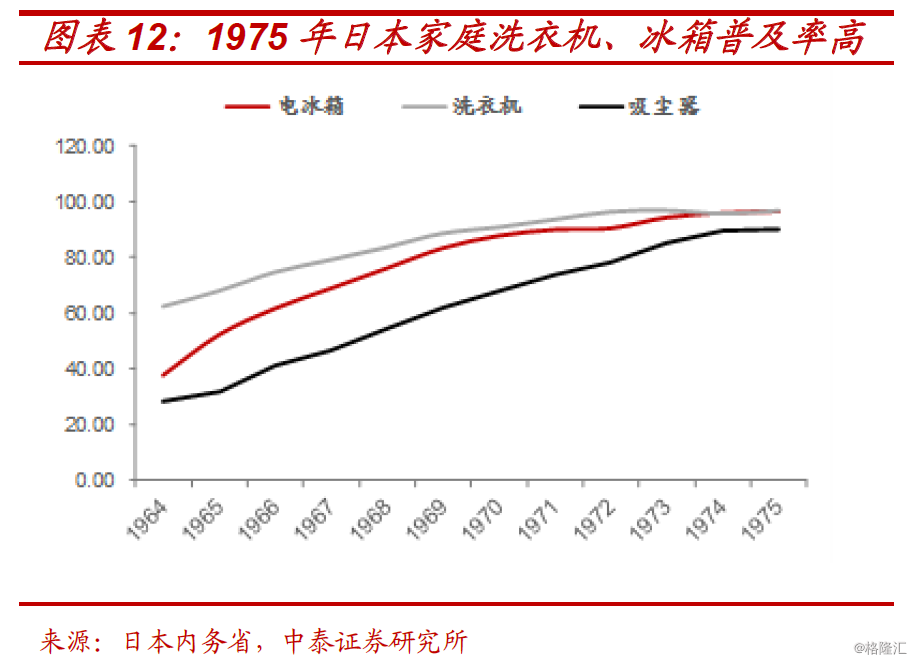

1)日本经济1955-1970年的快速工业化建设下,团块世代的家庭消费旺盛导致的“三大神器”(洗衣机、电冰箱、电视机)同时快速普及;与之相对应,这一时期诞生了松下、日立、东芝标志性家电龙头企业。

2)1980年代是日本以汽车为代表的制造业出口的“高光时刻”,同时,消费品物类逐渐丰富,皇冠汽车、索尼随身听(Walkman)等“家庭到个人”的产品,是新人类世代追求品牌化的“身份标识”标志消费。对应了丰田、日产等标志性汽车公司在此期间崛起。

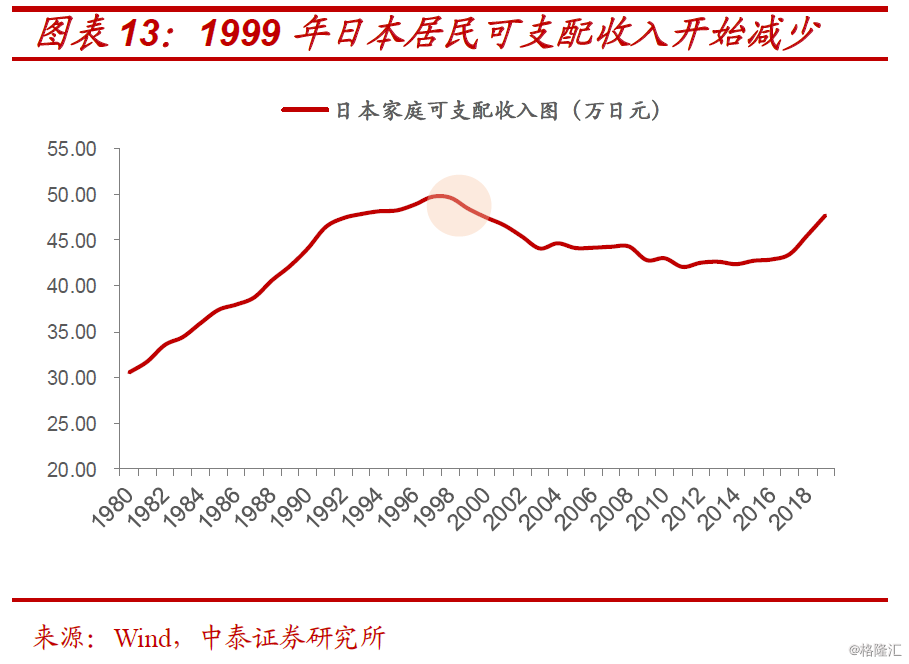

3)1990年日本经济泡沫快速膨胀,财富效应最大化下的泡沫世代展现出高物质欲望,同时,团块次代少年沉溺于父母支持,也陷入高消费的疯狂。但伴随地产泡沫快速破裂与社会阶层的固化,1999年之后日本可支配收入开始减少,团块次代对消费认知开始扭转,消费行为更注重理性。因此,诞生了无印良品、优衣库等简约理性消费品牌。2005年以后,日本消费社会转变为宽松世代的自我充实的简约、高性价比消费为主的消费形态。

3)1990年日本经济泡沫快速膨胀,财富效应最大化下的泡沫世代展现出高物质欲望,同时,团块次代少年沉溺于父母支持,也陷入高消费的疯狂。但伴随地产泡沫快速破裂与社会阶层的固化,1999年之后日本可支配收入开始减少,团块次代对消费认知开始扭转,消费行为更注重理性。因此,诞生了无印良品、优衣库等简约理性消费品牌。2005年以后,日本消费社会转变为宽松世代的自我充实的简约、高性价比消费为主的消费形态。

2.2 “理想与现实”的剧烈反差下,“年轻世代”引领消费趋势变化

从时间上看,日本消费券于1999年在全国发放。对应于“泡沫世代”(65-70年出生)及“团块次代”(71-78年出生)走入社会并逐步成为消费主力人群的“消费时代”。

成长于日本社会发展和财富积累最快阶段,且少年时代沉溺于父母支持下养成高消费习惯,对未来有着极高期望的这两大“年轻世代”,在步入社会后却面临着:90年代中后期至00年代初期,日本经济在房地产泡沫破裂后的低增速,曾经让日本引以为豪的“一亿中产”瓦解;存量经济主导下的贫富差距的加大及可支配收入增速的锐减;“再分配政策”社会阶层的固化及上升通道的受阻等冷酷的社会现实的“迎头痛击”,具体而言:

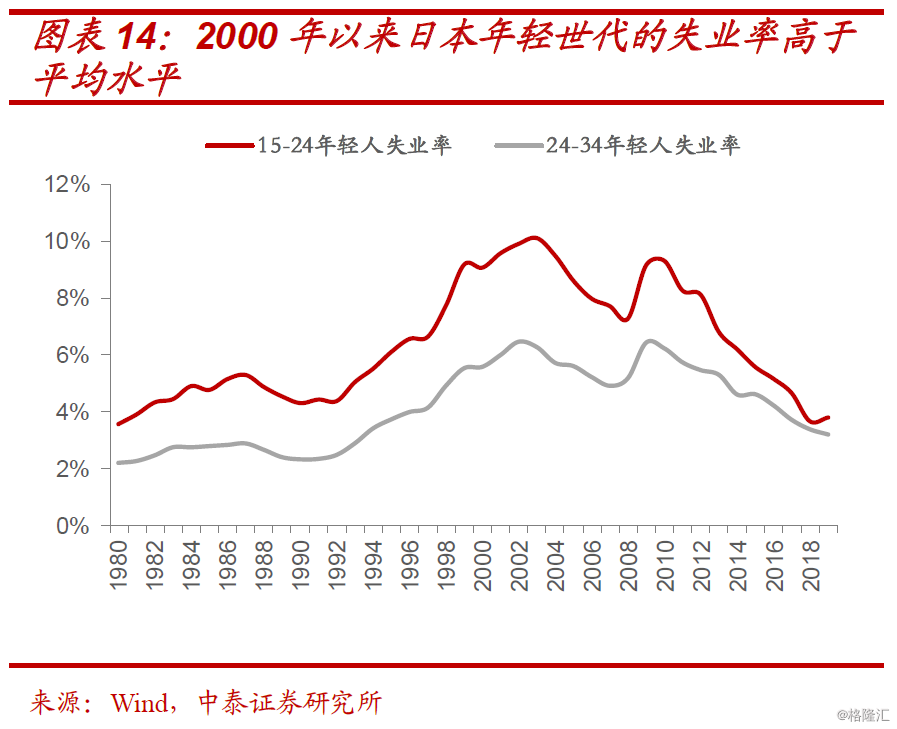

1)2000年代,“年轻世代”面临高失业率、低工作保障。日本泡沫经济破裂后,全国失业率一度高达9%,这其中年轻世代失业率水平为12%,显著高于全国水平。同时,企业为了减轻运营成本及终身雇佣制度的制约,开始大量招用非正式雇佣员工,而年轻世代的非正式雇佣比例高达30%。在高失业率及低工作保障的抑制下,以“团块次代”等代表的年轻人逐渐失去了斗志,消费欲望也相应逐步走低。

2)终身雇佣制等制度阻碍了“年轻世代”的晋升通道,进一步“巩固”了社会阶层固化。日本经济快速发展时期,为了维持企业稳定,企业引入终身雇用制,并和年功序列配合绑定企业高需求的员工。然而经济增长向下逆转后,企业丧失创新活力,一方面,企业终身雇佣导致的老员工工作懈怠,引发90年代初进入职场年轻世代的心理失衡;同时,也阻碍了“年轻世代”的阶级跃升,加剧了日本社会的阶层固化。

2)终身雇佣制等制度阻碍了“年轻世代”的晋升通道,进一步“巩固”了社会阶层固化。日本经济快速发展时期,为了维持企业稳定,企业引入终身雇用制,并和年功序列配合绑定企业高需求的员工。然而经济增长向下逆转后,企业丧失创新活力,一方面,企业终身雇佣导致的老员工工作懈怠,引发90年代初进入职场年轻世代的心理失衡;同时,也阻碍了“年轻世代”的阶级跃升,加剧了日本社会的阶层固化。

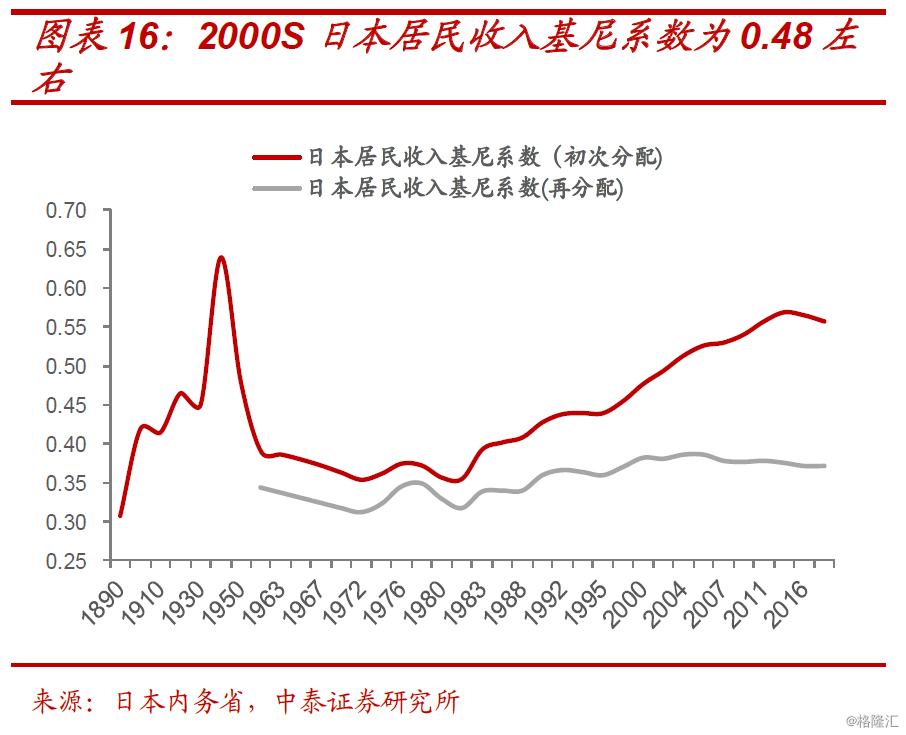

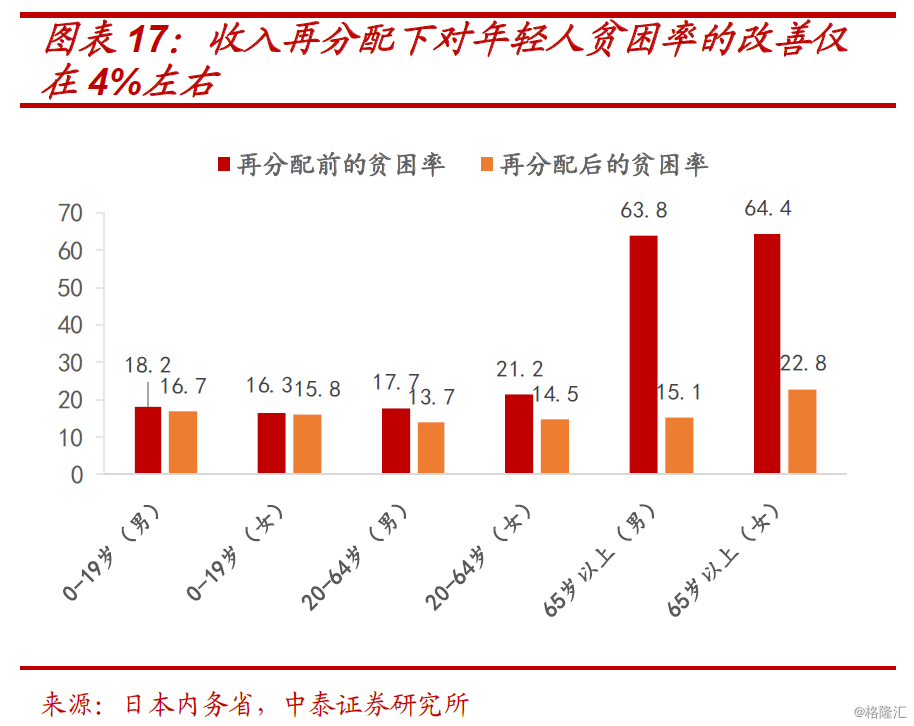

3)日本政府的收入“再分配改革”加剧了“年轻世代”的困境。面临资本市场股票价格及房地产价格大幅飙升造成的贫富差距拉大,日本政府有效的采取了收入再分配政策成功降低了居民收入的基尼系数(2000年再分配后的基尼系数从0.48降低为0.38)。然而,再分配政策采取的医疗保险及企业年金更多向老年人倾斜,再分配后老年人的贫困率从60%降低至15%,年轻人贫困率的改善仅在4%左右。收入再分配政策及前述“终身雇佣制”对“老年世代”的实质倾斜,等限制了“年轻世代”的晋升空间,磨灭了其斗志,进而加剧了年轻人“低欲望”的趋势。

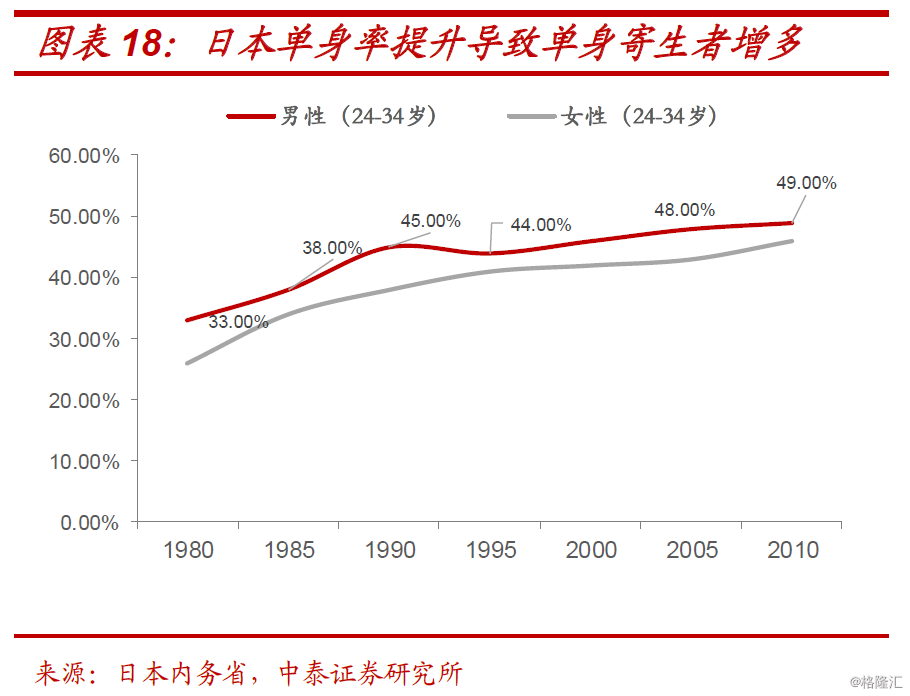

4)年轻世代单身寄生群体扩大,催生 “单身经济”及“宅经济”。由于社会阶层固化,叠加1986年《男女雇佣机会均等法》推行后,女性社会地位提高,白领型女性的崛起造成婚恋匹配的失衡。日本24-34岁的适婚年龄的年轻世代的单身比例从1980年的30%提升至2010年的49%。也就是说,2000年以来日本年轻世代中单身寄生者比例扩大了20%。同时,年轻世代的消费者更愿意宅在家里,通过个人电脑(互联网)、手机及个人游戏机完成日常生活社交,催生了日渐火爆的日本“宅经济”。

总之,90年代中后期,日本“年轻世代”成长环境所形成的“火热”预期与走入社会后“冰冷”现实的剧烈反差,使得日本年轻人逐步“心灰意冷”,对未来失去希望,进而逐步改变了其消费习惯,使其逐步走向简约、理性的“低欲望”消费通道。

2.3 新消费品类“乘数效应”的背后:“年轻世代”的消费变革

上文分析了日本90年代中后期“年轻世代”消费习惯的变化及背后的原因。而“年轻世代”这种消费习惯的变化是90年代中后期日本消费行业一系列重要变化的核心驱动力所在,也或是日本99年消费券政策发放下,对不同行业所起不同“乘数效应”的背后原因,具体而言:

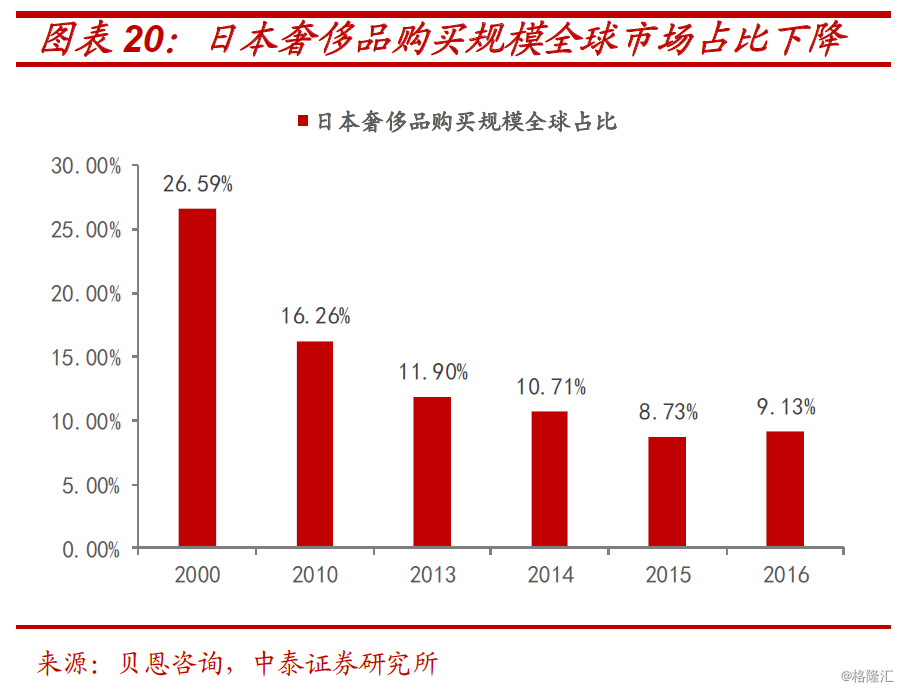

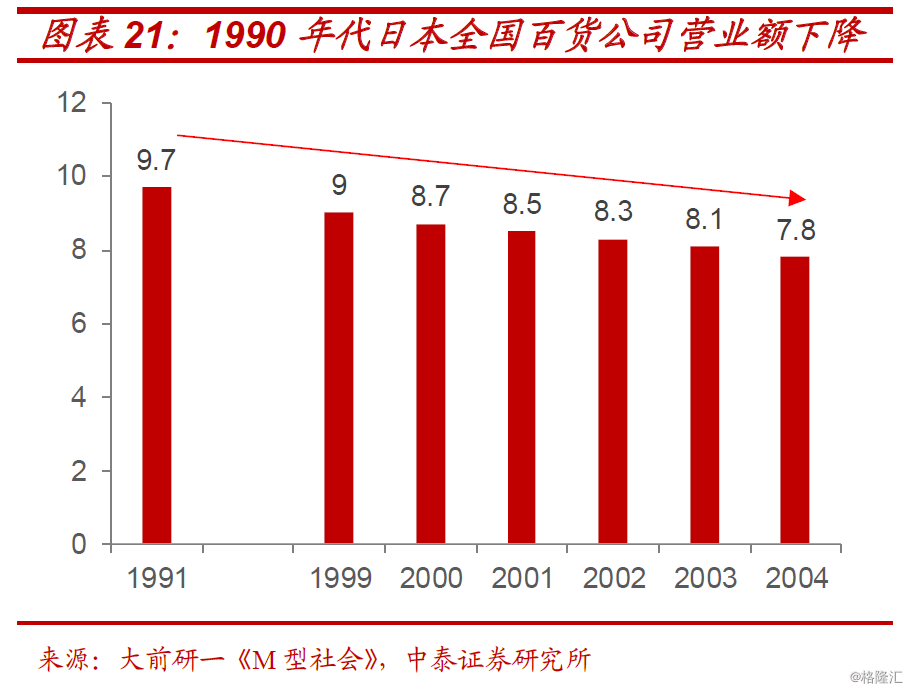

1)2000年开始,日本奢侈品消费市场全球占比日渐萎缩:经济泡沫破裂后的“一亿中产崩塌”,或预示着日本整体社会的消费升级时代的结束。其中,伴随对物质消费和身份攀比等欲望的不断降低,日本奢侈品消费市场的开始快速萎缩,从2000年的全球奢侈品市场26%份额占比下降至2015年的8.73%。另外,代表消费升级的大型百货公司营业额从1999年的9万亿日元下降至2004年的7.8万亿日元。这种对物质欲望的降低,也或是消费券刺激下,我们前文提到的,汽车、家电等耐用品等消费刺激效果不明显的原因。

2)以高性价比、简约化的“理性消费”及品牌的日渐崛起:伴随攀比等欲望的降低和年轻人职场困境的加大,以优衣库、大创(Daiso)为代表,注重高性价比的“理性化”消费品牌受到消费者追捧(如前文所述,其崛起的“拐点”恰恰是消费券发放的1999-00年)。此外,致力于提供消费者简约、自然且品质优良商品的无印良品,也在90年代快速崛起,其发展迎合了经济低迷期消费者不再愿意支付“品牌溢价”而关注品质本身的简约消费,并坚决排斥过度的包装,减轻产品生产成本。

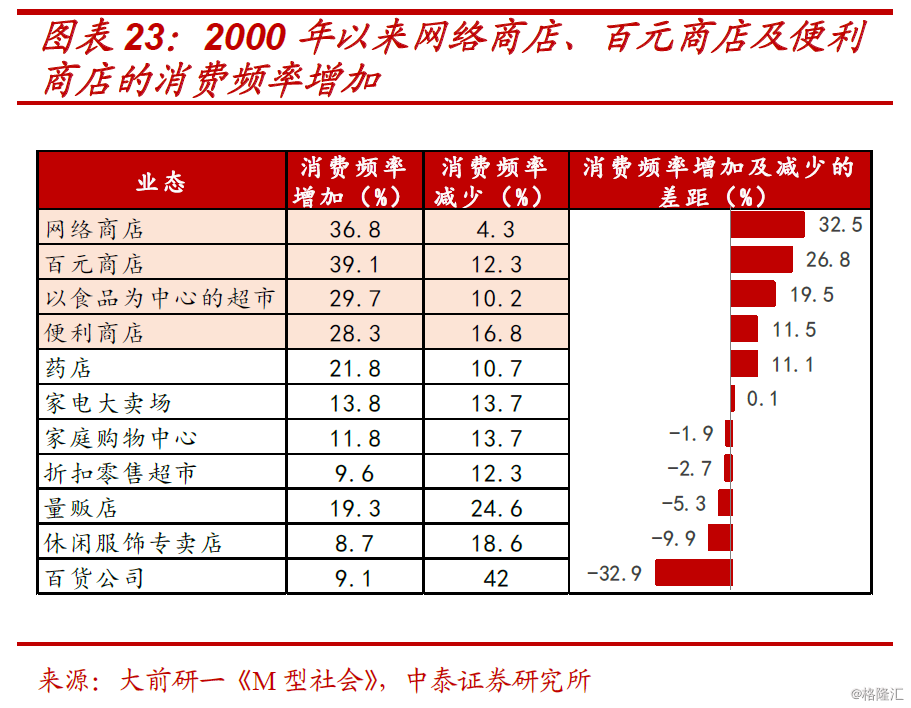

3)“宅经济”及便捷化消费“异军突起”。伴随日本“年轻世代”欲望降低与单身人群的扩大,“宅经济”及其所代表的便捷化消费迅速扩大。2000年以来外出就餐的餐饮行业及泡面销售的“剪刀差”不断扩大,背后是“团块次代”人群催生宅经济的爆发。而更为巧合的是,1999年消费券发放的时间点正式出现两者开始出现“剪刀差”的“时间拐点”。另外,从消费领域的不同业态的消费频率来看,网络商店、百元商店及便利商店的消费频率分布增加32.5%、26.8%及11.5%。这种“宅经济”的“异军突起”,与我们前文消费券分析中提到的,电子游戏、电脑软硬件、书籍等半耐用品成为消费券刺激下弹性最大且持续向好的内在动力。

综上所述,90年代中后期,伴随日本经济下行,收入增速放缓,制度及政策对阶层固化的加剧,成长于繁荣时代的日本“年轻人”在走向职场和社会后,在预期与现实的剧烈反差下,消费习惯急剧向理性、高性价比等转变,进而塑造了整个日本消费业态的变化。而一系列“理性消费”品牌和公司的崛起本质上是顺应了这一消费变化的大势。

这种消费变化的趋势起始于90年中后期,但值得注意的是,从数据上看,1999-00年左右,消费相关行业及企业均出现了重要的加速拐点。我们认为,这背后的原因,即是日本以家庭为单位的全国消费券发放,对上述消费趋势的催化。反过来说,消费券发放对于不同行业、公司的“乘数效应”,是由背后“世代变迁”及消费习惯变化的趋势所决定。

三、寻找中国消费的“乘数效应”——中日镜鉴下的“世代人口迁移”

3.1 中日镜鉴之一:人口结构“错位匹配”的高度相似

反观中国,我们认为,中国“世代人群”变迁造成的消费习惯变化也很可能是决定我国消费刺激政策“乘数效应”的关键所在。疫情之下,通过消费券等政策手段,加快国内消费需求释放日益成为社会共识。如何更好的发挥消费券等政策“乘数效应”?参考日本经验,我们应先探明中国 “世代”变迁中的消费的变化趋势。

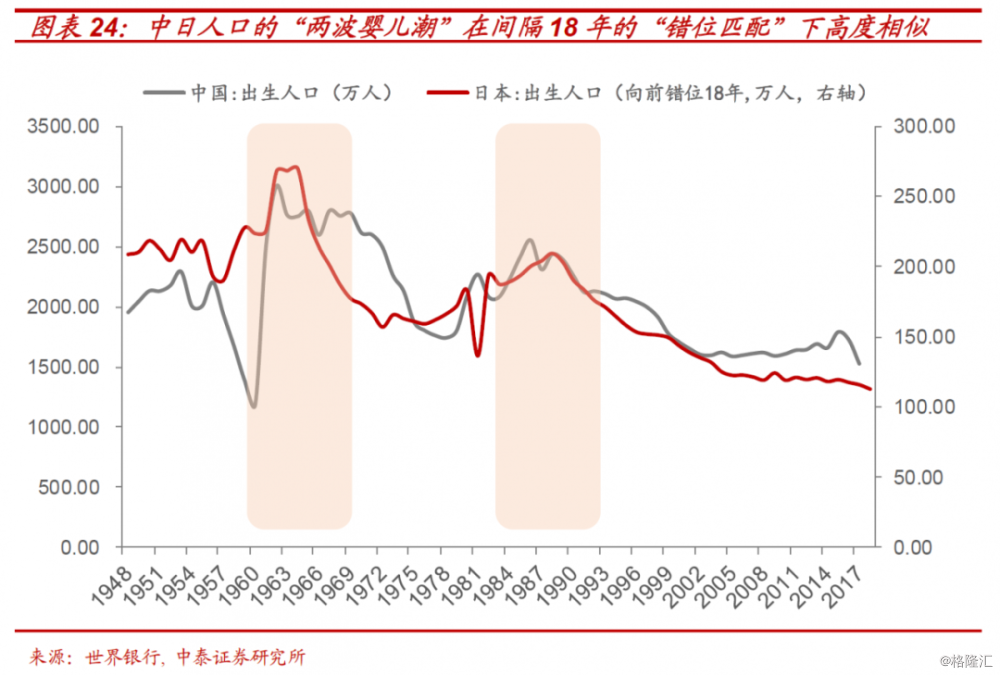

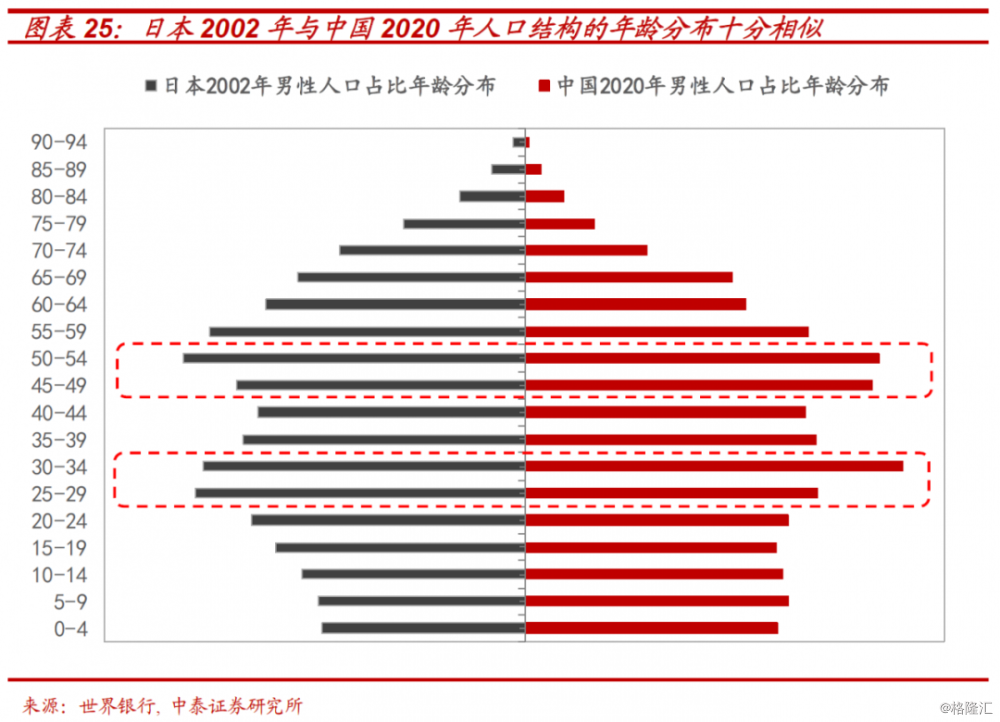

中日人口结构在间隔18年的“错位匹配”下高度相似。对比中日两国人口结构,我们把日本出生人口提前18年(如图24,2018年日本出生人口的数据实为2000年数据)发现:

1)在中日两国的各自的特殊国情与生育政策不同,但中国与日本出生人口的“波峰”却高度匹配。从结构来看,日本战后的“婴儿潮”对应我国三年自然灾害后的人口出生高峰。

2)从人口结构看,2000年的日本与2020年的中国人口的年龄分布上也高度相似。2002年日本25-34岁男性人口占比15.49%,2020年中国该年龄层人口占比15.98%;2002年日本50-59岁男性人口占比15.63%,2020年中国该年龄层人口占比15.21%。从这个角度看,中国与日本每个世代的人口占比也体现出间隔18年的“错位匹配”下的高度相似。

这样来看,中国与日本在间隔18年的“错位匹配”相似的峰值人口的成长、变老是两国都会进入老龄化社会的基础。相似的人口结构下,生产方式、生活方式及家庭组织的代际更迭也展现出一定的相似性。

3.2 中日镜鉴之二:阶层间分化加大且呈现新的特点

从整体社会人口的横向对比来看,跟日本90年代中后期经济低增长相比,我国社会或并不存在所谓的阶层固化,但存量经济下分化或正在加速。

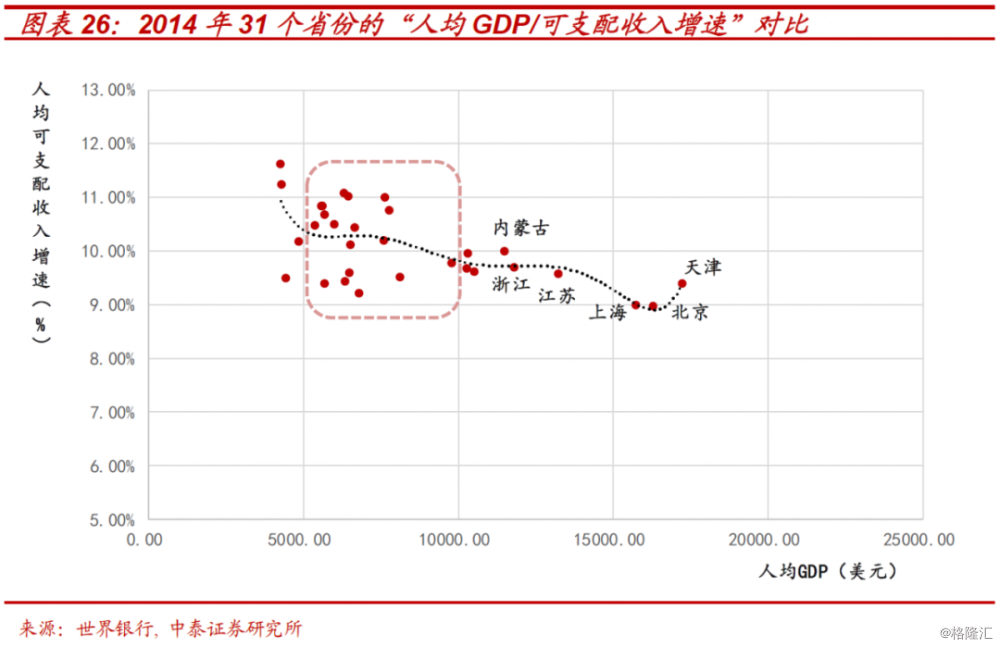

一方面,伴随中国经济整体进入“存量时代”,从过去5年,全国范围内的31个省份居民可支配收入的增速来看,整体居民收入增速仍在放缓通道。且随着人均GDP的提升,可支配收入的增速中枢有所下移,从2014年的10.10%下降至8.72%。

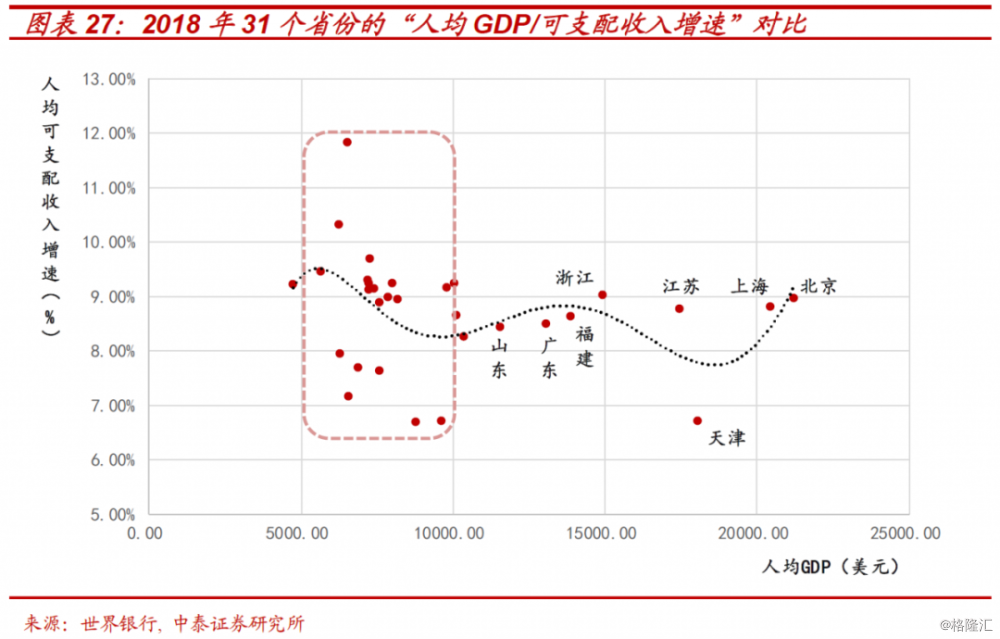

另一方面,中国社会整体分化加速,这种分化不仅体现在高收入阶层与社会整体分化加大上,而且与5年前相比,中等收入阶层内部分化也初现端倪。我们用“人均GDP”与 “可支配收入增速”的对比来衡量区域经济与收入增速的结构性变化,分析处于不同经济水平的居民的外在消费能力的差异(可支配收入是消费的约束曲线)。我们发现:

1)相较于2014年,2018年高收入地区的“人均GDP/可支配收入增速”比较坚挺,以北京、上海为代表的高收入地区居民的消费能力仍是领跑的第一梯队,人均GDP迈过2万美元,收入增速维持9%左右。这或是近几年支撑高端消费的持续景气的证据。

2)从2014年到2018年,伴随高收入地区的对消费升级的引领,两项指标的趋势线从“U型”开始变化为“W型”。这意味着第二梯队(人均GDP在5000-10000美元)与第三梯队(人均GDP在10000-15000美元)的收入水平在5年内出现了快速分化。从图形上看,体现为数据点的离散程度加大,出现W型趋势。这背后的原因实际上是居民贫富差距扩大后,作为消费升级的主力“中产阶级”内部分化的加速。

3.3 世代人口视角:中国消费社会下的年轻世代“新消费”的兴起

纵向来看,这种分化的加大体现为不同年龄段间消费能力的差异也在加大。我们在报告《中国进入第四消费时代了吗?》中通过对中国不同“世代间”财富效应的详细描述。与日本相比,中国特殊的发展阶段,造就了代际间财富积累更加剧烈的分化,这其中:

1)出生于“婴儿潮”,且成长于中国经济发展“黄金二十年”的65-75后是目前财富积累最多的“富裕世代”,也是消费升级的引领群体。

2)他们的子女世代,即:95后—00后,在传承其财富的同时,由于隐性负担相对不重,是中国消费未来最具潜力的新晋力量。近年来,其逐步正式走入社会,其消费偏好及特征或将引领未来中国消费业态的变化。

“一个时代有一个时代的旋律”。我们定义的95后、00后这一“新世代”,出生于1990年代通讯信息技术高速发展时代,全球化、信息化带来的多元文化的冲击深刻影响了其价值观,成长过程中完全享受互联网带来的“方便、快捷红利”。在生活中,新世代人群更加崇尚自我的个性、自由,乐于在互联网平台与共同兴趣者情感沟通。同时,作为独生子女的一代,家庭结构的变化使得其在工作上,更加追求人性化及扁平化。此外,在消费文化观念上,在中国宏观经济高速增长的成长背景驱使新世代人群有很强的民族自信、文化自信。

新一代信息技术的普及,放大了年轻世代的消费行为更加追求便捷、高效的变化,催生了传统消费模式的变革,即新消费的兴起。从新世代人群消费特征及新消费的趋势表现来看:

1)互联网驱动的年轻世代的多元化消费的“线上”景气。出生家庭环境相对历史水平的更加优越,促使新世代人群对情感表达和社交有着强烈渴望。互联网社交平台加大了新世代人群对新兴事物接触面,其消费需求在丰富的社交场景中变得更加多元化、个性化。年轻世代对线上消费品类的聚焦也更加细分,除淘宝、京东以外,以抖音、快手代表的短视频社交零售平台用户量快速增长。同时,年轻世代强大的文化自信与民族自信也带动了“新潮国货”的崛起。

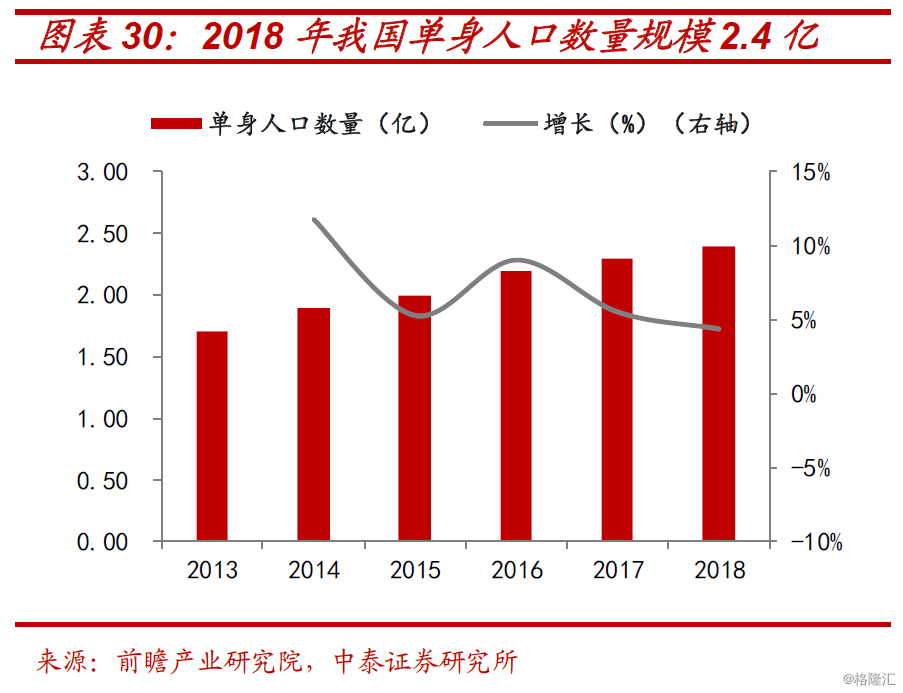

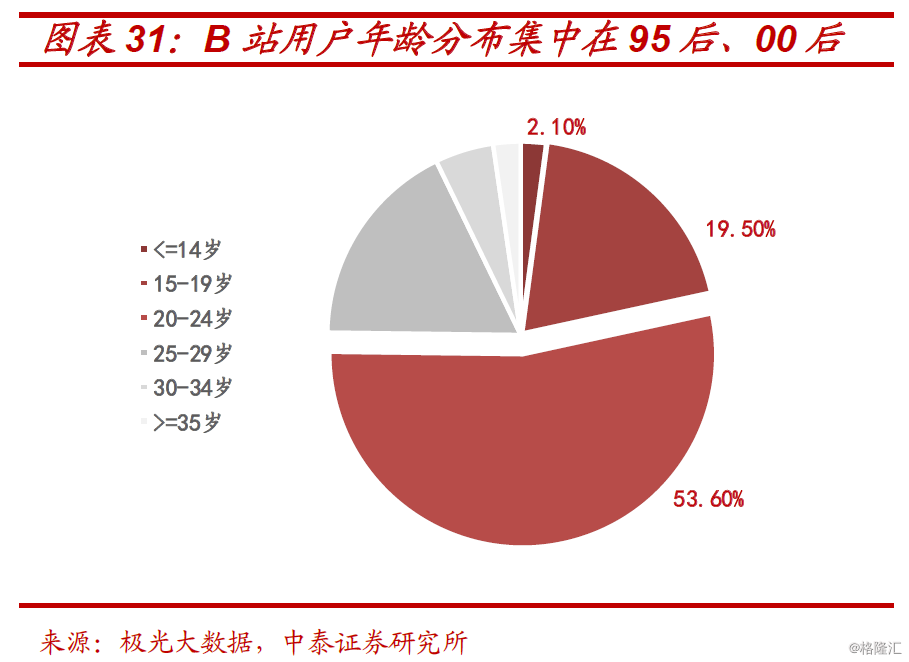

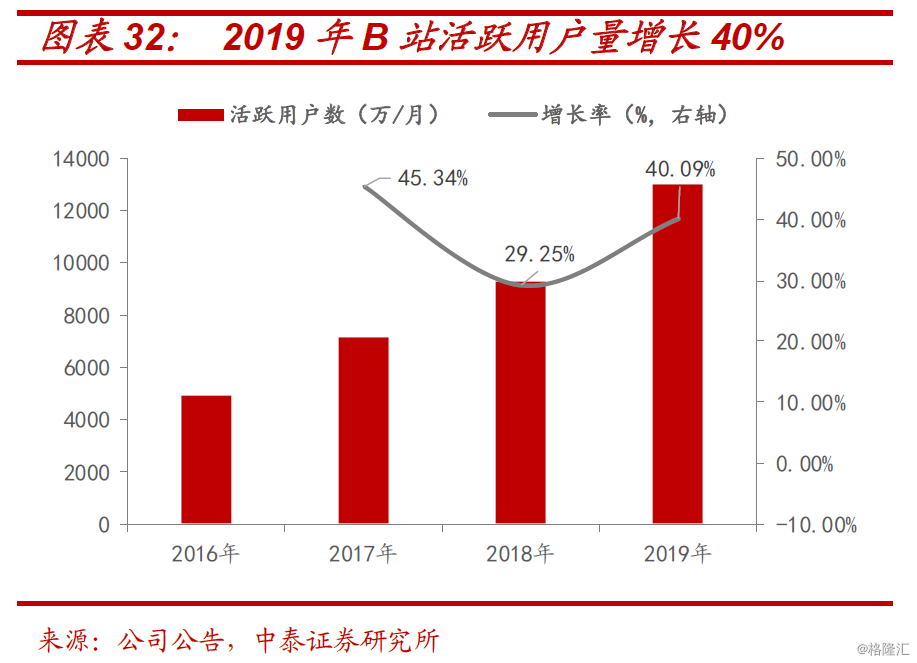

2)年轻世代中单身群体扩大驱动“宅经济”景气。2018年全国单身人口总数约2.4亿人,占比约17%。年轻世代是单身群体的主力,通讯及获得物质的便捷也或驱动了“宅经济”的景气。以“二次元”标签的哔哩哔哩为例,哔哩哔哩(B站)通过ACG(动画、漫画、游戏)锁定了大量新世代用户,并朝着迎合年轻世代的兴趣导向、情感表达的消费特征方向大力布局,而获得了突破式的发展。2017-19年B站活跃用户量维持40%的高增长。此外,在个性化的消费标签下,年轻世代内部以兴趣划分的“圈层经济”也开始兴起。

2)年轻世代中单身群体扩大驱动“宅经济”景气。2018年全国单身人口总数约2.4亿人,占比约17%。年轻世代是单身群体的主力,通讯及获得物质的便捷也或驱动了“宅经济”的景气。以“二次元”标签的哔哩哔哩为例,哔哩哔哩(B站)通过ACG(动画、漫画、游戏)锁定了大量新世代用户,并朝着迎合年轻世代的兴趣导向、情感表达的消费特征方向大力布局,而获得了突破式的发展。2017-19年B站活跃用户量维持40%的高增长。此外,在个性化的消费标签下,年轻世代内部以兴趣划分的“圈层经济”也开始兴起。

3.4 疫情防控对“习惯”的培育,加速新消费“崛起”

如果说,上文描述的中国新晋消费主力——95后—00后消费特征的变化是驱动“新消费”崛起的中长期力量,那么本次“新冠疫情”或将大为加速这一趋势的变化。

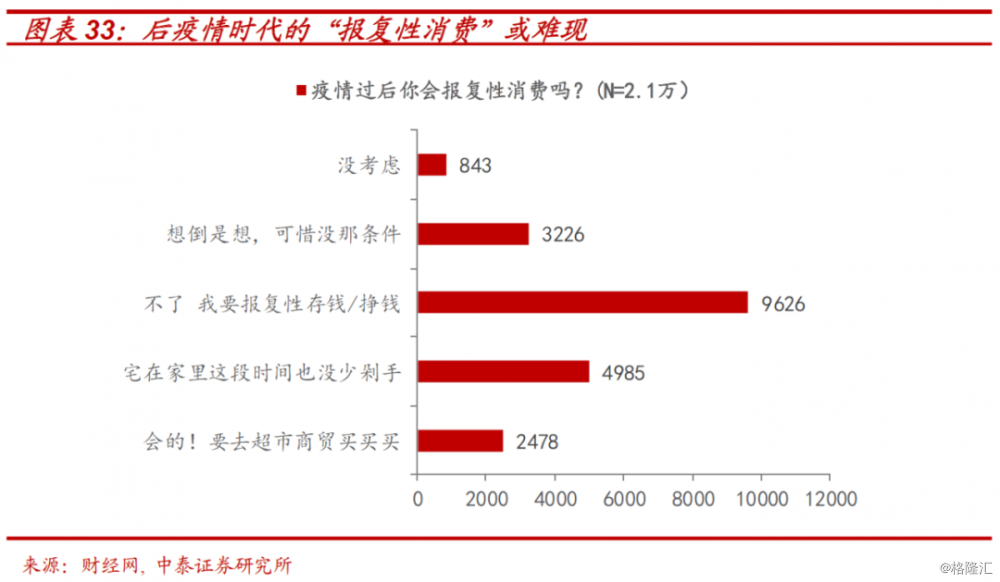

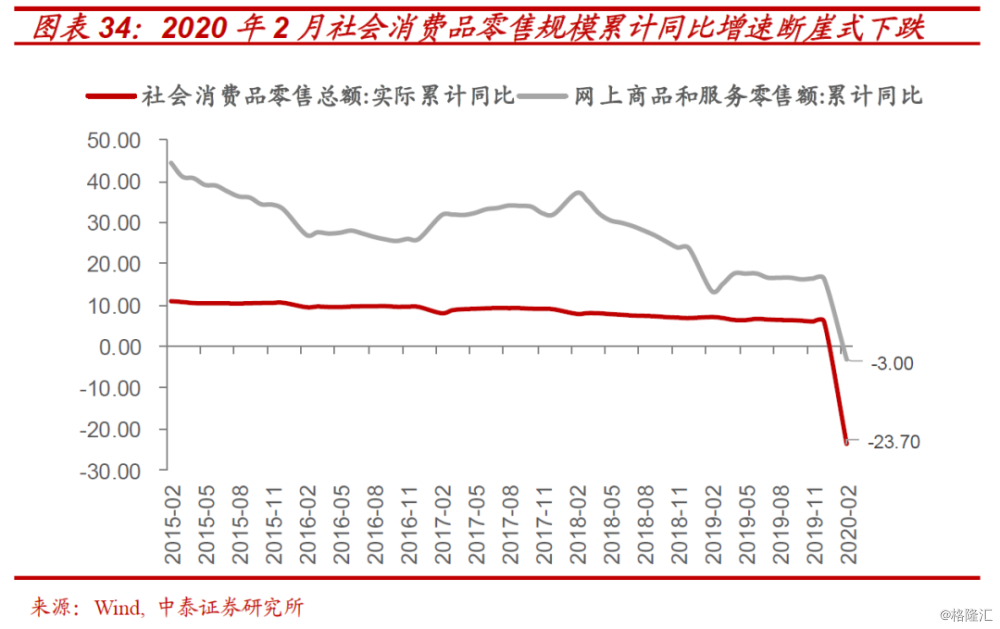

疫情对消费整体冲击明显,消费券等政策刺激或正值其时。一方面,我们通过社会消费品零售规模增速衡量整体消费,受疫情冲击,2月社零增速断崖式下跌至-23.70%,形势严峻。比短期冲击更为严重的是,疫情对消费者中长期消费心态和习惯的改变。根据财新网对2万余样本的调查,仅有11%的消费者有意愿在疫情结束后去报复式消费,而高达46%消费者却表示疫情之后不但不会报复式消费,反而要报复式存钱/挣钱。 我们认为,这一现象的背后:一方面,是疫情冲击下,部分消费者出现收入降低,进而降低了未来消费规划;另一方面,行为心理学中有“21天效应”的说法,即一个新习惯的形成需要21天。受疫情影响,多数国人在家隔离时间都超过21天。对购物、服务等依赖的减少或渐成一种习惯。

我们认为,这一现象的背后:一方面,是疫情冲击下,部分消费者出现收入降低,进而降低了未来消费规划;另一方面,行为心理学中有“21天效应”的说法,即一个新习惯的形成需要21天。受疫情影响,多数国人在家隔离时间都超过21天。对购物、服务等依赖的减少或渐成一种习惯。

而这种“类低欲望”的消费模式一旦成型乃至长期化,将使得消费的恢复更加困难,而考虑到2019年消费在我国GDP增长中贡献57.8%,如果消费不能尽快恢复,那么经济和居民收入的恢复也会受到影响,进而形成“负向循环”。

当务之急是要切断这种潜在的“习惯—消费—收入”的“消费心理通缩循环”。而消费券对于消费倾向的短期快速提振和部分行业的中长期重塑,或是切断这一“循环”的利器。如前文所述,日本在99年在全国发放消费券期间,增加边际消费倾向20%-30%。

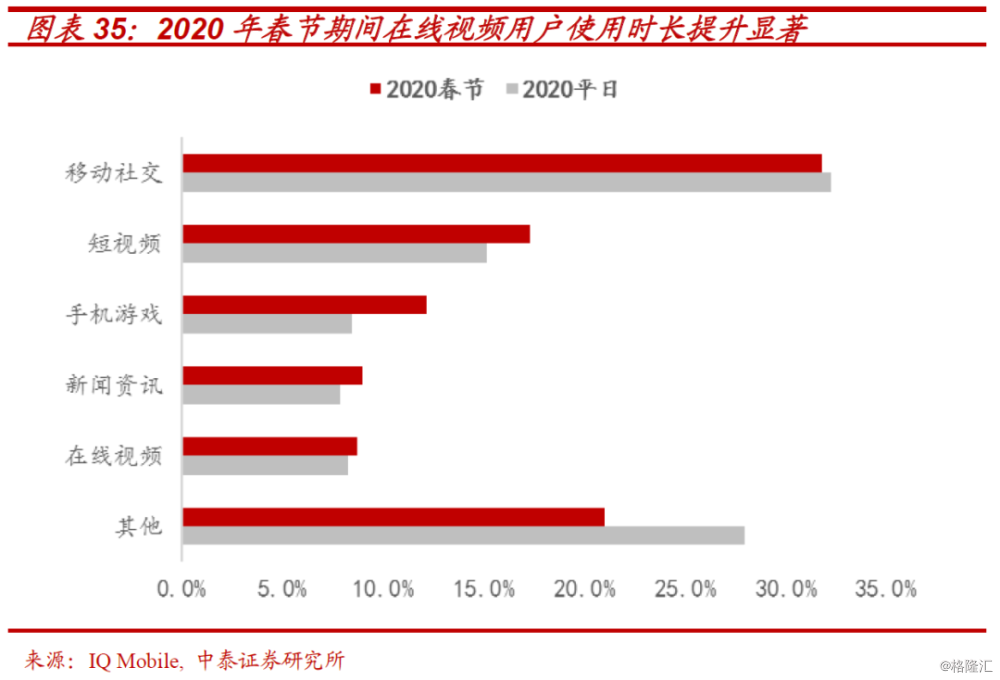

同样很明显的现象是:疫情加速“新消费”的“崛起”。在整体消费受冲击明显的同时,“新消费”则呈现了较强的韧性,与衡量整体消费的社会消费品零售增速断崖式下滑相比,网上商品及服务同比增速仅下降至-3%。中微观数据的变化也验证了这一趋势:2020年疫情防控的春节期间,在线购物带动全国邮政业揽收包裹8125万件,同比增长76.6%;投递包裹7817万件,同比增长110.34%,短视频、在线视频及手机游戏用户使用时长明显提升。

同样很明显的现象是:疫情加速“新消费”的“崛起”。在整体消费受冲击明显的同时,“新消费”则呈现了较强的韧性,与衡量整体消费的社会消费品零售增速断崖式下滑相比,网上商品及服务同比增速仅下降至-3%。中微观数据的变化也验证了这一趋势:2020年疫情防控的春节期间,在线购物带动全国邮政业揽收包裹8125万件,同比增长76.6%;投递包裹7817万件,同比增长110.34%,短视频、在线视频及手机游戏用户使用时长明显提升。

更重要的是,根据前述“21天效应”,即便疫情结束之后,消费者在隔离期内,已经形成习惯的“新消费”模式,也会延续下去。也就是说,疫情防控加速了95—00后所领军的“新消费”的崛起趋势。

四、日本消费券的启示:“新消费”或“四两拨千斤”

综上所述,在疫情冲击下,扩大消费需求已成为当务之急。参考日本1999年发放全国消费券的案例,消费券对于消费倾向的短期快速提振和部分行业的中长期重塑作用或不容低估。这或是扭转疫情防控中逐步形成的“消费心理的通缩式循环”的重要“利器”。

就各个细分消费行业影响而言,根据前文对日本消费券的研究:不管政策的初衷如何(日本消费券初衷在于减轻老人和小孩较多的家庭所承担的负担),家庭会根据其需求变化“自主选择”愿意消费的行业。因此,政策刺激下最终“乘数效应”更大的,往往是由最具消费活力的新晋世代所领军的行业。这些行业往往与新晋世代独特成长环境下所形成的消费特征相关。

我们对日本世代消费的研究表明,当时的“年轻世代”是引领日本“经济低迷期”消费趋势的主力。童年期,经济高增长所激发的高期望,与工作后经济下行,阶层固化等构成的残酷现实,形成心理上的剧烈反差。这种心理反差进而塑造了其更加注重简约化、高性价比的“低欲望”消费习惯。以优衣库、大创及无印良品等为代表的新一代消费品龙头企业的崛起,正是顺应了这一消费习惯变化的产物。此外,日本社会阶层固化及家庭结构的变迁催生的“宅经济”,也是便利化消费兴起的重要原因。日本1999年消费券政策下,电子游戏、电脑软硬件、书籍等半耐用品的“乘数效应”最为明显,也是这一趋势的体现。反过来,上述诸多消费细分行业的龙头企业的“质变拐点”出现在1999年前后,也验证了消费券对上述行业不容低估的中长期影响。

对于中国目前而言,中日两国人口结构的相似及分化加大的社会背景,意味着政策对于不同消费细分的“乘数效应”是显著不同的。传承“世代财富”的95后—00后是最具消费潜力的人群,其所领军的“新消费”亦或是“乘数效应”最为明显的消费细分。

我国95后—00后出生于1990年代,通讯信息技术高速发展时代,全球化、信息化带来的多元文化的冲击深刻影响了其价值观,使其更加依赖线上便捷式的多元消费。这种变化驱动了抖音、快手及B站等线上视频社交零售、互动平台的快速发展;在消费文化观念上,中国宏观经济高速增长的成长背景,驱使新世代人群有更强的民族自信、文化自信。其强大的文化自信也带动了“新潮国货”的崛起;年轻世代不断壮大的单身群体也催生了日渐火爆的“单身经济”和“宅经济”。此外,本次疫情防控下对全民消费习惯的改变,亦加速了这一趋势。

对于投资者而言,基于以上分析,无论消费券等刺激消费政策具体实施方式如何,“线上消费”及“宅经济”等或是实际“乘数效应”最大的细分。以直播带货、社交零售等为代表的“新消费”,以及供应链整合、渠道营销创新能力强,能够顺应这一趋势变化的消费品龙头公司,其中长期投资机遇或不容忽视。

另一方面,消费券等政策在制定过程中,若能够更多的向渐成大势的“新消费”方面倾斜(采取诸如:与线上零售平台及互联网金融平台合作,发放消费券补贴;补贴品类聚焦年轻人消费意愿旺盛的美妆、3C与小家电及虚拟商品;借助“意见领袖”、网红直播等方式进行宣传等措施),则或使得消费券能够在短期发挥更大的“乘数效应”,并在中长期促进更多优质“新消费”公司崛起,起到“四两拨千斤”的作用。

风险提示:

消费券等刺激消费政策出台及落地不及预期,国内经济超预期下行。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员