3月12日午后,波士顿新闻大厅的摄影记者们为争得一个好机位,相互推推搡搡,文字记者们飞速敲击着键盘,不断更新着消息。

所有人伸长了脖子,等待着联邦检察官安德鲁·莱林,披露美国最大一宗高校招生舞弊案。

西边大陆的蝴蝶扇动翅膀,东边大陆刮起一阵风暴。

很快,风暴横扫了一家A股公司。

步长制药那位新加坡籍老板赵涛,豪掷650万为其千金上斯坦福“走后门”故事,很快家喻户晓。

一拥而上的媒体们,迅速就将“赵家”的发家故事,里里外外全方位扒个精光。

走后门不稀奇,关键是钱的来路。

“赵家”致富,依赖于“国粹”的中医药。在我国,这一领域不仅牵扯到一个庞大“官、学、商”产业链的利益,甚至可以上升到意识形态之争。

话题很敏感。

据米内网数据,2017年,全国医院用药市场约8300亿元,而公立医疗机构中成药总体销售额为2848亿元,占比可观。

来源:米内网

这里面还不包含中药饮片、汤剂及OTC零售市场。

一盒真正见效的抗生素,价格差不多10-20元,而作为“辅助药”的中成药,价格往往是前者的数倍。

每年为此买单的公共财政,让步长制药轻轻松松年入百亿。

作为资本市场上的“中国特色”行业,中医药企业到底值不值得投资,想必是广大投资者非常关注的问题。

对我们这样的人口大国来说,医疗着眼民生,关乎稳定,历来是国之大计,产业链上的企业,其财报所反映的,很大程度上是国家医疗政策的结果,而非原因。

所以要真正回答这个问题,理解中医药公司的投资本质,需要从更广阔的时空结构上寻求答案。

1

步长制药第一桶金的故事里,1993年面世的步长脑心通,扮演了关键角色。

专治脑血栓的步长脑心通,其诞生的时点,正好是我国对药品监管形同虚设的年代。

在当时“承包、承包,一包就灵”的观念下,地方被赋予更多的权力,以便其灵活行事。

无论是药厂的设立审批,还是药品的注册评审,统统下放到省一级。

在地方眼中,所谓灵活,就是怎么有利于地方,就怎么来。

管他药品有效无效,只要能行销全国赚钱交税就行,反正我家老婆孩子不吃。

“道德风险”的巨兽就此出笼。

监管的缺位,让药品市场成为典型的“没有法治的市场经济”。

相比西药有确切的化学式,有一定的技术门槛,中医药投入门槛低、风险小、来钱快,成了致富捷径,一时间,父老乡亲齐奔小康,神州大地冒出一大批中小药厂。

在那个清华北大不如胆子大的年代,操盘药厂的老板们,别说什么经典名方,看得懂文言文的都没几个,有的甚至大字不识。

这些所谓的“药”,好一点的可能源自民间传说,夸张一点的或许来自周公托梦。

至于生产工艺,那更是各种脑洞大开,更遑论靶标、毒理、药代、临床。

若追溯目前市面上的各色中医药、甚至“独家品种”,源头就在这里。

步长脑心通,可谓其中典型里的典型。

在百度百科对其发明人赵步长的介绍中,有如下描述:

“赵步长在进一步研究中发现,树木结实,虫子能钻洞,地面坚硬,蚯蚓能疏通。”

“经过多次的实验,赵步长惊奇的发现,某些虫类动物体内含有大量水解蛋白酶,死后身体迅速自溶。于是他确认,重用虫类药物,是清除血栓,改善人体供血不足,攻克中风、冠心病的一条独特有效的捷径。”

1993年7月,纯中药制剂“步长脑心通”通过省级鉴定。

从1993年2月脑心通科研攻关进入关键时期到通过省级鉴定,时间只有不到半年。

其实也不奇怪,据《南方周末》报道,当时一年有一万多种新药过批。

而这些地方“杂牌军”,后来有相当数量在那位被枪决的局长执掌药监,推行“地标”升“国标”期间,通过各种暗箱操作,顺利升级为“国字号”。

郑筱萸的起诉书显示,为让脑心通升“国标”畅通无阻,赵步长向其行贿1万美元。

紧接着11月,脑心通又在布鲁塞尔世界发明博览会上,获得尤里卡金奖,比利时国王亲自授予赵步长军官勋章。

尽管看起来有点像史前时期的微商文案。

但这位科研工作者可谓创造了人类药物研发史上的奇迹。

如今这款年销售量达1.25亿盒的爆款药,包装上标注的主要成分:

地龙(蚯蚓)、全蝎、水蛭,赫然在列。

现代解剖学,对脑血栓的致病机理已十分明确,即:

1、动脉粥样硬化导致血管增厚、管腔狭窄闭塞;

2、血栓。

引起脑局部血流减少或供血中断,脑组织缺血缺氧导致软化坏死出现局灶性神经系统症状。

目前主流的预防治疗方案,首选他汀类药物抑制粥样硬化形成,同时应用阿司匹林等药物,抑制血小板聚集,阻止血栓形成,而对于血管狭窄到一定程度的,需进行支架治疗。

看到这里,也许不少读者已存不小疑惑。

脑心通里的昆虫尸体碎渣,真的能治病救人?

恭喜你,与我国百年前的一位大文豪产生了共鸣。

2

"深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去..."

成年后的鲁迅,在《故乡》中用灵动的笔法,还原了12岁的周樟寿对少年闰土的记忆,成为一代中国人的集体记忆。

那时的他,还是位天天期盼着捕鸟、拾贝、刺猹,不愁衣食的周家少爷。

然而仅过了一年,他在京任内阁中书的祖父因牵扯科场舞弊案,被钦定为“斩监侯”下狱,父亲受牵连被革去秀才身份,意志消沉,并从此害了病。

13岁的周樟寿此后四年多,几乎是每天出入于质铺和药店,不断变卖家产为父亲买药。

“因为开方的医生是最有名的,以此所用的药引也奇特:冬天的芦根,经霜三年的甘蔗,蟋蟀要原对的,结子的平地木,……多不是容易办到的东西。”

但这些稀奇古怪的药引,并没有拯救他尚处壮年的父亲。

“然而我的父亲终于日重一日的亡故了。”

父亲死后,饱尝世态炎凉的周樟寿,开始瞪着怀疑的眼睛审视周遭一切。

作为旧社会“因病返贫”的代表,这也让他失去了读书应试的经济支撑。

不得以才学起了洋务,后远赴东洋,入仙台医学专门学校,师从藤野先生。

在当时的国民心中,这叫“将灵魂卖给鬼子”。

父亲的病逝,促使鲁迅探求医学真谛,并希望医治苦难同胞,但他最后弃医从文,因日俄战争时期,目睹一群国人在屠杀另一群国人,还有一群国人“赏鉴这示众的盛举”。

愚蠢且麻木,还有残忍。

被奴性扼制的父老乡亲,让鲁迅觉得悲哀又恐惧,半夜睡不着,翻开的史书又全是“吃人”两个大字。

他的思想发生了重要转折:

“我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。”

对好友许寿裳说的一番话更是经典:

“我决计要学文艺了。中国的呆子,坏呆子,它是医学所能治疗的么?”

横眉冷对千夫指的他,拿起笔作为武器,用力透纸背的文字掀开了屠杀背后的血腥,试图用呐喊唤醒愚昧无知的国人。

以上引用文字,出自最能代表鲁迅这一思想的作品:小说集《呐喊》自序。

序中,他用平静缓和的语调写下:

“中医,不过是一种有意的或无意的骗子。”

事实上,鲁迅对中医的看法,是五四新文化运动后, 那一代信奉和传播“赛先生”的中国知识精英阶层的普遍观点。

梁启超、陈独秀、胡适、傅斯年、梁漱溟、章太炎、吴昌硕,陈寅格......等等赫赫有名的大师,皆在此列。

概而言之,除了中医界,批判中医、废除中医,几成当时知识界的共识。

要知道,尽管那时政治黑暗,战乱频繁,但北洋、民国时期,是大师辈出的几十年。

那时的知识份子地位高、收入丰。

他们著书立说,站在思想和文化前沿,傲骨铮铮,是真正的精神贵族,领一代风气之先。

别说大小军阀吃闭门羹,就算见了蒋总裁,也敢张口就骂。

北洋、民国时代的政府组织形式,乃典型的上层精英治理模式,知识份子大量从政参政,并延续了千百年来“皇权不下县”的传统。

换言之,知识界的共识,决定了政府的态度。

北洋时期,政府明确将中医排除在正规教育体系外,并采取强势态度否决民间自办中医社团的注册,防止其“结党营私”。

当时的教育总长汪大燮公开表示:

“吾国医毫无科学概要根据。”

“余决意今后废去中医,不用中药。所请立案(指将中医纳入教育系统)一节,难以照准。”

无论是换多少届总理,还是如走马灯般流动的教育总长,坚定反对中医的立场始终未变。

民国时期,同样延续了北洋政府的政策。

1929年,北伐结束,标榜革命的南京国民政府对待中医态度更激进,第一届中央卫生委员会议制定《规定旧医登记原则》,即“废除中医案”。

将中医归为“旧医”,并要求禁止登报介绍旧医,命令废止旧医学校,禁止成立旧医学校等。

但毕竟只是象征上实现统一的国民政府,对各地军阀势力有所忌惮,在中医团体和中药材出产大省的反对下,民国政客对中医常持两面派立场。

最典型的,莫过于那位一生中至少倒戈过八次的冯玉祥。

曾经,作为“激进”新军阀,大老粗出身的将军,赶过“赛先生”时髦,担任河南督军时,搞过强制老中医上西医培训班,把药王庙改成西医院等”革命”行为。

势如破竹的北伐,让他倒戈北洋集团,加入南京国民政府。

“废医案”出台后,由于直接损害了山东、河北,山西等华北省份药材商利益,而药材又是当时国内第四大商品。

要知道,华北,那是他和阎锡山的地盘。

阎老西顾及税收,公开表态“中医药乃北方命脉,断不可废”。

需要阎老西”协饷”的他,屁股马上又坐到支持中医一方。

但总体上看,民国时期,政府尽管口头上表示认同中医,身体上却很诚实的反对。

直到国民政府退守台湾,中医始终未能获得教育部和卫生部的正式认可。

随着百万雄师过大江,穷苦大众翻身做了主人,中医也在沉沦了几十年后,迎来转折时刻。

3

1948年9月1日的黑海,风平浪静,夏末的空气中已泛起一丝凉意。

几个小时后,一艘航行其间的苏联货轮发生了一场离奇的大火,浓烟中,已在政斗中失势,被蒋介石一脚踢开的冯玉祥将军,不幸窒息罹难。

黑海上那桩历史迷案,阻挡了将军奔向自由解放。

他那位热心办教育,怜惜底层疾苦的第二任夫人死里逃生,回到祖国和人民的怀抱。

中央人民政府成立后,作为统战对象的遗孀,夫人就任共和国第一任卫生部长。

但师范专业的她,业务上是外行。

卫生部的日常业务工作,由党组书记、副部长贺诚等早在二十年代就参加革命,戎马一生的技术干部主持。

这些“又红又专”的副部长们,早年分别毕业于北大医学院、成都医专、天津海军军医学校等院校,接受过系统的现代医学训练。

当时的医疗界对中医中药前途有三种结论:

一是完全废止,国人疾病完全依靠西医西药;

二是废医存药,改国药为西药;

三是改进中医中药,使之科学化。

后来的历史表明,新生的人民政府选择了第三种方案。

1950年8月的全国第一次卫生工作会召开后,人民政府定了两大调子:

1、中医科学化;

2、旧有医疗机构必须经过一番艰苦的改造。

作为主管机关,卫生部的工作方针,以贺诚和王斌两位副部长的观点最具代表性:

中医是产生于生产力较为落后的历史阶段,因此其理论和技术必然受到当时生产力和人们认识水平的制约。

在生产力取得了发展的新阶段,在社会进步的情况下,中医自然就完成了自己的历史使命,必然要退出历史舞台。

中医看病,只不过是给那些贫苦的农民一个精神上的安慰而已。

在具体落实过程中,卫生部推行的政策可谓对中医釜底抽薪,主要有三:

1、新的中医不应再继续产生;

2、中医进修现代医学,通过考试获取医师资格;

3、不承认中医经验和理论的独立性。

但如果回到建国时的历史情境,会发现卫生部的政策有些太过“超前”,为事情的转向埋下了伏笔。

首先,当时全国合格的医生还不到2万,与全国需要看病的5亿人口,形成了极大反差。

与此同时,在帝国主义封锁下,国内制药、医械工业也是白纸一张,医疗事业举步维艰。

从残酷战争中走来的党内上层精英,其实对中医能力心知肚明,但当时缺医少药的单薄现实让他们很难将中医抛弃。

来源:《建国以来毛泽东文稿》

于是就形成了“明知菩萨不灵,又怕把菩萨给砸了”的尴尬。

其次,由于中医是从“每个人是自己的医生”那种本能医学状态脱胎而来的,长期的中医药文化积淀,使得依靠中医谋生的人数很多。

其中在册的中医师就有80多万人,不在册的不计其数,素质更是参差不齐。

民间就讽刺道:

“现在的医家,只要念过一部汤头歌儿、半本儿药性赋,就称国手。……结果是一个病人请十位先生,脉案准是十样儿,往往真能大差格儿。”

要对这些人进行现代医学进修,再通过考试获取医师资格。

可想而知,这等于砸了很多人的饭碗。

而且在当时文盲率高达80%的情况下,老百姓缺乏起码的卫生科学常识,很难对“中医不科学”产生共鸣。

这意味着“改造旧医”几乎没有群众基础。

政策的“激进”,引发了中医们的群起攻之,怪话满天飞:

“卫生部是西医当权,对中医进行专政。”

“解放后人民翻了身,中医没翻身。”

但中医们的牢骚,在身经百战的老革命面前,只能是背景噪音,真正让形势起了变化的原因,要从财政角度予以解释。

1953年,朝鲜战事停歇,一直怀疑我们不是真马列的老大哥,终于接纳了我们的“一边倒”。

很快,“一五”计划启动。

“优先发展重工业”,是我国确定的“迅速建设社会主义现代化强国”的战略重点。

纵然老大哥愿意提供贷款和技术援助,但仍需要我们提供庞大的财政支出预算。

急于求成的思想遇上计划经济,结果就是国民经济的失衡。

执行“一五”计划头一年,基建投入就增长了107.6%,对轻工业的投入可想而知。

此外,我国还主动承担了“支援世界革命”、“履行国际主义义务”的重任,支援第三世界国家的革命组织“枪杆子里出政权”。

很明显,要完成“迅速建设社会主义现代化强国”和“支援世界革命”两大使命,不便宜。

而要解决钱的问题,无非是“开源节流”。

作为农业国,“开源”就是学苏联剪刀差操作,搞粮食统购统销。

至于“节流”,对象自然就瞄准了教科文卫这些“赔钱货”。

培养现代医学人才,建设制药工业和医械工业,既昂贵,见效还慢。

那么,拔高中医,就成了我国在医疗卫生领域勒紧裤带过日子的“最佳选择”。

但“改造旧医”和“中医科学化”是建国时定下的国策,卫生口的领导干部又是血雨腥风中拼杀过来的老革命,资格老、威望高。

思路的转换,往往伴随着人事更迭。

想要扭转政策走向,只有动用非常手段。

很快,一起偶然事件,被敏锐的高层捕捉到。

1953年3月,一位靠笔杆子起家的干部,调任军委卫生部政治部主任后,到一些直属单位走马观花看了一圈,发现了诸如浪费、医疗事故和工作人员不安心的现象。

马上动手写了份卫生部领导高高在上,不了解下情的报告。

这位原名白子明的干部,曾在三十年代震惊华北局的“湖西肃托”中,为求保全自己,被别人当了枪使,滥捕滥杀300多名干部,几乎摧毁了整个湖西区委。

斗争思想浓厚的他,把一般性质的问题说得危言耸听。

正值反官僚主义的“新三反”关头,上方立即对此报告做出大段批示,要求严查卫生部工作。

由中央文委组成的检查团,没有发现多少官僚主义的问题,“越俎代庖”的指出了卫生部存在着轻视、限制中医的做法。

抓住这个突破口,180度大转弯发生了。

在特定的政治背景下,批判贺诚、王斌等干部的调门一天比一天高,职务被撸不说,王斌甚至被扣上了现行反革命的帽子。

如果不是战争年代曾救过很多高级干部的命,他们很难熬过往后几十年的风风雨雨。

1955年,改组后的卫生部接连发布《关于取消禁止中医使用白纸处方规定的通知》和《关于废除<中医师暂行条例>的通令》。

根据通知要求,任何中医生都可以开单子,任何中医单子都可以抓药,任何中医疗法都可以在公费医疗中报销。

这两个堪称“不管了”的文件,直接造成了后来医疗卫生管理工作的一塌糊涂。

一大批中医”官、学、商“机构成立,各路“丸散膏丹”土药更是大行其道,如今造成大量不良反应的中药注射液,也正是在此时被“发明”。

如今的中医药乱象,最早就要追溯到这里。

4

经典电影《肖申克的救赎》中,摩根·弗里曼说:

“一开始你恨他,接着你会慢慢适应它,然后你会离不开它。”

这就是体制化的力量。

体制化是个很奇怪的东西,肌肉记忆就是自身体制化的结果,有件事做习惯了,就会忽略其中的细节,思维形成系统,只剩一个输入输出。

这种体制化最佳样本,正是1954年暴风眼中的卫生部,为表示支持中医,慌忙成立的“体制化力量”——中医司。

这股体制化力量,也在以后的岁月里,不仅保住了中医药的历史地位,还帮自己升了官。

1986年,中医司升格为副部级单位——国家中医药管理局,隶属卫生部。

首任局长的表态,很能说明这种体制化的思维方式。

“要想将中医药发扬光大,就要实行中医药自主管理。”

这句话的的潜台词,无非是中医药需要一套游离于主流医学外的“中国特色”标准,既要在政策上享受特权,还不能有个婆婆管。

为实现“自主管理”,1988年,这个副部级单位将中药注册评审职能揽入怀中。

药品的多头管理,并没有带来效率提升,反而成功把水搅浑。

在接下来的10年里,它和下放到省一级的药品注册评审一道,共同开启了属于“步长”们等一大批中医药“科技突破”的黄金年代。

直到98年机构大改革,成立了国家药品监督管理局,理顺了监管关系。

中药的监管,才算初步重回地球轨道。

1997年,在纲领性文件《关于卫生改革与发展的决定》中,党和政府明确了新时期卫生工作的指导方针:

“正确处理继承与创新的关系,实现中医药现代化。”

“中医科学化”的思想虽然王者归来,但在实际操作中,到底是不是这么一回事,还要看体制的努力,历史的进程。

官僚组织的行为逻辑,就是事权事权,有事才有权,才有官位、待遇,把自己管的一摊子事尽可能铺大,用此“体制化力量”换取官僚组织的“合法性”和自我膨胀。

仔细考察中医药局的行为,恰是如此。

根据中医药局的职能描述,第一条为拟订中医药发展的战略,起草相关法律规章。

关键是第二条:

“承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。”

但事实证明,中医药局监管浮于表面,深层次问题视而不见。

最典型的,就是别具一格的中医药说明书。

2006年3月,药监局发布《药品说明书和标签管理规定》:

“药品说明书应当充分包含药品不良反应信息, 详细注明药品不良反应。”

同年,在药监发布的《中药、天然药物处方药说明书内容书写要求及撰写指导原则》里,又给中医药开了后门。

在中药的使用说明书里,关于不良反应、药物相互作用、临床试验、药理毒理、药代动力学等五个方面都可以以“尚不明确”、“尚无信息”或“不列此项”等方式绕开约束。

有关“不列此项”的情况更直白:

“未按规定进行过临床试验的,可不列此项。”

“毒理研究是指非临床安全性试验结果,应分别列出主要毒理试验结果。未进行相关研究的,可不列此项。”

药监局曾在2017年搜集了市面上1618份中成药的说明书,其中80.2%的说明书显示“不良反应尚不明确”。

一些厂商更是把“尚不明确”,再度包装成“纯天然”、“植物制剂”、“无毒副作用”,甚至“有病治病,无病健身”等蛊惑人心的广告。

先不说疗效,肝毒性、肾毒性、中药注射液不良反应,受害者还少吗?

相反,在推动中医药产业膨胀上,特别上心不说,还显得颇有铁腕之风。

比如,根据2012年中医药局发布的《三级中医专科医院分等标准和评审核心指标》可知:

三级中医院的中药处方(饮片、中成药、院内制剂)处方数占门诊总处方数的平均比例要超过60%。

不考虑中医院实际情况,而是采取一条线划死的“硬指标”做法。

急切心情,可见一斑。

在新一轮医改进入深水区的背景下,“为所欲为”的中医药,开始撞上另外两大副部级单位的“红线”。

国家药品监督管理局

读过君临年初关于药监改革文章的读者,一定对毕井泉之前那个“垂拱而治”的药监局印象深刻。

首任局长按律问斩后,继任者战战兢兢,宁可不为,不可错为。

别说指导行业标准、规范的制定,就连药物评审都能拖则拖。

2015年起,新一届药监班子在毕井泉带领下,密集出台政策,以化学仿制药一致性评价为改革突破口,鼓励创新为改革方向,对医药行业进行了大刀阔斧的改革。

疫苗案追责,他免职丢官,无数人为此击鼓鸣冤,扼腕叹息。

药监改革,不会遗忘中医药。

如果说化学仿制药一致性评价是存量改革,对自己的亲儿子下手,大义灭亲。

那么对中医药这种“别人家孩子”开刀,存量利益复杂,增量改革就是阻力最小的方案。

查阅药监法规库,关于“中药、天然药物”的指导原则:

2006-2014年,9年时间,仅出台17项,而2015-2018年,短短4年就出台了23项。

其中最令人瞩目的,就是关于中药新药的临床研究指导原则。

根据指导原则,中药新药的疗效评价标准,总体上按照化药的审批标准。

要知道,大样本随机双盲试验,是证明药物有效性的黄金定律。

“实行中医药自主管理”的背后,就是以“自成体系”为借口,逃避双盲试验。

逻辑是个好东西。

你可以说中医药理论自成体系、中医药手段自成体系、甚至中国人身体自成体系。

唯独不能说中医药疗效也自成体系。

疗效只有有效和无效两种可能。

据君临所知,别说FDA临床III期,能通过国内临床III期验证疗效的,中医药一个都没有。

2018年是创新药丰收年,药监局先后批准了48个全新药物上市,其中的10个国产新药,有9个是全球首次批准的新分子。

一方面说明了我国药品审评审批制度改革的成效;

另一方面也显示了我国在创新药领域取得的瞩目成就。

与创新药一片欣欣向荣比起来,中药新药无论是申报还是批准,皆一路走低。

来源:药智网

无源之水,必将腐也。

水中那些无法验证疗效的鱼儿们,焉能久存乎?

国家医疗保障局

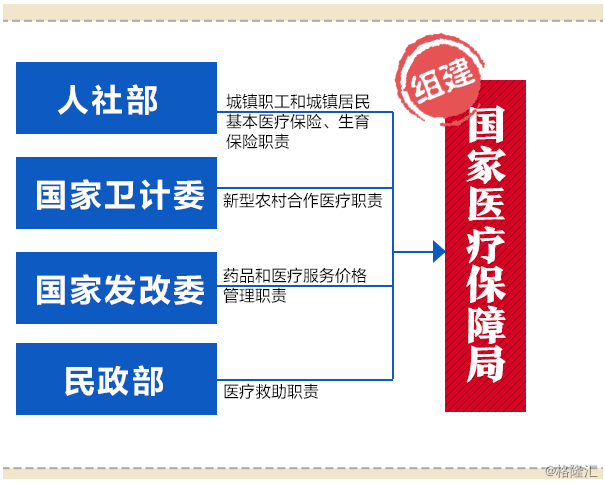

2018年,新一轮机构改革,压轴挂牌的国家医疗保障局迎来了首位主官。

这位名叫胡静林的干部,在财政部度过了20年的职业生涯,副手岗位上呆了9年,辅佐过四任财长。

历史和人民在等待,等待他和他的团队明确医保局的风格和打法。

很快,这位干部用行动给出了答案。

6月,他将首访地定在福建三明。

地处山区的三明,是个老工业城市,未富先老特征明显,2011年前,三明的医保基金早就收不抵支。

比全国老龄化提前十年左右的三明,顺理成章成为医改“极限生存”的样本。

几年间,三明以“二次议价”和“两票制”为抓手,死抠成本,精打细算的医改模式声名鹊起。

2013年底,胡局长的同事,王保安副部长调研三明,此后三明医改先后4次登上新闻联播和焦点访谈,并在2016年初直接向深改组汇报。

那年起,中医药板块褪去昔日迷人光彩。

中药板块、化药板块、医药行业利润增速对比 | 来源:国家统计局,兴业证券

从98年建立城镇职工医保制度,到03年新农合出台,再到07年城镇居民医保落地。

短短9年,我国从干部到群众,搭建了覆盖人数近13亿的三大医保制度。

尤其是覆盖人数最广的新农合出台后,医保大扩容,A股医药板块也一路高歌猛进。

但医保的第三方支付,全民买单模式,先天具有道德风险。

1、百姓虽享受报销福利,但又缺乏统一协调机制管控药物滥用;

2、各地方有自行加减、增补品种权利,倾向于鼓励地方品种;

3、医院医生有逐利倾向;

如此般,看起来好像无人受损的全民买单,让各方皆大欢喜的薅起医保资金羊毛。

医保支出短期快速膨胀,必然带来医保收入赶不上趟,医保基金支付压力持续增大,出现赤字的地区逐渐增多。

2010年底,以主导低价中标“安徽模式”的孙志刚调任医改办主任为标志。

医保控费,开始成为我国医药政策的主旋律。

对于医疗服务来说,廉价和高水平,构成了一个“既要马儿跑还要吃得少”的悖论。

悖论虽然无法整体打破,但内部空间仍大有可为。

有了地方试点摸石头,改革顶层设计者,很快就抓住了主要矛盾。

体现在医药流通环节,为两票制推行,缩减中间环节;

体现在仿制药领域,是一致性评价,提升仿制药质量,加快进口替代;

体现在中医药方面,即限制辅助用药的使用,减少无效药的使用;

体现在创新药模块,则是加速医保覆盖,以量换价,创新优先。

2018年底,“4+7”带量集采试点推行,断崖式下滑的药企报价,让世人初识整合职能后的医保局强悍战斗力,更展示了其坚定推行医保控费的决心。

来源:网络

如果说带量集采是无差别轰炸,那么即将出台的辅药目录就是定点爆破。

2018年底,卫健委《关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知》发布。

文件直指缺乏循证医学证据,但销售金额巨大,临床使用范围广泛,既增加老百姓看病负担,还腐蚀医务人员队伍,又浪费医保基金的各路辅药。

并要求制定全国辅助用药目录,充分评估论证辅药临床价值,按照既能满足临床基本需求又适度从紧的原则,进行严格遴选。

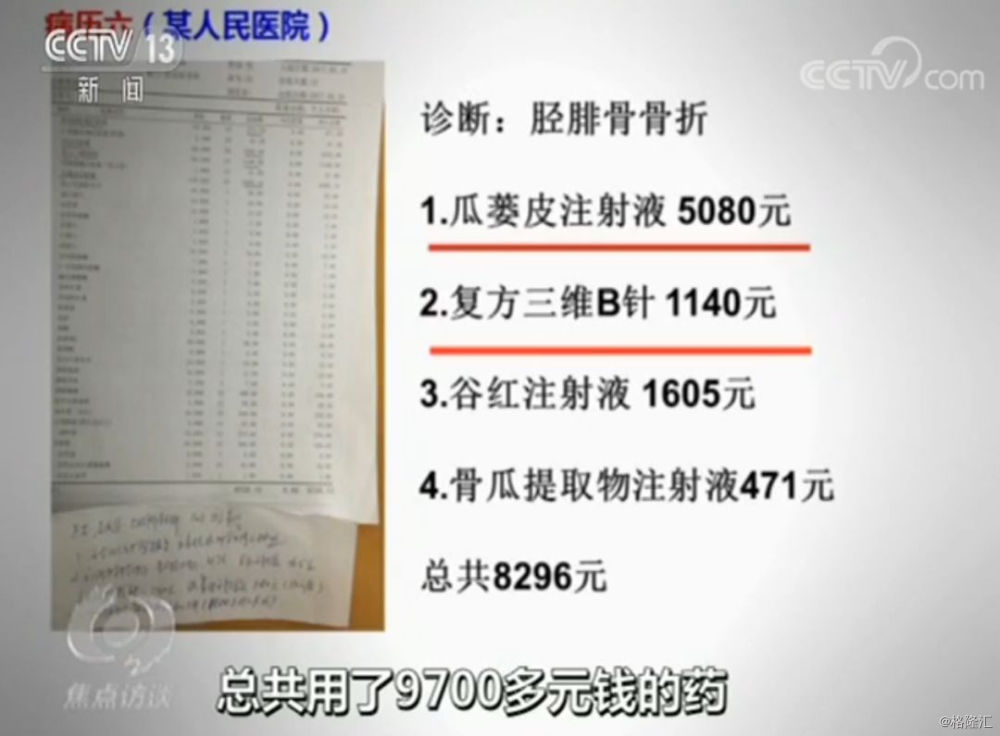

来年2月,焦点访谈以一期《辅助用药,从滥用到规矩用》的专题节目跟进。

节目中,一个骨折病人,用了总共9700多药钱,8200是辅药,其中光是“瓜蒌皮注射液”这个用于“行气除满,开胸除痹”的中药,就花了5080,真正治疗的药其实只花了1000元。

来源:央视

3月两会,胡部长斩钉截铁表示:

“绝不让医保基金成唐僧肉。”

被业内戏谑称为“神药”的辅药,即将迎来共和国之锤的暴击。

尾声

展望未来,对中医药来说,它面前的两大国务院直属的副部级山头,一位从供给端扎紧了口子,一位从需求端捂紧了钱包。

负面的政策前景,是整个中医药板块最大的不确定性来源。

形势比人强,转型迫在眉睫。

中医药企业要怎么转,屠呦呦发现抗疟有效化合物——青蒿素的故事,就是明摆的例子。

从经典古方中找到灵感的屠呦呦,用鼠疟模型不断筛选尝试,最终发现用沸点35℃的乙醚,才能提取稳定的青蒿素,并用严谨的试验数据证明了对疟疾有稳定的抑制作用。

但到目前为止,君临没有看到任何一家中医药企业,下决心转型到用现代医学科学方法来研究中医药。

反而试图钻政策漏洞、公关上下疏通,甚至搬出“文化传承”的大棒,逆潮流而动。

鉴于此,我们认为应中长期看空中医药板块,尤其是中药注射液、中药口服剂收入占比高者。

君临在写作此文,翻阅史料的过程中,由衷敬佩卫生口老一辈专家的远见卓识,抱着理解并同情的态度,叹息时代的风云变幻,领导人的无奈选择。

老革命们否定中医“空对空”的诊断方式,但从没有否定中医药有价值部分,更没有否定传统文化中的瑰宝。

他们力推的政策,本质上无非是:

中医应该成为现代医学研究的对象,而非现代医学研究的指导。

复盘青蒿素的故事,其实就可以看出,古代的杏林名医们,千百年来用不计其数的人体试验,粗糙的完成了现代药物研发的第一步——海量筛选先导化合物的工作。

继承和发扬,不正是中医科学化大有可为之处么。

我们在无谓的争吵和对抗中,多谈了主义,少研究了问题,兜兜转转几十年,才又回到当初的起点。

本文史料部分参考资料

1、《中国中医药50年》 王致谱

2、《中医工作文件汇编(1949—1983年)》

3、《贺诚传》 冯彩章,李葆定

4、《中医研究》2005年01期:从中医进修到西医学习中医 张效霞、王振国

5、《健康报》1954年10月1日:周泽昭代表的发言——在全国人民代表大会上代表们的发言

6、《挽救中医》 吕嘉戈

7、《彭瑞骢访谈录》 彭瑞骢

8、《财经》总第522期:如果自己都改不好,何谈更大的改革?

9、《当代中国的卫生事业》

10、《建国初期的中医进修(1949—1955)》毕小丽

11、《新中国经济史》 苏星

12、《八次危机》 温铁军

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员