作者:大帅去伐柴

来源:伐柴商心事(ID:Fachai_story)

1995年,25岁的李泓荔进入湖南卫视,开始做一些城市文化相关的节目。这一做,就是十年。同一类型的工作做久了,也会有七年之痒,她开始想着突破和变化。

2005年,湖南卫视派李泓荔到英国进修。当她躺在旅馆看电视的时候,一档真人秀节目引起了她的注意。节目组挑选了两个不同阶层的家庭,让他们的主妇互换,体验彼此的生活。这档节目的名字叫《WifeSwap》(换妻)。在李泓荔看到的那一期里,一个清洁女工和一个模特互换人生。不同阶层、不同的三观在节目里激烈碰撞,话题不断被制造。这与李泓荔两年前“阶层互换”的想法不谋而合[1]。

2006年9月,李泓荔把她的想法付诸实施,取名《变形计》。首期《网变》播出了网瘾少年和青海农村孩子的互换,引发了全社会的积极讨论。中宣部、公安部都专门打来表扬电话,湖南广电专门为此颁发2006年一号宣传嘉奖令,节目一时风光无限。

如今,这档已经有15季漫长生命的节目,在娱乐化的大潮下,也在慢慢变形。节目被爆出真人秀综艺一般的套路,剧情提前设定,工作人员教唆孩子作假,煽动孩子们的情绪,人为制造精神、物质落差等等。在观众或拍桌痛骂或感动落泪时,不少参与的城市孩子因此成名出道、涨粉开网店,而农村的孩子则重归故土,留下经历过繁华后内心巨大的空洞。

节目始终是节目,从开始立意的时候就是针对城市观众,把边远的农村设定成净化人心的世外桃源,把问题少年的堕落归结为不懂生活的艰辛。通过两个世界孩子互换身份来制造话题,赢得关注。当然,节目组也曾希望通过环境差异来激发孩子自身的正能量,改变自己。殊不知,慢慢凝固的阶层,已经很难变形。

一

《变形计》开播的三年后,另一位导演郑琼选择了三个不同阶层的孩子,用6年的时间记录他们的人生轨迹和变化,片子取名《出.路》[2]。虽然与著名的人生纪录片《56up》耗时56年不可同日而语,但在中国,这短短的6年,仿佛能看到人的一生。

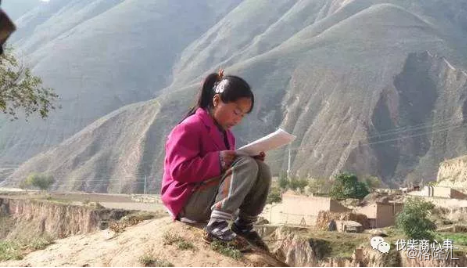

2009年,甘肃白银市会宁县野鹊沟小学二年级的学生马百娟,在沿黄土山体盘绕的羊肠小道上快乐地唱着山歌。这一年,她12岁。

学校建在群山中的台地上,离家十几里,只有两个老师,五个学生,马百娟是他们当中最大的一个孩子。马百娟念着课文:“过去我的家乡,农民叔叔爷爷套着毛驴车去集市赶集,现在柏油马路上车辆穿梭,人来人往……足球场外楼房林立,鳞次栉比……”

“上学要打工,不上学也要打工,为什么要上学?”[3]马百娟60岁的父亲一直这么认为,女孩子就该照顾家里,最终找个婆家嫁出去。于是,12岁的马百娟已经是家里的主要劳力,挑水、砍柴、做饭、喂猪、收谷子。

在这个一年开销不超过50块钱的家里,马百娟的早饭就是白水泡饼,日复一日。日子虽然艰辛,但她自己并不觉得,仍然爱唱爱笑。她最幸福的时候,就是用3块2毛钱买到了铅笔芯和大作业本,在山头上写着对未来的憧憬:“长大后去北京上大学,然后去打工,每个月挣1000块,给家里买面,因为面不够吃,还要挖水窖,因为没水吃。”

马百娟梦里的北京高校,却被袁晗寒轻而易举的放弃了。2009年,17岁的少女袁晗寒从中央美院附中退学了。她从小上的是最好的幼儿园,最好的小学,她喜欢画画,就上了最好的美院附中,但她自己并没觉得有多好。

在美院附中留级了一年后,袁晗寒还是有几门课不及格。接到了学校的通知,袁晗寒的妈妈在办完所有手续之后,才给袁晗寒打了一电话通知她:“卷铺盖回家吧,我给你退学了。”袁晗寒一听,着急了:“我宿舍那刚买的小被子还没睡两天呢,这下亏大了!”袁晗寒的爸爸,从事地产行业;她的妈妈,是《半边天》栏目的导演。正是因为妈妈找到郑琼,希望记录自己的女儿,才有了《出.路》这部片子。

虽然在家看书、看电影、作画,但她还是觉得无聊。她不怕没事做,但害怕一直没事做。她在南锣鼓巷溜达的时候,看上了一间屋子,于是问妈妈要了2万块钱租下来,打算开一间酒吧。

她穿着长裙,自己刷墙,自己装修,最终这个小小酒吧开业了。关于酒吧经营的事,她说:“上学也要花钱,就当交学费了。”

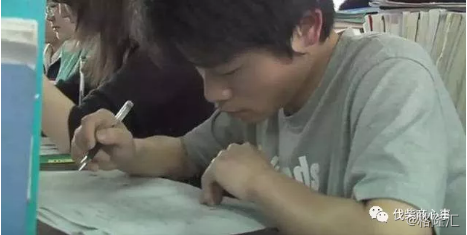

夹在马百娟和袁晗寒之间的,是湖北咸宁的高三复读生徐佳。父亲去世前,一直觉得自己没有文化,打工会受委屈,临终前交代老婆:“爬也要供孩子上学”。2009年,是徐佳复读的第三年,他想给父亲一个交代。

每天早上5点,徐佳从十几平米的出租屋醒来,蹲在地上洗完脸,和弟弟一起骑车去上学。虽然他经常告诉自己考不上大学也有无限可能,但却逃不过心底必须考上的压力。他害怕失败,谈到考试就会眼神闪烁,额头冒汗,手发抖,说话结巴,“完全做不了题目”。中午在工棚吃饭,在工地上看建筑垃圾的亲戚劝他,别紧张,尽力就行。徐佳不吭声,闷头往塑料碗里扒饭。

6月初,他再一次走进高考考场,走进他的未来。

二

2012年,马百娟一家搬到了大哥打工的宁夏中卫,有水、有电,也能吃饱饭。但是她再也不是那个乐观爱笑的马百娟了。

第一眼见到她,导演差点没有认出来,青春期的马百娟,变化很大。在水车小学,她总是躲在角落,老师说她:“跟学生交流起来有些困难”。爸爸说:“女娃娃是别人家的人,书少念点,够用就行了”。哥哥于是来到学校,给她办退学,老师说她学习努力,也一直按时交作业。哥哥很坚决,说:“她纯粹不想念了”。

马百娟就这样辍学了。她上街找工作,却处处碰壁。一间酒店招服务员,月薪1000,马百娟的眼睛闪亮起来,这是她三年前的梦想。但当大堂经理问她:“现在年龄这么小,为什么不上学了?”时,她又黯淡下来,尴尬地笑着逃开。

爸爸的想法是:“女娃娃只要生了娃,也拖累大。有了工作,干也干不成,就拉倒吧”。后来的日子,马百娟经常一个人坐在桥上发呆,不时地摇着头。

袁晗寒的酒吧开了三个月就倒闭了。想想还是读书吧,于是她申请了德国杜塞尔多夫艺术学院的硕士学位。

在德国的日子,她的最大敌人还是无聊,在欧洲街头漫无目的的游走,在歌德的雕像旁喃喃自语,抠指甲,或者在住处自己做烟卷。“我觉得我受不了在画室了,在这我就不舒服,胃疼”,于是经常她一个人在草地上溜兔子。

学习对袁晗寒来说始终都不是一个必选项,她说自己对工作没有任何概念。也许,家庭和学校从未告诉她学习和工作有什么必然联系。

徐佳考完最后一科出来,淋着雨走回了家。他没有撕书,没有像其他同学一样喝酒唱歌、通宵打游戏。两天后,他坐上南下的列车,打工去了。

好在,这一次徐佳终于考上了一所二本大学,实现了父亲的愿望。2012年,徐佳大三。大家都在讨论未来,哪个公司的薪水可以高500,哪里的住宿条件好,还有就是富士康又有人跳楼了。可是回过头来,大家发现,原来还是学校强奸了自己。

徐佳申请到了一家保险公司接线员,实习的时候,往往第一句话说到一半对方就挂掉了电话。每天部门都要组织这些年轻人站在一起喊口号,“只要努力,就能成功,加油加油!”可是徐佳还是没能留下来。

在汹涌的人才市场,一次次的自我介绍,同样的话不停重复。他新买的西装皮鞋根本没有人关注。他觉得自己要找不到工作了,却一直在尝试。

还好,一家电力公司要了徐佳。他并没有高兴,“就一下子落空的感觉,把自己卖了的感觉”。

三

2014年,马百娟的爸爸说:“女娃娃要靠着女婿,就是这么个出路”。说完,他问导演要2万块钱,否则就别纠缠了。马百娟蹲在旁边发呆,不说话。

6月,16岁的马百娟,嫁给了她的表哥。她在村子里,和别家媳妇站在村口晒着太阳,讨论着丈夫、娃娃、尿布,比较着谁的肚子比较大。

导演以后再打电话,马百娟就不接了。

2015年,袁晗寒德国毕业回国,她先去了上海一家美术馆实习,“如果一直待在北京是挺无聊的”。但在上海,同事们在聊天的时候,她明显心不在焉。

实习完,她又回到北京,注册了一家艺术品投资公司。

徐佳一毕业就结婚了,他想给女朋友一个交代。他一直在那个电力公司上班,努力工作。

他一步一个脚印,升职,加薪,掏钱修了老家的房子,给妈妈开了一个小卖部。他每天6点起床,坐一个半小时的公交车去上班。老婆从不“剁手”,每天记账,只想多存些钱。

徐佳说村里人都很羡慕他妈妈,因为他出息了,在武汉渐渐站稳了脚跟。但他始终感觉不是为自己而活:“为了家庭,为了我妈活着”。

这就是三个平行世界的人在一部纪录片里相交的故事。六年中,他们知道对方的存在,却无法体会对方的生活。“变形计”,在现实并不存在。

导演说马百娟对其他人的生活完全不感兴趣,甚至没有办法回答任何导演试图提出的观念性的问题,“她只能陈述简单的事实。”

袁晗寒在谈对自己所获得的一切的看法时说:“如果我出生之前,我能站在天上,看到哪家好我去选择,那这叫机会。我也不能选择。”

导演也曾把袁晗寒生活的剪辑给徐佳看,他说他知道有这样的生活,也接受这样的不公平,但他的下一代会达到袁晗寒的状态。

尾声

好的纪录片,总能让你在审视别人的同时,看到自己的影子。

徐佳曾经想骑车去西藏,但打听了下至少要花4000块钱,于是打消了念头。袁晗寒听说了,跟导演说:“他完全可以一路边打工边去啊”。袁晗寒不能理解,即使是别人眼里变形成功的徐佳,其实也没有什么选择。高考、工作、结婚、生子,每一段都有清晰的目标,但每一步都不能有大的失误,不能有非分之想。徐佳也没有选择,从这个意义上讲,徐佳和马百娟是一类人。

“我没想过以后要做哪个阶层的人,只要不被饿死就行了”。袁晗寒不知道,说出来这话需要有多大的底气,她思索了一会,又补充道“而没有人会被饿死”。

郑琼说,《出.路》是一部“孤独”、“寂寞”的纪录片片,因为她所拍摄的,就是一个个兀自漂泊的孤岛。

但其实,被囿于现实的马百娟们,不甘平庸的徐佳们,还有追求精神富足的袁晗寒们在一起,才组成了一个完整的中国。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员